“Gli adulti leggono meno. I bambini leggono meno. Gli adolescenti leggono molto meno. Ai bambini molto piccoli viene letto meno; a molti non viene letto affatto. I tassi di lettura sono più bassi tra i bambini più poveri – un fenomeno noto come divario di lettura – ma la lettura è in calo per tutti, ovunque.”

Questo è un estratto di un articolo dell’Economist del 6 settembre. Il calo non è solamente italiano, ma globale. Confrontando i bestseller di oggi con quelli degli anni Trenta del secolo scorso abbiamo capito che anche le frasi stanno diventando più brevi e semplici: meno subordinate, meno digressioni, meno complessità.

La domanda di fondo dell’Economist è: “Stiamo diventando più stupidi di prima?”

Molti lettori da tutto il mondo hanno spedito al magazine inglese le loro risposte ma prima di vederle proviamo a mettere in fila qualche punto e vedere dove ci conducono.

1 ) La differenza dei libri italiani più venduti nel 1988 e nel 2023.

Le prime cinque posizioni del 1988: Lezioni americane di Italo Calvino, L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera, Le menzogne della notte di Gesualdo Bufalino, L’italiano di Gian Luigi Beccaria, Perestrojka di Michail Gorbačëv.

Le prime cinque del 2023: Spare. Il minore di Prince Harry, La portalettere di Francesca Giannone, Domani mille baci di Tillie Cole, Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi di Michela Murgia, Il mondo al contrario di Roberto Vannacci.

Questi sono dati che di solito – a torto o a ragione – producono argomentazioni indignate sul declino intellettuale italiano, conseguenza di un Paese diventato più barbaro, mediaticamente berlusconizzato, incapace di innovare.

2) L’economia dell’attenzione orchestrata dai social media, sommata alla pervasività degli stimoli digitali nel nostro quotidiano, ha prodotto un declino significativo nella capacità di mantenere la concentrazione richiesta da testi di lunga durata. Secondo molti studi neuroscientifici, la nostra soglia di attenzione si è abbassata.

Nessuno sa quale sia la quantità di libri pirata che leggiamo, una scorciatoia che prima non era a disposizione.

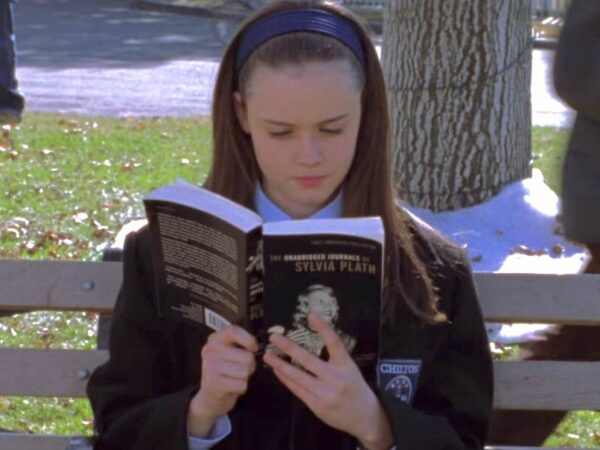

3) Come sostengono tutti gli addetti ai lavori, c’è una calo della lettura cartacea. Però molte persone leggono e-book (che non compensano il calo del cartaceo, certo) e audio-leggono. Altre ancora leggono Substack e newsletter articolate o ascoltano podcast. È un’altra maniera di interpretare il mondo: letture più veloci e una sorta di ascolto attorno al falò.

3 bis) Nessuno sa quale sia la quantità di libri pirata che leggiamo, una scorciatoia che prima non era a disposizione.

4) C’è il tema del prezzo e soprattutto del costo della vita (e degli stipendi che non crescono), almeno in Italia. L’Economist sostiene però che in epoca vittoriana Il pellegrinaggio del giovane Aroldo di George Gordon Byron costava quasi metà dello stipendio di un operaio, eppure i tassi di alfabetizzazione erano alti (anche se non si capisce il nesso stretto tra l’acquisto di un libro e la capacità di leggere), oggi – sempre secondo il settimanale inglese – si trovano anche libri gratis su Kindle, ma non cambiano i dati sulla lettura. Secondo noi il prezzo resta un tema.

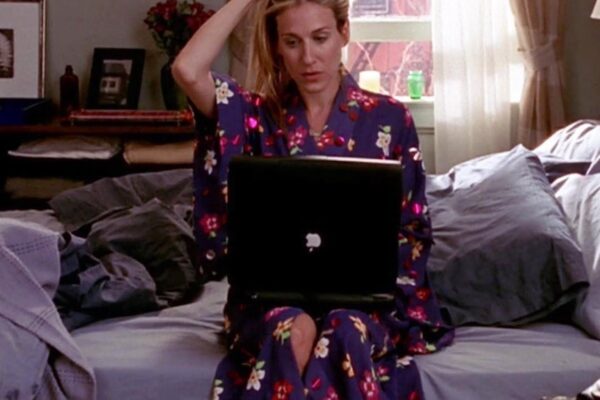

5) “Se ci abbuffiamo di Stranger Things invece di leggere Stephen King, o ascoltiamo podcast di auto-aiuto invece di acquistare libri di auto-aiuto, è forse la fine della civiltà? In un certo senso, il declino della lettura tradizionale è collegato alla fioritura delle informazioni nell’era digitale. Vogliamo davvero tornare a un’epoca in cui c’era meno da leggere, guardare, ascoltare e imparare?”, lo scrive Joshua Rothman in questo articolo del New Yorker.

6) I libri più venduti degli ultimi dieci anni in Italia sono thriller psicologici e storici quali La ragazza del treno di Paula Hawkins e Il codice da Vinci di Dan Brown. Romanzi sentimentali e young adult come Fabbricante di lacrime di Erin Doom. Le saghe familiari e storiche di Stefania Auci. I vincitori del Premio Strega. La tetralogia di Elena Ferrante.

È un fatto che i libri letterari, a meno che non siano trainati da qualche premio, non riescono mai a entrare in classifica (Elena Ferrante è un’eccezione italiana trainata dal successo statunitense e televisivo – e qualcuno non la considererebbe degna dell’aggettivo letterario. Noi sì.)

7) La concorrenza di qualità delle piattaforme con racconti seriali di estrema originalità e raffinata drammaturgia: Bojack Horseman, Better Call Saul, Girls, Succession, I May Destroy You, Severance. E la concorrenza di puro intrattenimento commerciale di miriadi di prodotti. La deriva di Netflix è molto significativa (al di là di alcune perle che ancora riesce a sfornare o che conserva in catalogo).

La narrativa odierna è diventata una macchina per fabbricare rassicurazione

8) In Réparer le monde: la littérature française face au XXIe siècle, il critico letterario Alexandre Gefen scrive che la narrativa odierna è diventata una macchina per fabbricare rassicurazione. Affronta le caratteristiche curative della letteratura per quanto riguarda i traumi, la malattia, l’aspetto sociale e l’interiorità. Walter Siti racconta a fondo questo passaggio epocale in cui il testo non viene più vissuto per amarne la bellezza e la contraddizione quanto per misurarne gli effetti: non si scrive per chi è alla ricerca della verità, ma per diffondere la voce della verità (o della giustizia) e per rassicurare.

9) Sembra che fuori ci sia il Male, il fascismo alle porte, i White Walker pronti a distruggere tutto. Quindi dobbiamo stringerci tutti insieme per esistere, per difendere i nostri miti fondativi, per consolarci, per raccontarci quanto siamo buoni. Sembra? No, forse è così. Ma siamo sicuri che il compito della letteratura sia combattere il nemico e non provare a comprendere la complessità di tutti gli esseri umani (e non solo per l’àgape ecumenico, ma anche – se pensiamo sia necessario lottare – per non ridicolizzare l’altro e capire il suo bisogno inconscio e le sue debolezze, e combatterlo per davvero)?

Il rischio di un certo tipo di narrazione è la predica ai convertiti. E la noia.

10) Quando una società è in crisi di legittimità o è attraversata da una strisciante guerra civile, il campo culturale diventa più dipendente da logiche extra-culturali: il mercato e la Politica. Solitamente le strategie sono un ripiego nostalgico alla ricerca di un’età dell’oro o una sperimentazione formale priva di critica o di riflessione profonda. Ci si arrocca sui propri principi, si demonizzano quelli degli altri e non si interroga più la società. Questo è in estrema sintesi ciò che sostiene il sociologo Pierre Bourdieu ne Le regole dell’arte. In poche parole – per fare una similitudine un po’ forzata – per mettersi in discussione e accettare le critiche bisogna essere abbastanza sicuri di se stessi.

Le risposte, piuttosto piccate, sull’aumento della stupidità civile a cui alludeva l’articolo dell’Economist sono arrivate da alcuni lettori del magazine. Sono state pubblicate il 19 settembre. Eccone alcune:

“Il mio lavoro nel campo dell’apprendimento e dello sviluppo mi ha insegnato che una definizione ristretta di lettura, intesa come libro cartaceo fisico, è elitaria e controproducente. Anche la vostra tesi secondo cui leggere meno libri ha portato a un declino del dibattito politico mi sembra esagerata.”

Sembrano essere lamentele su ciò che le persone (soprattutto i giovani) hanno scelto di leggere

O anche: “La maggior parte dei libri di Harry Potter conta più di 600 pagine e ne sono state vendute oltre 500 milioni di copie. La serie fantasy Le cronache del ghiaccio e del fuoco comprende un libro di oltre 1.000 pagine e ha venduto più di 90 milioni di copie […] Alcune delle vostre considerazioni sul declino della lettura sembrano essere lamentele su ciò che le persone (soprattutto i giovani) hanno scelto di leggere.”

Ancora: “Per molte persone provenienti da contesti meno privilegiati, ciò che manca non è l’alfabetizzazione né l’accesso in sé, ma la semplice consapevolezza e convinzione che la lettura sia una via per il progresso.”

Come dobbiamo interpretare queste argomentazioni? Sono veramente rappresentative o sono una forma di autoillusione per non accettare che è finita l’Era Gutenberg?

Soprattutto, la forma narrativa scritta per eccellenza, il romanzo, è destinato a fare la fine del vinile?

Se una forma d’arte viene emarginata è perché non parla davvero alla gente

Il mai abbastanza rimpianto David Foster Wallace scriveva che se una forma d’arte viene emarginata è perché non parla davvero alla gente. Una possibile ragione era che la gente fosse diventata “troppo stupida per apprezzarla”. Eppure riteneva che questa conclusione fosse consolatoria. Chiunque avesse voglia di scrivere veramente doveva smettere di piangersi addosso e assumersi la responsabilità artistica.

“Si può provare ad affrontare il problema di cosa sia a rendere magica la letteratura in maniera diversa dalle altre forme di arte e spettacolo. E a capire in che modo la narrativa possa ancora affascinare un lettore la cui sensibilità è stata in massima parte formata dalla cultura pop, senza diventare un’ulteriore palata di merda fra gli ingranaggi della cultura pop. È qualcosa di incredibilmente difficile, sconcertante e spaventoso, ma è un bel compito. C’è una quantità enorme di intrattenimento di massa ben realizzato e ben confezionato: credo che nessun’altra generazione prima di noi si sia trovata a fronteggiare una cosa del genere. Essere uno scrittore oggi significa questo. Credo che sia il momento migliore per essere al mondo e forse il miglior momento possibile per fare lo scrittore. Certo, dubito che sia il più facile.“