Abbiamo incontrato Livio Basoli per capire cosa succede quando una campagna diventa parte integrante della narrazione culturale. Con lui abbiamo ripercorso il lavoro svolto per Netflix su Il Mostro, ACAB e Terrazza Sentimento: tre progetti che ampliano lo spazio del racconto e offrono al pubblico un primo punto d’ingresso nella storia.

Ci ha parlato dell’attenzione necessaria verso le storie tratte dalla cronaca, dell’importanza del content, della differenza strategica tra la campagna e il titolo, del rapporto con i clienti, dei limiti di efficacia del digitale e delle prospettive possibili dell’AI.

SM: Volevamo partire subito da Il Mostro e ACAB. Secondo noi, queste campagne non si limitano a promuovere, ma raccontano, e nel farlo assumono la stessa autorevolezza e profondità di un prodotto culturale. È una direzione che pensate possa aprire nuove possibilità per la comunicazione nell’entertainment?

LB: Penso proprio di sì. E non credo che sia un punto di vista squisitamente nostro, è qualcosa che vediamo accadere in questo campo specifico dell’entertainment. Questi prodotti ti offrono quel tipo di possibilità in maniera molto naturale. Secondo me questo tipo di shift parte da come il consumatore vive il prodotto di intrattenimento: siamo abituati a pensare al film nelle due ore, per esempio, o alla serie nei suoi episodi, ma in realtà l’esperienza culturale dello spettatore è molto più ampia. Passa attraverso una ricerca su internet, la lettura di un libro, soprattutto quando si parla di storie che hanno un legame con la realtà o addirittura basate su storie vere – è in parte il caso di ACAB, e decisamente il caso de Il Mostro. Addirittura Sollima e il suo team hanno fatto un lavoro rigoroso, certosino, perché tutto quello che succede nella serie è tratto dagli atti processuali. Quindi è ovvio che la campagna di promozione di un titolo come questo può giocare un ruolo centrale nell’espandere questa esperienza.

Ovviamente lo fa come punto di partenza, l’idea è che quella sia la prima cosa che lo spettatore vede, prima ancora del contenuto. Quindi su entrambe le campagne noi abbiamo fatto questa scommessa: immaginare quale potesse essere il primo grillo nella testa di una persona che si avvicina a un argomento come quello.

Quando il prodotto è già di per sé un “contenuto”, purtroppo a volte si tende a pensare che l’approccio content sia ridondante.

È chiaro che la profondità può essere relativa, soprattutto se parliamo di affissioni, perché è un mezzo relativamente sintetico. Però è giusto che sia così, perché la comunicazione tendenzialmente è sempre la punta dell’iceberg. Il consumatore parte da lì e poi scopre il trailer, scopre il contenuto, insomma, inizia a informarsi finché non decide di guardarlo.

Penso che non sia solo un grande trend, ma una vera opportunità. Quando il prodotto è già di per sé un “contenuto”, purtroppo a volte si tende a pensare che l’approccio content – o comunque l’approccio a costruire un prodotto culturale, come dite voi – sia ridondante. In realtà, è proprio il contrario. Il consumatore è già predisposto per quel tipo di esperienze, quindi è più facile offrirgli quel tipo di stimoli e di ragionamento.

SM: Oggi il consumatore è ricettivo a questo tipo di racconto, non è più un do ut des, ma un momento in cui si sente coinvolto nella comunicazione. Quando hai detto che è un punto di partenza per poi aprire un’indagine personale, crediamo di averla fatta tutti, ci siamo detti: “Ok, ma che è successo? Ah, ma dove trovo questo?” Soprattutto su Il Mostro…

LB: Sì, questo in particolare per quanto riguarda il crime. Noi adesso abbiamo fatto una campagna per Terrazza Sentimento, e in passato campagne per documentari e docu-serie. Quando sei a contatto con fatti di cronaca o con storie processuali dove c’è tanto materiale online si crea una vera esperienza di second screen che a volte è parallela al contenuto.

Io mi ricordo, oltre al Mostro, – faccio un esempio che esula da Netflix – Qui non è Hollywood, la serie Disney su Avetrana: a volte fermavo per andare a cercare online la faccia reale del personaggio oppure mi chiedevo come fosse l’originale del video del TG dentro la serie su Avetrana. Questa cosa qua, che per un cinefilo classico è un po’ una bestemmia perché introduce una distrazione – scommetto che Sollima non sarebbe contento di questa cosa – è in realtà proprio come le persone guardano questo tipo di contenuti.

SM: Hai citato Terrazza Sentimento – qui a Roma la vediamo ogni mattina nella metro -, ci siamo domandati: qual è stata la differenza d’approccio rispetto a Il Mostro e rispetto ad ACAB? La comunicazione di Terrazza Sentimento è quasi uno statement di natura politica e sociale.

LB: Sì, c’è stato un approccio diverso, perché avevamo la percezione che la conversazione attorno alle tematiche, più che attorno al caso, potesse essere più interessante.

Questo anche perché è un caso relativamente recente. Quindi mentre su Il Mostro hai – per quanto molto presente nell’immaginario collettivo – una vicenda che ormai è vecchia… Pensate anche comunque al target di elezione di Netflix, che rimane una piattaforma molto presidiata da persone giovani, per quanto oggi sia assolutamente mainstream. Della storia de Il Mostro hanno visto una puntata di Lucarelli, hanno visto Elisa True Crime, hanno avuto la percezione ma forse non hanno contezza di quello che è stato proprio a livello culturale per il paese. Quindi abbiamo scelto di andare in una direzione, anche un po’ divulgativa, per risvegliare questa cosa.

Su Terrazza Sentimento valeva il principio opposto: è molto recente, di cui si è letto e detto tanto, e forse più che andare a scavare l’elemento di cronaca, è una storia che ha molto da dire da un punto di vista sociale. Quindi la campagna è stata un po’ una reazione a questo insight. Perché poi molti di quei commenti non sono stati presi verbatim, però avrebbero potuto esserlo, nel senso che alcuni erano analoghi.

L’idea è che siamo tutti pronti ovviamente a condannare una storia di quel tipo, però le modalità con cui lo facciamo e le sfumature che mettiamo nella condanna cambiano: te la dicono lunga su come viviamo certe tematiche a livello sociale.

Per di più, il titolo ci dava il permesso di fare quel lavoro lì, perché se avete visto il documentario questo tema è molto trattato: noi abbiamo un po’ un mandato da parte di Netflix a mantenere una fedeltà, a non tradire il titolo, soprattutto da un punto di vista tematico.

SM: A proposito di fedeltà, quando siamo andati a vedere la case history de Il Mostro ci aspettavamo un elemento di “paura”. Invece, paradossalmente, guardando la serie non l’abbiamo percepita. Abbiamo visto una grande rappresentazione sociale, un ritratto intimo dei personaggi, ma non c’era quell’elemento di shock, spesso presente in questo tipo di narrazione. I giornali che avete utilizzato nelle vostre affissioni erano molto più emotivi, più pornografici quasi…

LB: La scelta di lavorare molto sulla cronaca – allontanandosi un po’ dal tono della serie che, come avete detto voi, è una narrazione basata sui personaggi, molto intimista, ma che però, ripeto, è basata sulle carte processuali, quindi ha un approccio molto rigoroso – è stata consapevole e molto strategica: noi avevamo bisogno innanzitutto di lavorare sul fatto che questa è una serie che racconta un angolo molto meno conosciuto. Perché tutti sono entrati in quel titolo aspettandosi Pacciani.

Infatti la line della domination della campagna è stata: “È stato detto tanto, ma per conoscere la storia bisogna ripartire dalle origini”. È quasi il prequel della storia che tutti conosciamo. Quindi è stato un lavoro un po’ di complementarietà in quel caso. C’era la volontà di lavorare sull’impatto mediatico, i giornali ti raccontavano effettivamente lo shock… Oggi sarebbe impensabile immaginare una singola storia che cattura così tanto. Quindi è un po’ un unicum che poi ha avuto implicazioni e conseguenze a livello sociale: i valori e il funzionamento della famiglia in Italia. Sono d’accordo sul fatto che la maniera in cui i media hanno trattato quella storia, soprattutto ai tempi, fosse molto più pruriginosa e pornografica di quanto sia stato fatto poi nel titolo.

La sensazione è stata che non avremmo fatto un favore al titolo perché forse avremmo bruciato una parte: tu devi mantenere un livello di sorpresa nei confronti di chi va a vedere una cosa del genere.

C’è da dire che, come dicevo prima, noi cercavamo di svegliare un po’ la curiosità e l’esigenza di approfondire questa storia partendo da quello che tutti noi conosciamo. Poi, il fatto che quando tu arrivi lì la storia sia meno “scontata” di quello che ti potresti aspettare, per me è un po’ il valore di quel titolo.

Tra l’altro c’è stato un lungo dibattito in realtà. Come voi sapete, lavorando in agenzia, per arrivare a una proposta se ne fanno secche duecento – sia internamente in agenzia che poi col cliente. C’era in realtà tutto un filone alternativo che provava a lavorare in maniera più coerente col titolo, lavorando proprio su queste tematiche. La serie fa una fotografia abbastanza impietosa di quello che era il modo di vivere le relazioni in generale, la condizione femminile, il rispetto per l’altro. Però la sensazione è stata che non avremmo fatto un favore al titolo perché forse avremmo bruciato una parte, perché poi c’è anche questo tema: tu devi mantenere un livello di sorpresa nei confronti di chi va a vedere una cosa del genere. Quindi alla fine poi tutto quel filone lì è stato scartato.

SM: Guarda, allora ci colleghiamo proprio a questo tipo di racconto: cosa significa effettivamente oggi costruire una mitologia contemporanea partendo da un fatto di cronaca? Cioè quando un brand dell’entertainment trasforma un fatto reale in narrazione crea un secondo livello, contribuisce a scrivere la memoria collettiva di un paese. Per noi era interessante capire come voi vi siete relazionati a questa responsabilità…

LB: Non è la prima volta che ci misuriamo con questo. In passato, vi faccio un altro esempio, abbiamo fatto la campagna per il caso Orlandi. Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi, un’altra docuserie di Netflix. E lì addirittura noi abbiamo fatto circolare per Roma i volantini – quelli storici che se cerchi su Google è la prima cosa che trovi – aggiungendo un pezzo che era ogni volta un multisoggetto con le varie teorie che circolavano sulla sua scomparsa.

È una domanda interessante perché effettivamente un pochino c’è un senso di cautela quando si maneggiano casi di cronaca. Come la gente lo prenderà, come lo prenderanno le persone coinvolte? Per esempio, nel caso Orlandi, il fratello è ancora al centro di tutta la campagna, è una persona che ha dialogato con Netflix nella costruzione del documentario. Quindi, noi abbiamo un cliente che è Netflix, ma poi hai anche i registi, la casa di produzione, gli autori – c’è tutta una serie di interessi complessi da gestire.

Credo che la nostra risposta sia abbastanza semplice: c’è un perimetro di azione segnato da come il titolo tratta la materia. E noi cerchiamo di rimanerci dentro.

La comunicazione deve essere sempre “accessoria”, per quanto poi sia centrale nella cultura di un’azienda come Netflix. Anche se è la prima cosa che le persone vedono di un titolo.

Quindi, per quanto riguarda questo senso di responsabilità e questa mitologia… ovviamente le campagne ne vanno a far parte, ma solo come supporto al titolo. Penso che poi la maggior parte delle persone – e secondo me è anche un modo per alleggerire un poco il carico su di noi – la relazione forte ce l’ha con il documentario, con la serie. E a volte cambia la relazione originaria con il fatto di cronaca. Per esempio, io ho visto Il Mostro e ignoravo completamente l’esistenza della pista sarda e questa cosa mi ha cambiato la percezione di quella storia. Non credo che la campagna – né Il Mostro né ACAB né Emanuela Orlandi – possano avere quell’ambizione lì. Però possono agire da amplificatore.

SM: Noi ti diremmo che probabilmente agiscono da trigger. Forse, quando si parla di scegliere come raccontare un sentimento che può essere la paura o l’ansia, bisogna scegliere il trigger più giusto rispetto al titolo oppure quello in contrasto per creare, come ne Il Mostro, la “disattesa”.

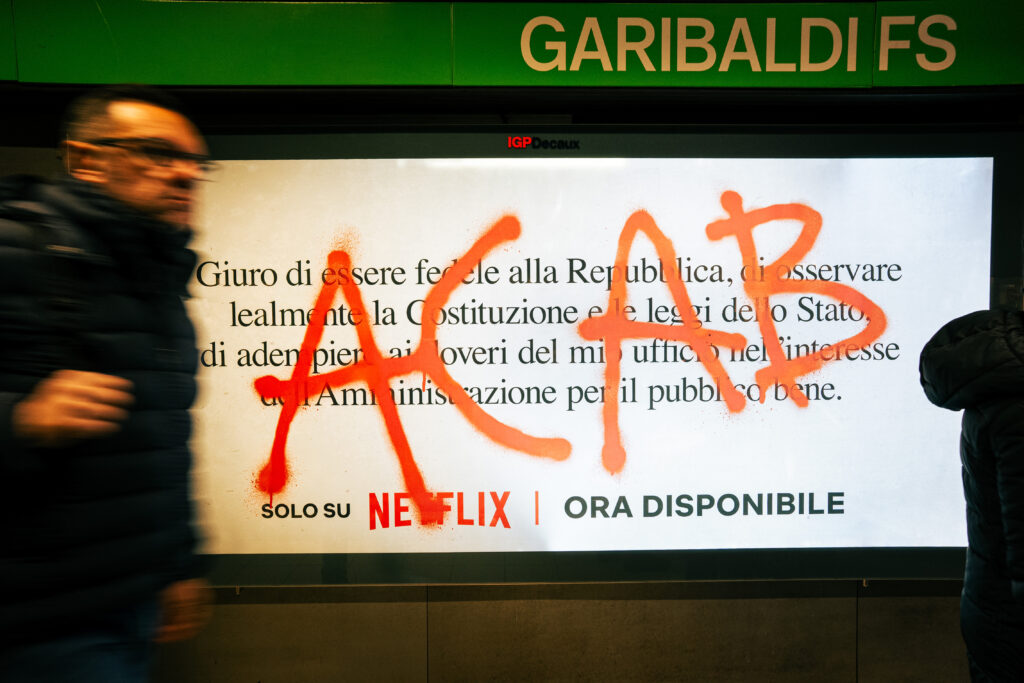

LB: Sì, trigger è una parola interessante, ma si porta dietro anche dei connotati non necessariamente positivi. Però se pensiamo a un titolo come ACAB si tratta di una campagna che può triggerare anche in senso negativo, se vogliamo. Però è proprio il classico caso dove quello che dicevo prima è evidente: se quella serie si fosse chiamata Corpo di Polizia 12, noi non avremmo mai potuto fare quella campagna, sarebbe stato proprio sbagliato. E ACAB non banalizza assolutamente quel tema ma lo tratta con tante sfaccettature diverse. Questa è proprio la chiave di Sollima.

Comunque è qualcosa su cui viene messa tantissima attenzione e vengono fatte mille valutazioni perché c’è il rischio di avere un effetto boomerang, di risultare indelicati. E devo ammettere che secondo me con ACAB un po’ ci siamo presi questo rischio, anche se poi, in realtà, non c’è stato un vero e proprio backlash sulla campagna.

SM: Questa questione della comprensione è molto interessante perché effettivamente un prodotto entertainment, soprattutto quando parli di Netflix, ha un pubblico molto ampio. Come affrontate il problema?

LB: Netflix è un player totalmente mainstream, ma nel momento in cui vai in affissione, puoi anche fare dei ragionamenti di target, ma parli alla totalità delle persone che passano. La campagna deve essere fruibile dalla stragrande maggioranza delle persone. Poi, certo, titoli diversi si portano dietro logiche diverse. Quando lavori su Stranger Things puoi permetterti di ragionare solo sul target di Stranger Things, ma perché il target di Stranger Things è enorme. Quindi c’è meno lavoro da fare nel venderlo a persone nuove: se sei alla quinta stagione, va bene giocare con gli elementi della serie ed essere persino un po’ autoreferenziali.

Sui titoli di cui abbiamo parlato bisognava ovviamente “aprire” perché sono dei lanci. Se faranno la seconda stagione de Il Mostro, devo dire, sarà un brief molto interessante perché sarà un returning interessante, perché è una serie che torna per raccontare la storia che tutti si aspettavano alla prima stagione.

SM: A questo proposito, ti chiediamo del dialogo tra il cliente e l’agenzia, quindi la collaborazione strategica tra Netflix e Dude, e nel caso specifico de Il Mostro. In generale qual è e come vi arriva la richiesta del brand? Ci sono dei punti di dialogo tra l’analisi, l’intuizione, l’istinto narrativo? Vi arrivano brief precisi?

LB: Certo, guardate, Netflix rappresenta secondo me un bellissimo unicum nel panorama, almeno dei clienti con cui ho avuto la possibilità di lavorare io, nel senso che innanzitutto ha come unico KPI il passaparola: creare notizie, creare rumore, creare conversazione. E già questo la dice lunga sulla natura dei brief che ci arrivano.

Sono molto aperti anche a livello media, quindi non c’è mai arrivato un brief su Il Mostro o su ACAB che diceva “facciamo delle affissioni” o “facciamo una domination”. C’erano proposte dentro la stessa presentazione: eventi, contenuti, affissioni, outdoor, stunt… ma di tutto. Quindi l’idea di partire spesso in maniera così “agnostica” da un punto di vista mediatico è un valore per l’agenzia, ed è molto liberatoria.

Netflix rappresenta secondo me un bellissimo unicum nel panorama dei clienti con cui ho avuto la possibilità di lavorare: ha come unico KPI il passaparola… creare notizie, creare rumore, creare conversazione.

Io credo che la cultura marketing di un’azienda rifletta sempre qual è il core business. Loro sono un’entertainment company, forse la nuova Hollywood. E in questo senso la loro guida più forte è sempre il titolo. E quindi il tipo di aggiustamenti di tiro che arrivano con un cliente del genere sono figli di quella sensibilità lì. E figli anche del confronto con i talent coinvolti. Perché Sollima ovviamente le campagne le ha viste. Si lavora molto a quattro mani e c’è una grandissima attenzione sui temi di cui parlavamo prima: come viene recepito un messaggio, con che delicatezza si tratta un argomento. E una grande attenzione alla qualità della comunicazione, il crafting. E tu devi tradurre quella cura, soprattutto per prodotti un po’ più prestige: io penso che Il Mostro sia da un punto di vista proprio di production value, di cura, una delle serie migliori fatte in Italia negli ultimi anni, un prodotto veramente internazionale. E non è un caso che sia andato molto bene anche all’estero.

E quindi la domination per noi è stata una roba che abbiamo dovuto curare nel minimo dettaglio. Siamo andati negli archivi RCS, abbiamo fatto una partnership con Corriere della Sera, c’è della gente della nostra agenzia che ha passato giornate lì a fare ricerca. È stato un lavoro curato veramente nel minimo dettaglio perché c’è ovviamente anche un grandissimo lavoro di strategia. Sono campagne che richiedono tanto tempo.

SM: Quindi siete voi che proponete, ad esempio, se fare una domination su determinati media? Ci piacerebbe capire se questo non è solo strategico ma è anche un sintomo culturale dell’epoca che stiamo vivendo.

LB: Totalmente. Per esempio, l’importanza che oggi gioca l’affissione nella costruzione degli immaginari delle marche è palesemente una risposta all’iperdigitalizzazione e portabilità delle cose. È unica, è palesemente un sintomo culturale.

È un meccanismo veramente basico, ma attorno a cui ruotano tantissime delle cose che succedono a livello di comunicazione: quando il mondo si affolla di una determinata cosa, è come se, improvvisamente, il pendolo iniziasse ad andare dall’altra parte. Quindi noi abbiamo passato i primi quindici anni degli anni Duemila a correre dietro al digitale, al social, alla miniaturizzazione del contenuto. E quando poi questo playground è diventato molto affollato e, detto fra noi, ha anche mostrato dei limiti in termini di efficacia – soprattutto per quanto riguarda proprio le ads, i banner e via dicendo, la parte più tradizionale del digital – si è riscoperta la forza di fare cinquanta metri quadrati di affissione. E si è riscoperta la forza di usarli in ottica puramente qualitativa. Oggi ha più senso comprare pochi spazi che però ti danno un cazzotto in faccia piuttosto che tappezzare la città di messaggi.

Quindi le domination oggi sono sì pensate per le tantissime persone che ci passano davanti, ma soprattutto per il tipo di conversazione che generano. Perché così chi vede quel messaggio lì, fa una foto e la mette su Instagram. È un dato, per me evidente, di come sta funzionando oggi la produzione e il consumo di cultura. Non so se lo stesso tipo di rimbalzo ce lo possiamo avere in ambito strettamente culturale: le sale continuano a essere vuote, i teatri idem. I live dei concerti sono ripartiti moltissimo, però… Questa risposta alla digitalizzazione in altri ambiti culturali sembra faccia più fatica.

SM: Hai fatto degli esempi indicativi: c’è il live, il concerto versus cinema e teatro, però, almeno per quanto riguarda lo studio che stiamo facendo noi, sembra che questo ritorno al reale non sia semplicemente alla fisicità, ma alla relazione. Quindi, per esempio, a un concerto la relazione è più vissuta che in un teatro dove ti siedi, stai fermo e guardi. Come se il mondo degli eventi innescasse la relazione come risposta a questa estrema digitalizzazione.

LB: Guardate, può essere, secondo me se ne può parlare per ore. Io che vado molto meno al cinema di quanto andavo da giovane, oggi, quando tutti si mettono a ridere o quando la sala fa silenzio davanti a una scena madre, sento che è un’esperienza collettiva e partecipata. Certo, siamo d’accordo che non è un concerto…

SM: Forse siamo anche una generazione che ha una memoria di quel momento lì.

LB: Sì, vero, ma infatti il discorso sulle nuove generazioni è veramente problematico. Loro devono scoprirlo proprio.

SM: Volevamo parlare del grande elefante nella stanza. Stiamo leggendo un libro di un filosofo del design, Silvio Lorusso, che parla di come la “cultura del template” piano piano ha preso spazio, per cui oggi, ancor di più con i nuovi strumenti digitali, potremmo essere tutti semiprofessionisti del design: in qualche maniera, il mestiere tradizionale svanisce. E crediamo che con l’intelligenza artificiale ormai valga per tutto, per il romanzo, per il cinema: puoi dire all’intelligenza artificiale mi butti giù “il viaggio dell’eroe” per questo tipo di personaggio qui, oppure mi scaletti la storia secondo gli step di McKee… C’è uno strumento che ti permette subito di diventare semiprofessionista. La domanda ovviamente è complicatissima: cosa rimane? Cioè, se tutti siamo in grado, qual è l’elemento distintivo, il plusvalore, se vogliamo chiamarlo così?

LB: Guardate, io sono un fan dell’intelligenza artificiale, almeno da un punto di vista delle possibilità che offre. Non sono d’accordo totalmente sulla premessa, nel senso che per me non è un gap tecnico che separa una persona qualunque da un professionista. Soprattutto in ambito creativo. Quello che mi separa da un regista vero non è il fatto di non possedere una troupe con una telecamera. Se scrivo “Vedo una bambina che corre in mezzo a un campo di concentramento con una giacca rossa” non sono Steven Spielberg, non è proprio così. È come dire che quello che separava una persona qualunque da James Joyce fosse la stampa a caratteri mobili. Poi è vero che, come avete appena detto, che oggi l’intelligenza artificiale ti fa il breakdown del viaggio dell’eroe o la struttura in tre atti come uno sceneggiatore di Hollywood. Però manca quello che rende quello sceneggiatore… lo sceneggiatore di Hollywood: ciò che mette dentro quella macchina.

È come dire che quello che separava una persona qualunque da James Joyce fosse la stampa a caratteri mobili.

Non entro nel merito dei limiti tecnologici dell’intelligenza artificiale, oggi ancora non abbiamo capito se e quando si risolveranno. Però credo che i limiti culturali rimarranno, anzi si aprirà sempre di più il gap tra la parte tecnica e la parte di chi guida il processo tecnico. Chi “guida” non può essere un’intelligenza artificiale. Tra cinque anni forse non sarà più così.

Però credo che si va in una direzione dove l’intelligenza artificiale diventerà un po’ come gli OGM di quando ero piccolo io, dove inizierà a esserci un rifiuto, inizierà a esserci un bollino sui film con scritto – già ne ho visti un paio, tra l’altro – “Nessuna di queste cose è stata fatta con intelligenza artificiale”. Tra l’altro è già così sui social. Io sarei molto curioso di capire come ragionano i nativi dell’intelligenza artificiale, per i quali forse non c’è un interesse primario nel capire se un reel sia vero o falso. Invece è la mia prima reazione quando vedo metà delle cose che vedo sul telefono, per esempio: “Aspetta, questo gattino sta veramente cavalcando un cane?” Forse andiamo in una direzione dove la gente che ha venti-trent’anni meno di noi, questa domanda non se la farà. E quindi se ne farà altre, probabilmente, oppure nasceranno degli strumenti per separare le due cose, perché è l’unica soluzione.

SM: Ti facciamo l’ultima domanda: parlando di esperienza e di narrazione, secondo te dove sta andando questo linguaggio e qual è il prossimo spazio per la comunicazione culturale?

LB: Da una parte ci siamo riempiti tanto la bocca di content negli anni che oggi vediamo dei brand che investono veramente tanto nel content, ma credo che ancora non abbiamo veramente toccato le potenzialità di quell’approccio lì da un punto di vista di marketing e cultura. Per ogni Red Bull esistente ci sono altre mille aziende che, quella cosa lì, non sanno neanche tanto come toccarla. Oggi Red Bull rimane abbastanza un unicum. Fai fatica a trovare dei benchmark di quel peso e di quella forza a livello culturale, e questo è indicativo del fatto che quella è una strada che ancora non è stata particolarmente né capita né sfruttata. Quindi secondo me quella continua a essere una frontiera, per quanto sembri una buzzword ormai da 15 anni.

Detto questo, io credo che l’obiettivo sia veramente abbracciare la vocazione culturale dei brand. Perché non è tanto il singolo spazio che ti fa la differenza o la singola idea, ma un brand che decide di avere un ruolo a livello culturale, che guarda la propria mission, il proprio DNA di marca e lo traduce in un posto da occupare a livello culturale.

Quello, secondo me, innanzitutto non è il dieci per cento del tuo budget di marketing, ma un modo di intendere a trecentosessanta gradi il prodotto, il contenuto, cioè qualunque cosa tu faccia in azienda. E poi quello può essere veramente trasformativo perché alla fine – voglio fare il cinico – la stragrande maggioranza dei prodotti dei brand non hanno dei veri vantaggi competitivi di posizionamento. E quindi devono trovare una quadra che è completamente diversa di relazionarsi con i propri consumatori, con i propri clienti. E farlo in maniera culturale può essere, se trovi il modo giusto per farlo, profondamente trasformativo.