Il design è diventato un terreno di tensioni sottili: tra tecnica e narrazione, tra professionalità e dilettantismo, tra autonomia creativa e nuove forme di subordinazione mascherate da libertà. Il libro di Silvio Lorusso affronta le questioni del nostro momento storico con una lucidità rara. Nel suo titolo, Il designer senza qualità (edito da Krisis), già sono contenute in filigrana le sfide del futuro della professione e della sua identità: l’erosione delle competenze esclusive, la democratizzazione degli strumenti, e la crescente pressione a performare culturalmente.

Nell’epoca degli smartphone, degli algoritmi creativi e del culto dell’interdisciplinarità, al designer non è più chiesto soltanto di progettare, ma di giustificarsi e di trovare un nuovo fondamento al proprio valore. Questa intervista esplora proprio quel punto di frizione: cosa rimane del design quando la pratica viene assorbita dai software e la critica diventa un dispositivo di distinzione sociale. E come si sopravvive quando il settore promette creatività illimitata ma offre routine precarie, aspettative irrealistiche e l’elefante digitale nella stanza, l’AI, spinge prepotentemente verso un’ulteriore riconfigurazione del mestiere.

SM: Nel tuo testo scrivi che con l’avvento degli smartphone, delle app di editing e dei software user-friendly, il mondo del design ha subito una rivoluzione silenziosa. Il muro che separava i professionisti dagli appassionati si è sgretolato: oggi, un adolescente con un telefono può creare grafiche che una volta richiedevano anni di formazione. Una democratizzazione, che apre nuovi orizzonti creativi ma mette in discussione l’identità stessa del designer professionista. L’esclusività delle competenze tecniche viene ora incorporata negli algoritmi dei software, dando vita alla figura ibrida del “semi-professionista”. In questo panorama fluido, come si ridefinisce il ruolo del designer tradizionale? Quale valore unico può offrire un professionista quando gli strumenti del mestiere sono diventati universalmente accessibili?

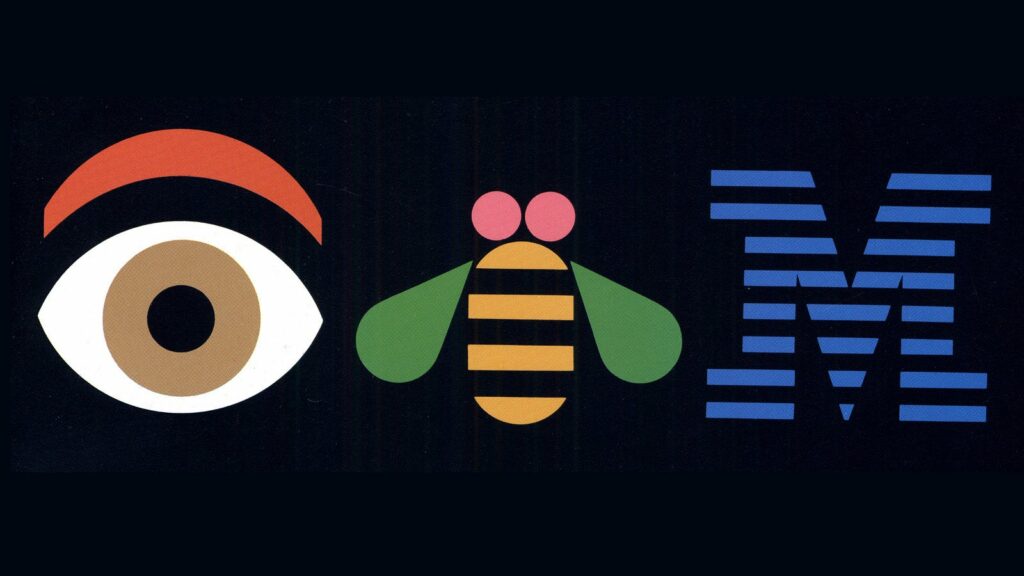

SL: Quello che descrivi è un processo cominciato molto tempo fa, e in un certo senso la “semi-professionalità” è una condizione quasi connaturata al designer. Difatti buona parte della letteratura di design non è altro che propaganda rivolta ad affermare professionalmente questa figura perennemente nuova che è il progettista. In ciò sta, però, anche un potenziale, che è quello della reinvenzione. La filosofia del design thinking ha promosso (con grande successo, almeno fino a pochi anni fa) un’idea di designer come funzione più che come professionista, il cui ruolo è catalizzare l’innovazione attraverso una metodologia definita e replicabile. Dal lato opposto troviamo l’“autorità carismatica” delle design star (che io considero culturalmente in estinzione): Paula Scher, Philippe Starck, Fabio Novembre ecc. Proseguendo con la classificazione delle forme di autorità di Max Weber, trovo particolarmente interessante la figura di Paul Rand: un graphic designer che ha saputo fare della razionalità stessa il suo carisma.

SM: Il titolo del tuo libro è un omaggio, forse, al concetto di “uomo senza qualità” di Musil. Nel romanzo, Musil esplora l’idea che nella società contemporanea non esistano più qualità essenziali, ma solo possibilità intercambiabili. Il protagonista, Ulrich, vive in uno stato di sospensione, rifiutando di identificarsi con una forma specifica di esistenza. Una delle principali distinzioni nel romanzo è quella tra “senso della realtà” e “senso della possibilità”, dove Ulrich rappresenta coloro che privilegiano ciò che potrebbe essere rispetto a ciò che è, evidenziando l’impossibilità dell’azione. È qualcosa che ha a che fare con la crisi di autorialità nel design? È qualcosa che allude alla disillusione necessaria per chi capisce la posta in gioco di questo lavoro? È una nostra interpretazione selvaggia?

SL: Nient’affatto! Qualche settimana fa mi trovavo a una conferenza sui design futures, un tema molto in voga al momento, e un designer (guarda caso austriaco) ha menzionato la Möglichkeitssinn di Musil. Era la prima volta che sentivo nominare Ulrich nel contesto del design. Lo speaker presentava il “senso della possibilità” come una facoltà positiva e intrinseca del progettista. La mia prospettiva è opposta: la reinvenzione, il caleidoscopio delle possibilità, la continua biforcazione dei sentieri sono ormai una condanna, perché non riguardano più soltanto i “professionisti dell’immaginazione” (così per i design futurists), bensì chiunque. Si tratta di un tema molto frequente nella critica post-operaista (penso a Paolo Virno, appena scomparso, secondo cui “l’arte si è disciolta nella società come una pastiglia effervescente in un bicchier d’acqua”). Come dichiaro nel libro, facendo riferimento a Ezio Manzini, non ci si può esimersi dal riprogettarsi. A pochi sono concesse la stabilità, la permanenza, la tradizione. Era proprio questo, peraltro, il punto di partenza del mio libro precedente, Entreprecariat, sul complicato rapporto tra imprenditorialità e precarietà.

Considero l’intera industria dell’etica del design – perché è davvero un’industria – come il riflesso di un’impotenza tecnica

SM: Riformulando alcune intuizioni di J. Dakota Brown, scrivi: “In un contesto in cui la prassi non è una caratteristica necessaria della pratica del design, i designer appaiono sempre più condannati alla teoria: ciò che rimane loro, per evitare di soccombere al ruolo di tecnico sottomesso, è indulgere in sociologia, antropologia, teoria politica, ossia apparire convincenti producendo un’aura di professionalità legata alla propria formazione umanistica.” Cosa significa, che il valore aggiunto non è più il lavoro in sé? Ma lo è mai stato veramente o l’estetica è sempre stata una parte dell’etica, per così dire?

SL: Mi interessa molto il rapporto tra etica ed estetica. Viene attribuita a Nietzsche l’idea che la morale abbia criteri estetici. E se lo cito è magari a sproposito ma non a caso, perché considero l’intera industria dell’etica del design – perché è davvero un’industria – come il riflesso di un’impotenza tecnica, ovvero operativa. È quello di cui parlo nel capitolo dedicato al tanto agognato posto al tavolo decisionale. Le esortazioni etiche (ma dovremmo più giustamente parlare di moralismo), non sono altro che una maniera di darsi importanza nella sfera del (non) devo, piuttosto che in quella del posso. Da ciò derivano ciò che nel libro chiamo “politiche ornamentali”, ovvero lo slogan radicale come orpello aggiunto alla cosa progettata. A tal proposito, ecco una citazione autentica di Nietzsche: “Davvero, spesso ho riso dei rammolliti che si credono buoni perché non hanno artigli!”

SM: Che significa che il designer diventa narratore culturale o mediatore tra tecnologia e significato sociale?

SL: Avendo un’influenza molto limitata sugli sviluppi tecnologici e sulle preferenze di consumo, il designer si affida allo storytelling, al commento, alla produzione di consapevolezza (spesso senza tener conto che gli utenti quella consapevolezza già ce l’hanno). C’è inoltre un risvolto importante sugli esiti progettuali del designer, dove lo storytelling prevale sull’artefatto: gli si fa fare cose che in realtà non fa. Si dice, ad esempio, che lo sgabello “resiste l’insorgere dell’autoritarismo” o che la teiera “sovverte il patriarcato”. Tommaso Bovo ha di recente rilevato qualcosa di simile nella sua recensione a Il design come attitudine di Alice Rawsthorn.

Come si fa, però, a essere al tempo stesso apocalittici e integrati? Facendo dell’attivismo e della controcultura una expertise.

SM: Proviamo a far rientrare tutto in una domanda: “Lavorare con le istituzioni? Noioso… noi le infiltriamo. Designer? No grazie, chiamateci soldati creativi.” Forse anche questo è un corollario di quello di cui parlavamo sopra, cioè della teoria come giustificazione o valore aggiunto. Citi Bourdieu e il concetto di Kritikaoke di Tommaso Labranca: “la manifestazione di un capitale sociale e culturale pseudoantagonista viene usata come leva per acquisirne ancora di più, in una forma pacificata e istituzionalizzata.” Una sorta di design performativo in cui “Anti è la precondizione di into”… qui tocchiamo un concetto molto interessante, vuoi continuare tu?

SL: Mettiamola così: da un bel po’ di tempo ormai, e forse da sempre (penso a tutte le pecore nere, vere o presunte, del settore), arte e design si nutrono di capitale sottoculturale. Se è questo il caso, la figura dell’attivista, del bastian contrario, dell’underdog, diventa appetibile, perfino (e forse soprattutto) per l’esperto del tutto assorbito dalle istituzioni. Come si fa, però, a essere al tempo stesso apocalittici e integrati? Facendo dell’attivismo e della controcultura una expertise: adottando ciò che Nicholas Holm chiama “disposizione critica”, una nuova forma di distinzione basata sulla lettura politica degli artefatti. È anche per questo che curatori, artisti e designer si spingono oggi nel terreno degli appelli, delle dichiarazioni, della “lotta”. Si tratta peraltro di un tema di rinnovata attualità in Italia: penso al recente scandalo delle influattiviste.

SM: Nel design, le aspettative sono spesso gonfiate e distaccate dalla realtà del lavoro quotidiano, creando una crescente disillusione. Credi che questo scarto sia più evidente nel design rispetto ad altre professioni creative? Se così, cosa rende questa disillusione così centrale nella professione del designer?

SL: La differenza sta nel fatto che il designer è, più di altre professioni creative, un figlio della modernità. Come spiego nel libro, il designer è una sineddoche dell’uomo moderno. Dunque comprendere la disillusione specifica del designer/progettista/homo faber, a cui è stato promesso di plasmare il proprio ambiente e che invece si ritrova immerso nel caos, permette di avvicinarsi a una comprensione più ampia della disillusione in quanto tale. È per questo che parlo spesso di modernità tragica. Di recente mi sono imbattuto in una definizione di progetto moderno che racchiude bene questa tensione. Non a caso è di Daniel Defoe, autore del Robinson, considerato il primo romanzo moderno: «La costruzione di Babele rappresenta un esempio emblematico di progetto, poiché la vera definizione di progetto, in senso moderno, è […] un’impresa di tale vastità da risultare ingovernabile e, proprio per questo, destinata all’insuccesso.»

Il 48% dei graphic designer intervistati (oltre 800) ha dichiarato di aver perso dei lavori a causa dell’intelligenza artificiale

SM: Ok, ora chiediamo all’AI di rappresentare graficamente l’elefante che c’è in questa stanza. Cosa vuole questo elefante artificiale? È il punto finale del processo che descrivi nel tuo libro?

SL: Non lo so davvero, e trovo sospetto chiunque pretenda di saperlo. Qualche dato, però, comincia a emergere. Secondo un sondaggio di Grafill, associazione norvegese dedita alla comunicazione visiva, il 48% dei graphic designer intervistati (oltre 800) ha dichiarato di aver perso dei lavori a causa dell’intelligenza artificiale. Let that sink in, come dicono gli inglesi.

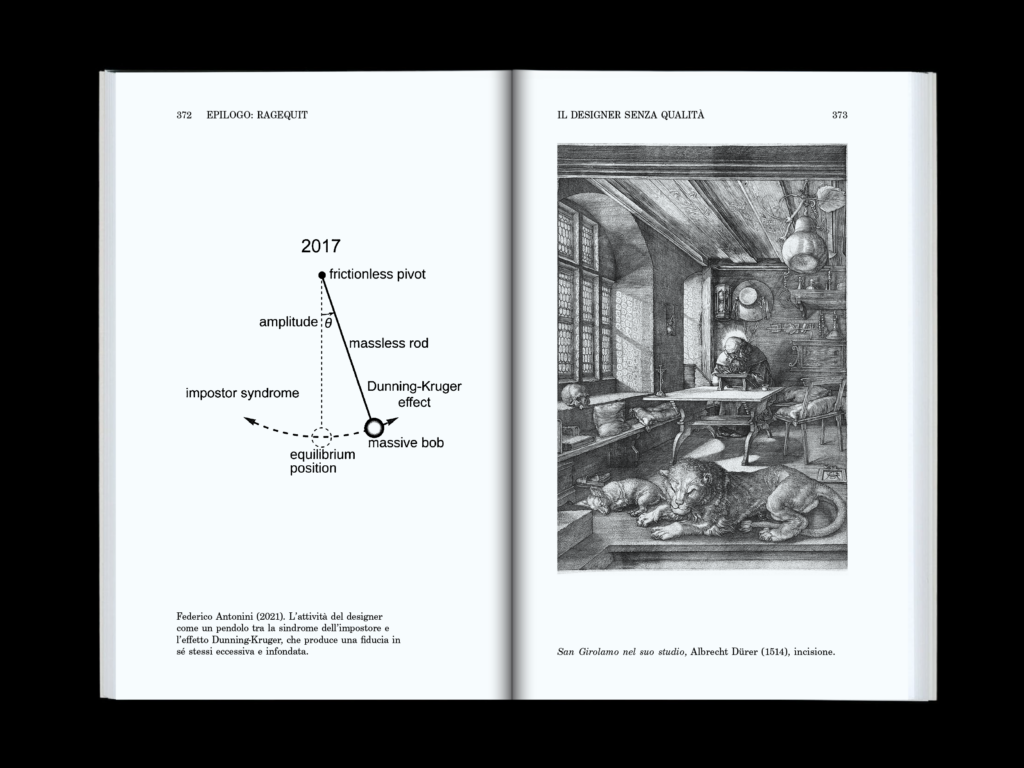

SM: Una riflessione contenuta nel tuo libro è l’ambivalenza tra un settore che promette libertà creativa e la realtà quotidiana che rivela lavori modesti, contratti instabili e vincoli creativi soffocanti. Di fronte a questo divario, molti designer accarezzano l’idea del “ragequit” – l’abbandono impulsivo della professione. Forse bisognerebbe avere una forma di disillusione costruttiva: vedere la professione senza filtri idealizzanti, ridimensionare le ambizioni narcisistiche e riconoscere con pragmatismo i limiti e le possibilità concrete del mestiere. Secondo te, come è possibile trasformare questa lucida disillusione in catalizzatore di rinnovamento professionale, evitando sia la resa che l’amarezza cinica?

SL: Affinché la disillusione non sia solo foriera di risentimento, credo sia necessario definire una nuova poetica della pratica progettuale. In fondo, il mio libro è un tentativo di fare proprio questo. A partire da un meme che mette a contrasto politiche utopiche e realtà quotidiana, propongo di partire dal lavabo della cucina, con i suoi piatti sporchi, per inquadrare l’attività progettuale in modo realistico (tenendo conto che un realismo autentico non esclude idee, aspirazioni, abbagli). Questo significa situare colui che progetta in un contesto preesistente, evitando la tentazione di fare tabula rasa. Per questo affermo che il designer è sempre, necessariamente, un bricoleur. Per fortuna, non sono l’unico a pensarla così. Enzo Mari, ad esempio, sosteneva che “ognuno di noi progetta, ogni giorno, quando è obbligato a prendere le proprie decisioni, anche quelle apparentemente banali. Per esempio, dovendo cucinare e trovando nel frigo solo un vasetto di yogurt e due cipolle.”