Dal vocabolario Treccani: indignazióne (ant. indegnazióne) s. f. [dal lat. indignatio -onis, der. di indignari «sdegnarsi»].

– 1. Stato dell’animo indignato, risentimento vivo soprattutto per cosa che offende il senso di umanità, di giustizia e la coscienza morale

Ma è interessante anche la seconda occorrenza del termine:

– 2. ant. Infiammazione, irritazione di una parte del corpo.

SONO UN ROSICONE

Due settimane fa Selvaggia Lucarelli ha pubblicato sul Fatto Quotidiano stralci di una chat Whatsapp di un gruppo di influ-attiviste politiche. Provengono dagli atti di un’indagine su “una più ampia campagna denigratoria” (così l’hanno definita gli inquirenti): commenti, insulti e call out contro giornalisti, attivisti e personaggi pubblici. Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e altre attiviste sono indagate per stalking e diffamazione dopo due denunce.

Nella chat appaiono anche giudizi violenti e un linguaggio molto poco inclusivo nei confronti di figure non coinvolte nell’inchiesta: Liliana Segre è una “vecchia nazi”, Antonio Scurati viene definito “pezzo di merda depensante”, Michela Murgia “era in gran parte una persona di mer*a.”, Simonetta Sciandivasci diventa “Scendica**i”, Vera Gheno è “Falsa Gheno”, anche il presidente della Repubblica Mattarella è “un vecchio di mer*a”, Cecilia Sala è una “latrina” che grazie all’arresto in Iran ha svoltato la carriera. Si parla anche di un file, intitolato La lista nera, di quattordici uomini suddivisi in gruppi: molestatori, manipolatori e ricattatori.

Non conosco bene Carlotta Vagnoli né le altre “sorelle di chat”, come le ha definite Selvaggia Lucarelli.

Per qualcuno si è trattato di un semplice e spietato contrappasso: è quello che le stesse attiviste hanno fatto contro un’altra attivista, Serena Doe. Quindi, una campagna diffamatoria contro chi ha organizzato campagne diffamatorie (e che, da quello che si capisce dalla chat, vuole proprio utilizzare il call out e la cancellazione come metodo). Che ha mostrato il retroscena di attiviste che sulla scena social accusano gli altri di linguaggio violento, sessista e razzista.

Cionondimeno mi ha colpito molto la reazione indignata di molti, il confine tra attivismo online e la gogna mediatica, la permeabilità di scena e retroscena delle persone famose, la nostra impotenza politica e la voglia di vendetta che alimenta i brand dell’economia dell’indignazione. Però, per partire dall’inizio, mi sono domandato: ma perché ti interessa così tanto questa roba? La risposta più immediata: sono un rosicone che gode quando vede trascinata nel fango una persona che esercita ingiustamente il proprio rilevante potere.

E vorrei anche provare a spiegarmi meglio e provare a convincerti che questa storia parla anche di un tempo storico.

RESSENTIMENT E INDIGNAZIONE DELLE BESTIE DEL SOTTOSUOLO

“Queste bestie del sottosuolo sature di vendetta e d’odio – che cosa fanno appunto di questa vendetta e di quest’odio? […] Odo soltanto ora quel che essi già tanto spesso dicevano: ‘Noi buoni – noi siamo i giusti’ – a quel che pretendono non danno il nome di rivalsa, bensì di trionfo della giustizia; quel che essi odiano non è il loro nemico, no! essi odiano l’ingiustizia, l’empietà”.

Questo è Nietzsche in Genealogia della morale che ha appena letto (lo sappiamo da alcune lettere) Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij, il romanzo che stavo leggendo quando è apparso l’articolo di Selvaggia Lucarelli.

Nietzsche sceglie il termine ressentiment per indicare la caratteristica principale delle bestie del sottosuolo. È più del semplice risentimento o dell’invidia: il ressentiment incarna la condizione dell’impotente che non possiede i mezzi (o che trova addirittura conforto in questa mancanza) per cambiare lo stato di cose presente e trova rifugio nel moralismo dei buoni indignati. Non odia mai un nemico ma l’ingiustizia in sé.

Per l’appunto, il protagonista di Dostoevskij è incapace di agire, ma sogna tante vendette immaginarie. È un uomo isolato, orgoglioso e “malato di coscienza”. Il sottosuolo è il posto oscuro della sua solitudine e della sua coscienza rancorosa: per esempio, in una scena dentro una taverna, il protagonista viene umiliato da un baldanzoso ufficiale di cavalleria e passa molte notti successive insonne, immaginando una vendetta. Sa che l’ufficiale percorre sempre una strada, quindi il protagonista decide di percorrerla in direzione opposta sperando in uno scontro spalla a spalla, ma quando lo incrocia è sempre lui a scansarsi lasciando la strada all’ufficiale.

Quello che voglio sostenere, con qualche equilibrismo teorico, è che l’uomo del sottosuolo di Dostoevskij, l’uomo del ressentiment, assomiglia molto allo stato d’animo della nostra contemporaneità politica e digitale.

Non siamo in grado di agire collettivamente, non abbiamo (se non altro, la maggior parte di noi) un progetto collettivo in cui credere e troviamo conforto in vendette simboliche o reputazionali. Per contrasto – soprattutto chi di noi non è un militante politico – abbiamo sentito quella rabbia indignata e impotente allentarsi un poco nelle piazze che si sono mobilitate per la Palestina. Perché stavamo partecipando, facendo qualcosa.

Ecco, credo che il mio essere rosicone interessato a questo caso “sorelle di chat” sia alimentato anche dalla mia solitudine politica (a parte qualche manifestazione da cane sciolto). E credo di far parte di una solitudine molto affollata. Composta da persone che dopo l’indignazione provano una specie di piacere per un illusorio momento di giustizia che non è mai veramente giustizia ma, appunto, una vendetta che non cambia veramente le cose (la persona viene sostituita, a volte, ma il sistema che l’ha prodotta non cambia).

E, ancora, credo che il motore della politica contemporanea fatta sulle piattaforme social sia alimentato dai continui tentativi di raccogliere il favore, il voto, il like dei solitari indignati.

Cambia l’oggetto politico del ressentiment ma il meccanismo è lo stesso: stringiamo i pugni davanti al jet privato utilizzato dall’influencer pseudo-ecologista, condividiamo il video di migranti ubriachi che molestano un’anziana sulla metro, malediciamo i top manager che parlano di sacrifici operai dopo una buonuscita milionaria, irridiamo chi parla di violenza maschile sistemica sottolineando che invece non tutti gli uomini.

Soprattutto, siamo spesso soli davanti agli schermi mentre veniamo bersagliati e rilanciamo questi esempi – qualsiasi sia il loro implicito politico – di un mondo che non va. Questo è il momento dell’irritazione massima: iniziamo a vedere lo schermo dello smartphone tutto rosso.

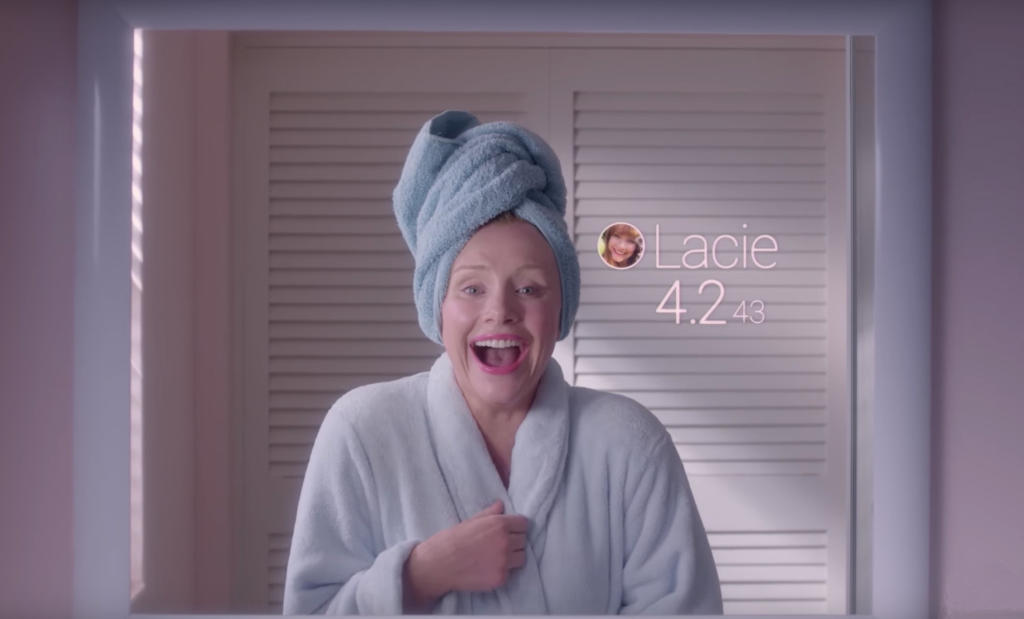

AFFINITÀ E DIVERGENZE TRA L’ATTIVISTA ONLINE E IL BRAND VOLKSWAGEN

Come ormai sappiamo bene, le piattaforme incentivano l’indignazione. Gli algoritmi dei feed amplificano contenuti simili e generano una distorsione profonda mostrando anche le persone molto più indignate di quanto non siano. Alimentano lo scontro, la reductio ad Hitlerum, la disumanizzazione dell’altro e, alla lunga, la disillusione politica (politica intesa come partecipazione collettiva e non come gesto individuale performativo).

Quest’ultimo punto soprattutto quando la battaglia è di natura identitaria: chi partecipa al dibattito lo fa quasi sempre da una posizione fortemente radicata nella propria identità personale, trasformando ogni discussione in una difesa del proprio sé.

Credo che l’attivismo politico online sia importante perché in grado di arrivare in contesti isolati, provinciali, che non sono Palermo, Torino o Roma, per capirci, dove più facilmente ci sono collettivi, università, movimenti.

Il problema politico emerge quando l’attivista online si ritrova a che fare con l’engagement e la reach delle piattaforme social, quando la sua attività diventa il tentativo (consapevole o meno) di costruire un marchio personale. Questo è il momento in cui diventa più poroso il confine tra persona e brand. E in cui diventa più difficile per gli attivisti non seguire i diktat dell’algoritmo: creare contenuti divisivi significa anche aderire in maniera quasi totale a quell’identità politica – femminista, ecologista – grazie alla quale producono contenuti.

Perché grazie? Perché spesso alcuni di questi attivisti non sono per nulla riconosciuti dai movimenti politici per i quali parlano. Per esempio, alcune compagne femministe con cui ho parlato direbbero che queste attiviste vanno ai festival, scrivono libri e podcast sfruttando il lavoro di una collettività politica. Compagne che hanno costruito quelle pratiche e quei concetti a partire da lotte reali, quotidiane, per nulla spettacolari, senza nessuna ricaduta in termini di posizionamento – ma questo è ancora un altro discorso.

E se l’attivista online scivola nel branding del sé deve seguire alcune regole: deve avere un tono di voce riconoscibile, una vision (dove vogliamo arrivare, il nostro sogno), una mission (come vogliamo farlo), una value proposition e così via. E un brand forte deve essere coerente perché è solo con la coerenza che mantiene la sua promessa per i consumatori; Apple deve applicare innovazione ed eleganza dal primo tocco del packaging all’ultimo frame pubblicitario. Pensiamo allo scandalo Dieselgate che ha coinvolto la Volkswagen dieci anni fa: l’azienda automobilistica rivendicava il suo impegno per la sostenibilità e la tecnologia pulita.

In realtà, truccava i test sulle emissioni inquinanti.

L’effetto è stato la perdita di fiducia globale, il crollo delle vendite e un enorme danno alla brand reputation, per l’appunto.

E se la community ci segue e la piattaforma premia l’attivista online – la femminista, il liberale antiwoke – quando produce contenuti che rimarcano la propria posizione identitaria attraverso la condanna degli altri, diventa molto difficile (per i motivi di engagement) non diventare rigidi.

Solo che non siamo brand, e dentro di noi siamo rotti in tante parti che non appaiono sugli schermi dei social media.

LA LÍTOST E IL DANNO CONTRO I MOVIMENTI

Al di là dell’opportunità giornalistica di pubblicare le chat, ma di quale mostruosità stiamo parlando nelle conversazioni di Vagnoli, Fonte e compagnia? Certo ci sono i call out e le creazioni di liste nere – tra un po’ ci arriviamo – ma veramente ci vogliamo indignare per insulti che sono moneta corrente nel retroscena di ogni ambito lavorativo per cui quel collega è uno stronzo, un opportunista, un leccaculo?

Tra le altre cose, non mi sembra nemmeno ci sia questa differenza tra scena e retroscena. Il retroscena è semplicemente più violento: comune invidia e ressentiment di tutti noi bestie del sottosuolo e rosiconi.

Tuttavia se la tua vision è un mondo più giusto, con valori femministi e la tua mission è raggiungerlo tramite la lotta e il linguaggio inclusivo, quando ti comporti in maniera incoerente la tua brand reputation potrebbe crollare a picco. Vale la logica del contrappasso, certo, se le prime a produrre indignazione sul linguaggio sono state le attiviste stesse come potevano poi aspettarsi un no, ma quelle parole discriminatorie le avete pronunciate nelle vostre camerette quindi non valgono?

Tutte le persone hanno un sottosuolo, una parte oscura e contraddittoria di cui, probabilmente, non sono nemmeno consapevoli appieno. O meno consapevoli di quanto lo sia stata Volkswagen, spero.

“Lítost” è una parola ceca resa celebre da Milan Kundera nel Libro del riso e dell’oblio. La definisce uno “stato tormentoso suscitato dallo spettacolo della nostra miseria improvvisamente scoperta”. È un sentimento che forse ci aiuta a capire la differenza tra persone e brand. Per spiegarla, Kundera ci parla di uno studente goffo e di una ragazza sportiva: lui nuota a malapena e lei, innamorata, rallenta per lui. Alla fine del bagno però, la ragazza cede all’istinto e con poche bracciate raggiunge veloce l’altra riva. Nel tentativo di seguirla, lui beve acqua. In questo momento arriva la lítost: si sente umiliato, ricorda la sua infanzia solitaria sotto lo sguardo opprimente della madre. Mentre tornano a casa, vedendolo taciturno lei chiede se va tutto bene. Lui le dà uno schiaffo e la rimprovera: non doveva nuotare fino all’altra riva, era pericoloso, c’erano i gorghi e avrebbe potuto affogare!

Kundera si stupisce che non ci siano equivalenti del termine lítost in altre lingue. Non riesce a “immaginare come senza di esso si possa comprendere l’animo umano”.

Quindi, da una parte c’è la rivelazione della propria imperfezione e dall’altra la voglia di vendicarsi cercando di mostrare le imperfezioni dell’altro. Però chi si vendica adduce sempre altre cause – c’erano i gorghi, potevi affogare! – e mai l’umiliazione per la propria miseria messa in scena. Sono le contraddizioni dell’essere umano. Siamo invidiosi, impotenti, viviamo in un sottosuolo di sensazioni contrastanti: proprio ciò che evitiamo di mostrare in scena, sulle piattaforme social, soprattutto se siamo brand politici. E a forza di obbedire alla nostra coerenza e di additare la miseria altrui, non ci rendiamo conto che non siamo mossi solamente da grandi necessità politiche ma anche da piccole invidie, micragnose rivalse, profitto economico e voglia di essere ammirati.

Come lo studente della storia utilizza l’ideale cavalleresco (possessivo) per coprire la sua miseria, così Vagnoli, Fonte e compagnia hanno utilizzato il femminismo, l’inclusione, la giustizia sociale per interessi personali. Un comportamento comprensibilmente umano, ma che diventa controverso quando questi stessi principi vengono branditi come un’arma contro chiunque non è sufficientemente allineato.

Inoltre, il problema è che questa personalizzazione e brandizzazione produce danni anche alla causa che vuoi sostenere. Perché non saranno solo i giornalisti conservatori antiwoke a esultare e a incorrere più o meno consapevolmente nella fallacia logica della falsa equivalenza per cui l’ipocrisia privata rivelerebbe l’inconsistenza delle cause politiche sostenute e il fatto che – come in questo caso – il femminismo sarebbe un brand come un altro. Il problema è la disillusione generata nelle persone che ti seguono pensando che tu sia un reale portavoce di qualche movimento. E quindi il danno alle attiviste che si impegnano quotidianamente e senza ricaduta di status posizionale.

IL PIACERE DI SCOPRIRE IL RETROSCENA DI PERSONE BRUTTE

Oltre agli insulti e a una certa dose di ipocrisia, l’elemento più rilevante di queste chat sembrano essere le liste nere di personaggi famosi da colpire con un call out per infangarli e, possibilmente, eliminarli dalla scena pubblica o professionale.

Non sarò certo io a spiegare cos’è il femminismo quindi farò una semplice parafrasi di quello che ha detto molto efficacemente una militante, Natascia Grbic: il call out è uno strumento che il femminismo ha usato politicamente, dal #MeToo alle denunce contro Weinstein. Ma quando è utilizzato per giochi di potere, diventa distruttivo e può annientare vite intere. Questa dinamica è l’antitesi del femminismo autentico: quotidiano, impegnativo, in cui non ci dovrebbe essere spazio per fantasie di onnipotenza. “È incredibile vedere come un circoletto di poche persone che esiste solo nella sfera di Instagram riesca a ergersi a giudice e carnefice, decidendo chi debba essere distrutto e chi salvato, secondo una logica puramente personalistica.”

In sostanza non sembra che l’obiettivo sia la giustizia sociale o un ambiente più sicuro per le donne, ma la vendetta. E la vendetta non basta mai. Serve a nutrire l’engagement del proprio brand grazie al nostro ressentiment di bestie del sottosuolo digitale. Tra l’altro anche se viene lanciato per profitto, narcisismo, rivalsa personale, è innegabile il sottile piacere provato (da noi politicamente impotenti) in questi call out, in questi danni reputazionali nei confronti di persone vagamente maligne, ma spesso non serve mai alle vittime in nome delle quali si lotta e soprattutto non cambia veramente le cose. Al massimo sostituisce una persona.

Quello che mi sembra significativo in questo caso è l’importanza quasi rivelatoria del retroscena. Ciò che scriviamo e che facciamo in privato, o che riteniamo sia protetto dallo sguardo pubblico. La nostra disillusione e il cinismo si nutrono di retroscena – vedi? Te l’avevo detto che sono tutti così! – e ci restituiscono la conferma che è antropologicamente impossibile cambiare le cose.

Quando è scoppiato il caso “sorelle di chat” stavo leggendo Memorie del sottosuolo e la sera successiva sono andato a vedere Milan-Roma a casa di Andrea, a Centocelle. Dopo aver messo due bottiglie di vino rosso nel carrello mi ero fermato qualche secondo di fronte a una Coca Cola zero. Perché non farsi grattare la gola infiammata per le urla (e per le rosicate, ça va sans dire) da quella frizzantezza innaturale e irresistibile? Alla fine non l’ho presa.

Il mio retroscena: la Coca Coca andrebbe boicottata per la sua complicità con il genocidio israeliano. Andrea è molto sensibile e altrettanto determinato nel suo personale. Ogni tanto ci incontriamo alle manifestazioni e anche per me il personale è politico. Ma io, ogni tanto, bevo Coca Cola. Ovviamente non è un gesto che tendo a mostrare agli amici più militanti, ma tant’è.

Non sono un personaggio pubblico e non sono in prima fila nel movimento BDS, e bere Coca Cola non è esattamente bombardare o esultare segretamente per la distruzione di un popolo, quindi la contraddizione è meno stridente.

Racconta ovviamente qualcosa di me – le mie contraddizioni, le debolezze, le ipocrisie – ma il retroscena deve inficiare la battaglia etica o politica? Probabilmente sì, se le persone rinunciano alla contraddizione, si identificano con un’identità politica diventando brand, mascherano e soprattutto additano costantemente le miserie altrui (poi, certo, c’è contraddizione e HarveyWeinsteinizzazione).

Però, alla fine, che ci facciamo con questo retroscena?

DRAMMATURGIA PER CURARE L’IRRITAZIONE

Dovremmo sforzarci di aderire sempre di più a ciò che proclamiamo e i nostri gesti (e le nostre chat) dovrebbero essere immacolate nell’ipotesi di uno stato di sorveglianza continuo? Che, per inciso, con i dispositivi che abbiamo in tasca già esiste.

Oppure, come sembra essere la strategia dell’estrema destra trumpiana, potremmo manifestare apertamente la stessa violenza linguistica che a volte utilizziamo in privato senza considerarne il possibile contagio del sistema politico sociale?

Oppure il retroscena dovrebbe essere inviolabile non solo per i normali cittadini ma anche per chi ricopre una carica di potere perché ciò che ci interessa è solo l’azione e la dichiarazione pubblica? Quindi, per esempio, non sarebbe tollerabile che venissero diffuse le chat di imprenditori che ridono dopo centinaia di morti di un terremoto immaginando il profitto della ricostruzione (una risata non è penale).

Non è semplice venirne fuori da nessun punto vista politico, né legislativo.

Per quel che mi riguarda posso parlare di ciò in cui credo: la letteratura e la drammaturgia. Quando faccio un laboratorio di scrittura mi premuro subito di affermare che non possiamo definire nessun personaggio della storia che vogliamo raccontare prima di averla raccontata. È razzista, è solidale, è un prevaricatore? Probabilmente è una definizione del personaggio stesso, oppure assegnatagli da altri personaggi. Ma, in fondo, non sappiamo chi sia. E nemmeno lui lo sa.

Solo guidando di notte in una strada isolata e vedendo una donna subire un’aggressione sapremmo quanto è reale la nostra solidarietà o coraggio o temerarietà. Nessuno può sapere prima se si fermerà o meno. Per paradosso, potrebbe essere un sedicente fascista a soccorrere un migrante in difficoltà e potrebbe essere un ecologista a preferire un macchina a benzina perché più performante. Questo non vuole essere la lezioncina sul turning point da sceneggiatura, è che veramente non sappiamo chi siamo fino a quando non ci troviamo a scegliere, quindi a rivelare un pezzetto di noi, anche a noi stessi.

La scelta può certamente essere il cuoricino su un post divisivo o una bandiera sul nostro profilo, ma credo che il vero valore delle nostre scelte sia direttamente proporzionale all’impegno, al rischio – esistenziale, economico, reputazionale – di perderci qualcosa e inversamente proporzionale alla loro ostentazione.

A me è capitato con la Coca Cola in piccolo – l’ultima che ricordi – e, in passato, più di venti anni fa, di fronte a un pestaggio di un uomo disabile nella caserma di Bolzaneto durante il G8: ho avuto moltissima paura e poca solidarietà, eppure per le strade strillavo tutt’altro. Certo, è un esempio un po’ brutale, ma, in ogni modo, mi sembra che la nostra definizione identitaria sia una gabbia linguistica indubbiamente utile, se non pretendiamo che sia in grado di comprendere tutta la contraddizione di un essere umano

Sono filopalestinese oppure mi basta una bevanda per cambiare idea? E se in fondo credessi ai valori colonialisti occidentali ma non potessi ammetterlo per non perdere tutti i miei amici? E se la rinuncia a quella bevanda contribuisse immediatamente a un cambio politico, cosa farei? E se dovessi rinunciare a molte più cose di una stupida frizzantezza in gola? E se ostentassi una vita di placido consumismo per non coprire il mio vero supporto logistico alla lotta armata? E se non credessi nel boicottaggio come metodo di cambiamento politico?

Tutto è molto più complicato di un’identità rigida e di un brand.

Un’altra semplificazione del dibattito credo sia ascrivere tutto alla patologia individuale o alle piattaforme dei social media. Questi due fattori amplificano, ma la questione è fondamentalmente politica, la nostra impotenza politica – vera o percepita.

Sappiamo che fin dai tempi remoti abbiamo avuto bisogno del capro espiatorio come meccanismo omeostatico della società. Ma oggi dopo aver creato e moltiplicato gli idoli, averli abbattuti per la loro colpevolezza, non troviamo vera pace dopo il loro assassinio simbolico. Noi bestie del sottosuolo ne vogliamo altri da abbattere.

È la nostra illusione di giustizia e cambiamento?

Secondo Kundera chi possiede una profonda esperienza della comune imperfezione della gente è relativamente al riparo dagli accessi di lítost. Lo spettacolo della propria miseria diventa qualcosa di banale e la voglia di vendicarsi per vie traverse diminuisce.

Forse dobbiamo accettare di essere molto di più di un’identità vittimaria o di successo. E diffidare di qualsiasi paladino social ci prometta di alleviare il nostro ressentiment con l’indignazione e la successiva vendetta.

Il pensiero drammaturgico può essere una buona cura per l’irritazione.

Ma questo è solo ciò che scrivo dal mio pulpito, nel retroscena rimango sempre un rosicone.