Pubblichiamo un racconto tratto da “La vita che verrà” di Christian Raimo, pubblicato da minimum fax. Ringraziamo l’autore e l’editore per la gentile concessione.

Sono sempre stato conquistato dai racconti di vocazione. Dio che chiama Samuele nel sonno tre volte e quello fa finta di non capire, Saulo che sulla strada di Damasco viene disarcionato e lasciato brancolare nel buio, Gesù che nel primo pomeriggio si presenta a questi due giovani pescatori, Pietro e Andrea, e gli dice seguitemi. Anche se non siamo diventati martiri o santi, se non c’è apparso un roveto ardente o non abbiamo udito una voce nella notte, tutti abbiamo un racconto di vocazione, la storia per cui siamo diventati ciò che siamo. Che si tratti di essere medici, insegnanti, genitori, astronauti, eremiti. O scrittori.

Per questo presumo che il modo migliore per farvi capire ciò che voglio rivelarvi di me sia ritornare a quando, ormai più di venti anni fa, fui invitato a New York dall’Istituto Italiano di Cultura. Qualche mese prima la New Italian Poetry and Prose Review, una rivista letteraria della Columbia University, finanziata al dipartimento di Italian Studies, aveva deciso di pubblicare un’antologia con quello che veniva considerato il meglio della narrativa under 35; e aveva dunque infilato, in un’edizione extralusso, il mio nome – ossia quello di un esordiente che non aveva ancora pubblicato nemmeno un libro ma solo robe di tre, quattro pagine su qualche rivistina che dire indipendente è un eufemismo – nel mazzo di quelli di scrittori che seppur giovani erano già affermati come Simona Vinci, Niccolò Ammaniti, Tiziano Scarpa, Aldo Nove.

Perché era da poco esplosa, ma stava cominciando a ritirarsi, l’ondata degli scrittori pulp, i «giovani cannibali» come si chiamavano allora, mentre io ero invece stato accluso alla compagnia come un esemplare di una contro-tendenza: il mio racconto – faccio anche fatica a definirlo così, il mio testo diciamo – era palesemente caratterizzato, nei toni e nei temi, da un’introspezione personale e da una sprovvedutezza quasi romantica che, nell’introduzione che Carla Benedetti aveva scritto per l’antologia, veniva riconosciuta come «il bradisismo sentimentale che segue una serie di scosse sismiche antiemotive», dove per «scosse sismiche antiemotive» si intendevano le carrettate di romanzi e racconti con bambini anaffettivi potenziali killer e famiglie assai disfunzionali che invadevano le librerie alla fine degli anni Novanta.

Stiamo parlando di vent’anni fa. Emotivamente, culturalmente un’era fa? O un tempo più vicino di quello che sarei capace di ammettere? Io ero in tutta evidenza non dico la mascotte, ma il piccolo della compagnia, non soltanto per l’anagrafe. Oltre a non aver pubblicato libri, non ero dentro il giro letterario, non mi ero nemmeno laureato – anzi, a dirla tutta avevo già cambiato due corsi di laurea, matematica e scienze della comunicazione, per ripiegare su antropologia culturale – e campavo con i soldi che insomma mi passavano i miei, dormendo sul futon di una stanza a San Lorenzo di cui ero stato orgoglioso solo la prima settimana in cui mi ci ero trasferito.

A essere sinceri era probabile che Carla Benedetti avesse scelto me e non altri per un semplice motivo: una sera precedente di qualche mese il mio viaggio newyorchese, dopo una presentazione romana del libro di poesia di Aldo Nove, Tiziano Scarpa e Raul Montanari, Nelle galassie oggi come oggi, ci eravamo ritrovati in una trattoria tipica, da Betto e Mery – io, nel pubblico come fan assoluto di Scarpa e aspirante scrittore sempre alle calcagna degli editor di Stile Libero, mi ero unito alla compagnia, anzi addirittura avevo guidato la comitiva verso la cena, prenotando al volo e mettendo a disposizione la macchina dei miei per i passaggi di chi veniva da fuori. Avevo poi tenuto banco per tutta la sera con una sfilza di storielle su personaggi molto romani che frequentavo in quel periodo, tipo Maurizio lo Zozzone, gestore di una videoteca di Ponte Mammolo, un cinquantenne obeso che era stato un compagno di bevute di Tarkovskij nel suo periodo italiano per riciclarsi poi come compagno di orge di Riccardo Schicchi agli inizi di Diva Futura, oppure Er Fuxia, un mio amico con cui suonavo e che campava truffando le compagnie d’assicurazione: «“Che botto eri te? Che lastra voi? Che osso rotto te serve?”, perché er Fuxia c’ha ’n amico ortopedico che je passa tutte le lastre de altra ggente che c’ha avuto fratture e lussazioni varie». Brillo, nella parlantina, mi ero lasciato trasportare dall’accento. Calcando i toni e i gesti. Ero simpatico, certo. Penso di essere sempre stato simpatico. E d’altra parte avevo anche letto un po’ di Pasolini (quello «giusto», come dire) e anche quanto bastava di scoppiati tipo Dario Bellezza o Victor Cavallo. Sembrava conoscessi anche quel genere di dolore, insomma, che si nasconde dietro la cafoneria borgatara.

Alla fine della cena pagammo alla romana e dovetti chiedere a qualcuno se mi poteva prestare diecimila lire. Per quanto riguardava le public relation, ottenni e non ottenni. Se Paolo Repetti e Severino Cesari, gli editor di Stile Libero, mi diedero una risposta vaga quando gli chiesi dove potevo contattarli per mandargli una raccolta dei miei racconti, Tiziano Scarpa e Aldo Nove mi presero invece a ben volere. Mi lasciarono il loro cellulare e un indirizzo mail. E Carla Benedetti, che si stava per trasferire negli States per una fellowship alla Columbia University, addirittura mi buttò lì un «Se ti trovi a passare per New York ci prendiamo un caffè».

Ero in un periodo che consideravo fecondo di ogni possibilità, in cui prendevo molti caffè. Abitavo a via dei Marrucini proprio sopra una tavola calda, e spesso i miei amici dell’università si mangiavano un panino al volo, e senza avvisarmi citofonavano per un caffè, per una canna, quattro chiacchiere, una siesta. Procurarmi da fumare del resto non era un problema; la mia coinquilina – l’avevo capito dopo una settimana di convivenza nella quale riceveva ospiti fino alle tre del mattino a ritmo di uno ogni venti minuti – spingeva: fumo, erba, e anche coca quando le capitava. Qualcuno di quelli che seguivano con me il seminario di Antropologia Ludica (una serie di incontri su Roger Caillois in cui dovevamo simulare in gruppo vari giochi delle culture tribali) s’installò di fatto a casa mia, diventando prima un cliente, poi un amico, poi un confidente, poi un amante della mia coinquilina, Melina. Melina, «Melina la coinquilina»: mi ricordo che spesso nell’euforia delle canne mi prendeva di ripetere a cantilena questa formula.

Melina la coinquilina, Melina la coinquilina: non so se fosse quello che oggi definirei un bel periodo, in fondo. Ero molto spensierato o, per essere più spiccio, ero molto spesso talmente poco lucido che i momenti di concentrazione mi apparivano come stelle solitarie, anche parecchio malinconiche se non disperate, nella galassia della socialità narcotica. In queste oasi di intimità e consapevolezza, splendeva nella mia testa un pensiero vivido come può essere soltanto quello di una vocazione, di una chiamata, se non dal cielo del nostro destino, dal futuro. Una vocazione che sapevo che sarebbe arrivata sotto forma di epifania. Del resto, avevo poco più di vent’anni e volevo fare lo scrittore.

Pensavo di girare per le strade di Roma, in autobus, a piedi, fermarmi ai bar e passare le giornate a prendere appunti, oppure restare sveglio fino alle cinque per buttare giù abbozzi di scene o personaggi che poi avrei ripreso la mattina appena sveglio, o chiudermi in casa tutto il giorno a leggere di Gadda o di Melville, perché adoravo leggere aneddoti sugli scrittori. Avrei voluto avere non soltanto la frase pronta, ma anche, come dire, avere l’azione pronta: come William Faulkner quando alla fine del suo viaggio in Italia, in partenza per la Germania, viene accompagnato da Fernanda Pivano alla stazione di Milano, lei gli offre una bottiglia di acqua minerale per il viaggio, e lui si ferma e la guarda sbalordito, apre lo zaino che è l’unico bagaglio che si porta appresso, giusto per mostrarle sdegnoso il contenuto: quattro bottiglie di bourbon. Io desideravo essere questo tipo di scrittore, uno scrittore dedito alla causa, che avrebbe subordinato al suo desiderio, alla sua vocazione (anruf in tedesco, mi dicevo, ossia «ciò che chiama prima», l’avevo letto su internet), qualunque altra cosa. Questo era il mio ideale. Che poi nella realtà dovevo modulare alle esigenze misere del dover dare almeno un esame all’anno per non partire militare (ancora non l’avevano tolto) o di non beccarmi qualche malattia venerea portandomi a letto chi capitava tra le clienti/amiche di Melina, alle quali – nelle giornate in cui mi piaceva poltrire sotto le coperte fino a pranzo con adagiata sulla pancia l’edizione in due volumi delle Peripezie di William Gaddis (non sono mai andato in verità oltre pagina 30) – mi capitava di chiedere se volessero sentire un incipit di un racconto che avevo buttato giù. Se per caso la mia complice amorosa aveva da fare mi facevo una pasta al pesto e telefonavo a quei miei amici che immaginavo avessero saltato le lezioni e chiedevo a loro un parere: ascoltavano e poi mi ricordavano che sarebbero passati da me più tardi, anche con la chitarra magari, per farmi sentire i pezzi che avevano composto per un progetto musicale nel quale volevano coinvolgermi.

A metà primavera mi arrivò una mail di Carla Benedetti in cui mi scriveva che aveva letto i racconti che le avevo inviato e, nonostante i vari difetti tra cui «uno sproposito di refusi, stacci attento!», li aveva trovati – cito dai fondi dell’archivio della mia casella mail – «anomali e struggenti, pieni di una naïveté veramente rara in tanta prosa italiana che mi capita di leggere per studio o per lavoro, ho capito grazie a te che quelli che definisci “precari” sono gli Accattoni degli Anni Zero». A rileggere questo giudizio, è chiaro come si trattasse sul serio di un’era fa; la parola precario non so nemmeno dove l’avessi pescata, ma evidentemente possedevo un intuito non completamente annebbiato dalla neghittosità delle mie giornate. A breve Carla Benedetti mi scrisse un’altra mail in cui mi spiegava che stava raccogliendo e facendo tradurre dei racconti italiani di under 35. E le sarebbe piaciuto inserire nell’indice anche un autore sconosciuto: insomma mi chiedeva se volevo partecipare, non c’era nessun compenso – specificava – e soprattutto le avrei dovuto mandare una versione priva di refusi – chiosava benignamente.

Le diedi una risposta carica di audacia: contavo in una quindicina di giorni di scrivere un racconto nuovo, ambientato sempre nel mondo di questi precari, ma innervato di struggimento ed empatia, sentimenti che, sostenevo, «mancavano colpevolmente nella letteratura italiana contemporanea». Per scrivere il mio racconto, presi a frequentare assiduamente l’università. Entravo nelle aule a caso, e mi sedevo ad ascoltare qualunque microfono con un professore dietro; poi mi spostavo alla mensa a via De Lollis; infine, all’ora dell’aperitivo deambulavo, fino al bar Marani: questo mio tour ciclico durò una settimana, nella quale mi capitò di rimorchiare almeno un paio di matricole e passare con loro vari pomeriggi ubriaco nella mia stanza a via dei Marrucini ma durante la quale presi anche alcune pagine di appunti che poi tagliai e incollai con il metodo del cutup per spedirle via mail a Carla Benedetti.

Lei mi rispose perplessa, mi disse che anche rispetto agli altri miei testi questo era troppo esploso, e che avrebbe forse preferito utilizzare uno dei miei racconti precedenti; io insistetti per rilavorarci. Decisi di passare un paio di giorni in casa a segnarmi su un quadernino tutto quello che facevo. Alzarmi, andare al bagno, mangiare cracker con spalmato il pesto sopra, fumarmi tre/quattro canne. Avevo letto un post su un testo di critica letteraria che esaltava come il più grandioso esempio di genio dell’ultimo millennio Il libro mio di Pontormo, un diario in cui il pittore annotava quante uova aveva mangiato, quanto le aveva pagate, quanta cacca faceva. Misi come epigrafe proprio due righe di citazione: «Mercoledì mangiai dua huova nel tegame. Giovedì mattina cacai dua stronzoli non liquidi, e dentro n’usciva che se fussino lucignoli lunghi di bambagia, cioè grasso bianche; e asai bene cenai in San L[orenz]o un poco di lesso asai buono e finii la figura» (si trattava di San Lorenzo a Firenze, ma mi sembrò comunque evocativo), e intitolai il racconto Ilmiolibro.it, sperando che tutte le allusioni, al passato e al futuro dell’Italia, fossero degli ami fluorescenti.

Carla Benedetti mi rispose nel giro di un paio d’ore entusiasta: era quello che cercava, ero quello che cercava. «Un realismo che non ci promette la realtà, per darcela poi come dentro a un teatrino, un realismo da mondo surrogato e semplificato, semplificato al massimo proprio dal fatto che noi non ci siamo». Avevo fatto centro. Potevo gongolare come un Arturo Bandini nella mia stanzetta di via dei Marrucini. Masturbarmi sulle lenzuola già effettivamente luride di varie polluzioni precedenti con l’immagine della copertina di questa rivista newyorkese, patinata ma elegante, accademica ma innovativa. Organizzare una piccola festa con i miei amici la sera, spendendo tutto quello che per il mese mi avevano lasciato i miei. E appunto telefonare orgoglioso ai miei: «Mamma, ciao, ti volevo dire una notizia bellissima». «Sì ma vieni a riprenderti il gatto?» «No». «Sei riuscito a pagarti le multe?» «No, no, mi pubblicano un racconto su una rivista della Columbia University». «Quanti soldi ti danno?» «Ma che c’entrano i soldi, ma’!»

La proposta di un viaggio pagato a New York per presentare l’antologia mi colse poi di sorpresa. Mia madre mi chiamò per dirmi che avevano telefonato dall’estero. Aveva risposto nonna – allora viveva a casa dai miei – che aveva urlato «Europa! Europa!», ma alla fine avevano passato la chiamata a mia sorella di dodici anni che nel suo inglese scolastico aveva almeno capito che chiamavano da New York e che volevano me. Anche il mio inglese, mi resi conto quando mi trovai a rispondere all’addetta della Columbia, era parecchio malridotto, una serie di I want to say e Just for say che nella mia testa stavano per intercalari e mi obbligarono a chiederle di scrivermi tutte le informazioni per mail.

La lettera con oggetto «New York Info from Columbia University» girata dall’Istituto Italiano di Cultura era di inizio giugno; io finii per sbarcare all’aeroporto John Fitzgerald Kennedy gli ultimissimi giorni di agosto, completamente ubriaco. Per combattere la paura dell’aereo dovevo stordirmi, e il modo più economico per farlo era stato bere un paio di bottiglie di vino a stomaco vuoto proprio prima dell’imbarco. Le sette ore di trasvolata oceanica erano state un paradiso, morbido e ottuso, e adesso in questo mondo alieno affollato di gente che camminava ultrarapida e che parlava una lingua incomprensibile, provavo a orientarmi come se fossi in balia di una labirintite.

Gli altri scrittori invitati per la presentazione dell’antologia sarebbero giunti a New York qualche giorno dopo; io avevo pensato di sfruttare l’occasione del volo gratis per prolungare a quasi due settimane il mio soggiorno. La sola questione che dovevo affrontare era dove dormire. Avevo considerato che nel peggiore dei casi avrei potuto fare il barbone a Central Park, faceva caldo e poi era un’esperienza che avrei riutilizzato felicemente in qualche racconto. Con lo stesso spirito, mi sarei potuto piazzare in qualche ostello malfamato. Mi ero fatto dare da Melina un paio di suoi contatti newyorchesi, tra cui un ex fidanzato fotografo diventato omosessuale appena arrivato negli States, che a suo dire frequentava un giro di pischelli squatter a Queens e da cui potevo battere ospitalità.

Intanto avevo detto a Carla Benedetti che, nell’attesa di capire in quale casa poi sarei atterrato («Ho vari amici, amici di amici, adesso devo vedere»), mi sarebbe piaciuto farmi un giro del campus alla Columbia insieme a lei, o anche seguire una sua lezione («Il seminario che stai facendo su Machiavelli dev’essere una roba fica», avevo spulciato su internet il minimo di informazioni utili), o anche – senza essere invadente – prenderci il famoso caffè.

Lei mi diede appuntamento in un baretto appena fuori l’università, si presentò con una camicia sblusata, un paio di pantaloni larghi, e un taglio di capelli con la frangetta ma asimmetrico per cui agli occhi di chiunque era una matura contestatrice più che una professoressa: quando mi vide con uno zaino-escrescenza e con la mia valigia talmente grande da sembrare un oggetto di scena, mi suggerì gentilmente che in attesa di capire dove andassi a dormire, potevo poggiarla a casa sua che era a pochi isolati da lì, e se volevo potevo anche approfittare per farmi una doccia o un’oretta di sonno anti jet-lag. Mi schermii in tutti i modi, ma alla fine accettai; non era tanto il jet-lag quanto il post-sbronza, ero sudato e facevo fatica a non crollare sulla sedia del bar.

L’appartamento che avevano assegnato a Carla Benedetti per la sua fellowship era un angolo di Europa anni Sessanta in mezzo ai grattacieli e alle nuove costruzioni di vetro e metallo. All’ultimo piano di una palazzina circondata dagli alberi, un terrazzo immenso con gazebo, e dentro arredato tutto in legno scuro. Mi accompagnò, mi disse di non badare ai libri sparsi sul pavimento, e che avrei potuto fare con comodo, riportandole le chiavi nel suo ufficio alla Columbia.

Appena chiuse la porta, espirai e mi tolsi le scarpe. L’aria condizionata, leggera, lasciava emergere l’odore del legno del salotto. La finestra grande dava su un piccolo lago artificiale, e se camminavi sul parquet ingobbito lo scricchiolio ti faceva sentire come uno dei Goonies nella terra inesplorata degli Agi dell’Accademia. Vagai con lo sguardo nella libreria, dove erano impilate in doppia fila un sacco di edizioni originali di capolavori che avrei dovuto leggere: da Herzog di Saul Bellow a L’homme revolté di Albert Camus, ma anche dei libri fotografici con le foto di nudo, di autori che allora non avevo mai sentito nominare come Terry Richardson e Nan Goldin. Mi venne la bizzarra idea che avrei potuto farmi una sega; ero al sicuro, non avevo capito se Carla Benedetti si fosse portata dietro un altro mazzo di chiavi ma, uscendo, m’aveva detto di chiudermi dentro col chiavistello. Tuttavia ero troppo stanco anche per concentrarmi sul mio pisello, e sprofondai sul divano senza nemmeno farmi una doccia. Quando mi svegliai erano le cinque e fuori si era rannuvolato. Mi lavai velocissimo, utilizzando una goccia di tutti i prodotti per la pelle che erano in bell’ordine su una mensola. Sapevo di mango. Ripensai all’ipotesi di farmi una sega, ma non lo feci, ero intimidito dalla serietà della casa, accanto alla tazza del bagno c’era una plaquette di poesie di Mandel’štam. Anzi, ancora nudo, e col pisello in semierezione, ne lessi un paio. Una s’intitolava In cortile mi lavavo e diceva:

Mi lavavo all’aperto ch’era notte.

Di grezze stelle ardeva il firmamento.

Il loro raggio è sale sull’accetta.

La botte colma, orli rasi, ghiaccia e si rapprende.

Mi sembrò un segno, quella casa mi voleva accogliere. Ero nella Grande Mela da sole dieci ore e già mi sentivo un cittadino di quella città. Asciugamani profumati, tappeti su ogni porzione di pavimento. Andai in cucina attento a non sgocciolare, aprii il frigo e bevvi un lungo sorso di latte dalla bottiglia di plastica come avevo visto fare nei Robinson e in Casa Keaton. Mi vestii con il mio completo di lino anche se era sgualcito dal viaggio, mi rimisi le valigie al collo, e andai filato all’università, zompettando sui marciapiedi, deciso a fare jogging il giorno dopo insieme ai tizi che ora vedevo affannarsi sulle salite con le cuffie nascoste dai cappucci.

Carla Benedetti non era in stanza. Le mandai un sms e lei mi rispose di raggiungerla alla caffetteria dell’università. Ci misi un quarto d’ora a trovarla: più che una caffetteria sembrava un ristorante norvegese; lei mi indicò la fila, poi avrebbe pagato con dei ticket che aveva. Mi riempii il vassoio di quello che era avanzato del pranzo, carne in ogni forma, presi due cheeseburger, e un altro paio di wurstel, con una collina di patate al forno, più due grandi pezzi di torta.

Le dissi che quest’università, che questa città, questa caffetteria, era tutto splendido, che avevo letto le poesie di Mandel’štam, speravo, dissi, di non essere stato invadente, gliene recitai un paio di versi a memoria, un poeta che non conoscevo, dissi, e mentii dicendo che avevo provato a sentire da una cabina i miei amici da cui dovevo andare a stare ma non mi avevano risposto, la mia solita sfortuna. Carla considerò che ormai erano le sette passate, e che non c’era nessun problema a ospitarmi una notte. Come avevo visto, c’era un divano letto in salotto, avrei potuto aprire quello.

La sera, nella terrazza, ci mettemmo a discutere di letteratura e politica. Aveva scaldato nel forno a microonde delle frittelle che aveva fatto lei il giorno prima e aveva apparecchiato una lunga tovaglia con mille salse dolci e salate. Non avevo molte idee, ma le difendevo con sfrontatezza. Al terzo bicchierino di Jameson, mi agitavo, come avevo visto fare nei film americani, per convincere Carla Benedetti che i comunicati delle Brigate Rosse fossero tra i documenti più importanti della letteratura italiana del Novecento e sarebbero dovuti comparire nelle antologie. Lei sorrideva, credeva fossi un provocatore, e io ero compiaciuto di sembrarlo; mi studiava con interesse, soprattutto quando le parlavo dei giovani, di quello che facevano i giovani in Italia, di quali fossero le abitudini dei giovani. Facevo attenzione a non mangiare a bocca aperta, e la inondavo di complimenti sulle frittelle, ingurgitandole come fossero patatine, e sostenendo che le abitudini dei ventenni nei prossimi anni sarebbero molto cambiate: «Siamo la prima generazione di teledipendenti. Tieni conto che la prima sega me la sono fatta su Supervicki». «Chi è Supervicki?», mi chiedeva imbarazzata. «Un telefilm». Prendeva appunti mentali, anche quando le raccontai la trama del romanzo che volevo scrivere, che di fatto nella mia testa non era altro che la sbobinatura di una storia andata molto male con una ragazza liceale di nome Margherita che mi ero rimorchiato seguendola una volta sull’autobus. «È una ragazza di Corviale, per un mese sono andato a cercarla, al palazzone, con la scusa di fare un reportage sul disagio infantile».

Mi misi al letto di nuovo sbronzo e felice di tutte le frittelle che avevo potuto mangiare, con un libro di poesie di un altro poeta che non avevo mai sentito, Derek Walcott, sotto il cuscino, attento a non sbavarci sopra. La mattina alle sei avevo già gli occhi sbarrati e un esercito di scalpellini al lavoro nella mia testa. Andai al bagno velocemente, cercai di vomitare senza riuscirci, provai a cacare ma non riuscii neanche in quello, e così mi sedetti sulla tazza del cesso e finalmente mi feci una sega: dovevo espellere qualcosa dal mio corpo.

Poi mi vestii alla bell’e meglio, sistemai il letto riducendolo a divano, scrissi un biglietto per Carla Benedetti in cui le dicevo che sarei tornato a breve, e uscii nell’alba newyorchese. Faceva addirittura freddo, il vento dell’oceano riusciva a risalire la città fino alla Centodiciottesima dov’eravamo noi. Mi resi conto, con un semplice giro dell’isolato, che avevo sempre vissuto nel culo più profondo della provincia; qui alle sei e mezza di mattina i negozi erano aperti, i camioncini scaricavano la merce, e io dovevo stare attento a evitare certi uomini ben vestiti che mi tagliavano il passo in bicicletta. Mi allontanai risalendo in direzione del Bronx, fino a infilarmi in una bakery, dove ordinai un caffè espresso e mi rifilarono una broda. Chiesi da portare via quattro enormi fette di torta tutte diverse: una sacher, una alla crema, una crostata, una cheesecake. Ritornai all’appartamento nel giro di poco; mi ero preso le chiavi. Carla si doveva essere appena svegliata, il bagno era occupato, e si sentiva il rumore della doccia. Scovai due tovagliette uguali da un cassetto, e misi a fare un caffè con la moca. Appena fuori dal bagno, fece un balzello, ma poi mi sorrise. «Mi ero dimenticata che eri qui». Si vestì e facemmo colazione insieme.

Appena vide le torte, mi disse che le avevo tirato un brutto colpo; era a dieta ma non avrebbe resistito. Se ne mangiò per intero tre su quattro, lasciandomi la fetta di cheesecake con la scusa che era troppo burrosa. «Orgasmiche», mi disse, «dove le hai prese?» Feci un sorriso largo, non glielo rivelai; e questo mi valse un’ora dopo un saluto elusivo: «Se non riesci a arrangiarti anche per oggi, puoi stare qui un altro giorno. A me non dai fastidio».

La scena delle torte si ripeté anche le mattine successive. Carla Benedetti si svegliava tardi, io avevo già rifatto il divanoletto, ero sgattaiolato fuori di casa, ero corso alla bakery e avevo comprato per colazione dei dolciumi ogni volta differenti: babà, meringhe, crostate, biscotti alla cioccolata. Dopo i primi due, tre giorni smise persino di dirmi che se volevo potevo rimanere, e cominciò solo a comunicarmi come aveva organizzato la sua giornata. «Scusami, stasera resto a dormire fuori», mi disse una sera, spiegandomi poi che fuori si chiamava Jarek, era un professore di semiotica polacco, un allievo di Derrida, che lei conosceva da tempo ma che viveva a New York da un anno e con cui lei aveva una relazione da qualche mese. «Sono contento», dissi: e diventai il suo confidente.

La mattina lei rientrava per colazione, vedeva i croissant alla marmellata sul tavolo, scuoteva la testa rimproverandomi che la viziavo, e poi si sfogava. Jarek aveva una moglie a Danzica e un’amante a Parigi.

«Ma a te piace?», dicevo io.

«Credo di sì».

«Sei reticente con me oppure con te stessa?» «Non è nemmeno una relazione».

«Questo sta a te deciderlo», le rispondevo.

«Forse hai ragione. Che fai, vieni a studiare in biblioteca?» «Forse resto un po’ a leggere a casa. Se non ti dispiace». Facevo fatica a risponderle a tono: quando Carla Benedetti

passava la serata da Jarek, io decidevo di andare, come si può dire, a vivermi le luci della città. Il che essenzialmente significava ciondolare a Times Square e incontrare il paio di contatti che mi aveva lasciato Melina: una tizia chiamata Lavinia e il suo tipo (di cui adesso non ricordo il nome, ma che allora nella mia testa avevo battezzato con un jingle: «È il Gatto Fatto che vigila sul tetto… il Gatto Fatto guarda tutti con sospetto…»), per rimanere con loro e qualche loro amico a chiacchierare di progetti, e «buttare giù qualche sostanzina», come dicevo allora. Lavinia e Gatto Fatto frequentavano una scuola cinematografica autogestita, che avevano chiamato Waiting for Godard, in un grosso garage al Bronx, messa su da una serie di fuoriusciti dalle varie scuole di cinema prestigiose e costose di New York – le «scuole succhiasoldi» le chiamavano loro. Era un posto abbastanza squallido, con vari fondali, su tutte le pareti metà dello spazio occupato da una specie di montagna di vecchi apparecchi, bobine, computer d’antan. Per comprarsi l’attrezzatura avevano fatto un po’ di tutto, pony-express, camerieri, baristi, window-cleaner, ma poi per sbrigarsi a raccattare denaro avevano cominciato a spingere robe varie (ketamina e mdma soprattutto, lasciando una cosa che chiamavano palletta al consumo personale); anche se – in quelle due settimane di frequentazione – mi confessarono che l’estate appena passata era stata un periodo tremendo, e che per comprarsi la roba avevano dovuto invece vendere le telecamere. Loro parlavano moltissimo. Io aspettavo che avessero finito per farci insieme.

«Abbiamo un problema, è vero, è vero, ma anche abbiamo una soluzione. Sai cosa, sai che ho fatto l’ultima settimana?»

«A parte provare a farti un anilingus da solo?»

«Leggo. M’informo. Cerco idee. Leggo tutto. Il vocabolario e l’oroscopo, libri sacri».

«Con libri sacri intendi il kamasutra per impotenti?… Vuoi sucarmi una sura?»

«Ho letto su Time Out che sulla Novantaduesima c’è il barbiere dove si va a fare i capelli Jim Jarmusch».

«E quindi? Con la tua faccia lardosa, se ti fai i capelli come Jarmusch sembri un uovo di Pasqua sciolto».

«Dico solo perché dovremmo metterci lì a turno, e quando entra, entrare anche noi, e chiacchierarci. No? Gli chiediamo di fare un film con noi. Tipo, gli diciamo che noi siamo i suoi stranger than paradise vent’anni dopo. Lo invitiamo a tenere una lezione con noi».

«Jarmusch? Ma Jarmusch ormai si è venduto a Hollywood». «Tu che ne dici?», mi chiedevano.

Io facevo sempre di sì con la testa, dispiaciuto, amareggiato,

che le cose non andavano come loro avrebbero voluto. Lavinia spesso aveva degli attacchi di pianto. Non avevo questa confidenza con le sostanze, ma avevo pensato che cavolo una vacanza è una vacanza, e se non mi facevo a New York, dove allora? Non so se qualche porta della percezione si era aperta, ma avevo intuito che ci fosse sicuramente un karma negativo che doveva aver messo radici al Waiting for Godard. Comunque quando stavo con loro ero sempre praticamente sbronzo o fatto: fatto di questa roba chiamata palletta, che era una strana resina giallognola che squagliavamo e ci fumavamo con una pipa, mentre Lavinia tentava di suonare dei pezzi dei Sonic Youth con una pianola Bontempi. Fatto a tal punto che m’imponevo di tornare a piedi all’appartamento di Carla Benedetti, anche se ci potevo impiegare tre o quattro ore. Finché il fumo che usciva dai tombini non smetteva di essere il fuoco che usciva dalla bocca dei draghi che abitavano le fogne di New York. A casa rimanevo almeno mezz’ora sulla tazza del cesso: provavo a vomitare per smaltire la botta, o almeno a cacare, ma forse per il fatto che mangiavo praticamente solo hot-dog a un dollaro, la mia pancia era un unico blocco.

Dopo una settimana, arrivò alla spicciolata anche la delegazione di scrittori. Valeria Parrella con una sua specie di fidanzato, Tiziano Scarpa, Antonio Pascale con la moglie, e Niccolò Ammaniti che si accompagnava con una ragazza bionda che non sapevo chi fosse e poi scoprii che era una traduttrice dall’italiano all’inglese, e un altro paio che allora non avevo mai sentito nominare: Andrea Bajani e Paolo Nori, e un tale che mi stette subito abbastanza simpatico, Tommaso Pincio. Al seguito della truppa era venuto anche Paolo Repetti, l’editor di Stile Libero, che non si ricordava assolutamente di me e che trovandomi lì mi trattò con meno sufficienza della volta di Roma. La Columbia aveva dato a ognuno di noi un rimborso forfettario per tre giorni di accomodation e aveva suggerito una serie di bed & breakfast quasi tutti dalle parti di Brooklyn. Ammaniti e la bionda si erano accampati da un amico di lui, il resto aveva preso una serie di stanze in due b&b vicini. Eravamo gli italiani in vacanza; eravamo liberi da impegni, dovevamo solo aspettare la presentazione ufficiale dell’antologia e la piccola festa che ci sarebbe stata la sera stessa a casa di Carla Benedetti. Insieme a un paio di colleghi della Columbia, gli italianisti erano riusciti a estendere l’invito per il party anche a una serie di scrittori newyorchesi giovani, ossia under 40, i nostri gemelli d’oltreoceano. Autori che per me erano del tutto sconosciuti, ma che quando erano stati nominati a cena avevano destato molta attenzione nei miei compagni di antologia. Sarebbe venuto, pareva, Dave Eggers che aveva appena pubblicato il suo esordio di successo; sarebbe venuto, pareva, David Foster Wallace, che era a New York per una specie di borsa di studio e che, mi disse Carla Benedetti, era già una celebrità per gli studenti di letteratura; sarebbe venuta la tipa con cui se la faceva Eggers, Vendela Vida, anche lei scrittrice; un’altra tizia che da quello che avevo potuto capire su internet era anche lei gnocca, Heidi Julavits; un altro tipo che Andrea Bajani a tavola aveva detto che era molto bravo, Jeffrey Eugenides, le sue Vergini suicide, insisteva, erano un libro che avremmo dovuto tutti leggere; e poi c’erano un’altra serie di forse, Nathan Englander, Jonathan Lethem e anche Jonathan Franzen (che non aveva ancora pubblicato Le correzioni e il cui nome allora non evocava niente a nessuno tranne a Pincio che disse: «Ho capito, sì, il bacchettone del Midwest»).

Ero a New York da così poco e già mi ero ambientato; è vero che frequentavo soltanto italiani: ero in vacanza, mi dicevo, perché dovevo sforzarmi di applicarmi con la lingua? Telefonai a mio padre e mia madre un paio di volte, la seconda per chiedergli un favore. Gli raccontai di questa festa mirabolante che doveva seguire la presentazione dell’antologia e gli spiegai che effettivamente non avevo con me nessun tipo di vestito adatto e che forse sarebbe stato utile, come investimento nella cultura («genere d’investimenti che voi due avete sempre detto di incoraggiare, no?»), che mi comprassi un completo nuovo, magari di lino, semplice, che poi mi sarebbe rimasto. Ci capimmo, e mio padre mi fece un bonifico di millecinquecento dollari con Money Transfer. Invece di un abito nuovo, mi presi un suit d’annata, violaceo, col collettone largo e i fianchi stretti ma di due taglie in più.

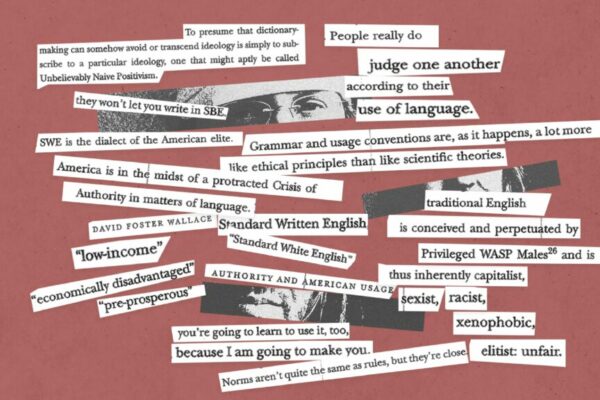

Il giorno prima della presentazione decisi di restare pulito. Riempii giusto di mosto e liquore all’acero i waffel della colazione, mi feci un paio di cannette da solo, e aiutai Carla Benedetti a preparare la casa. Portammo un altro tavolo per il terrazzo su dalla cantina, ordinammo i portacandele lungo la ringhiera, sostituimmo anche le tende del salotto che erano rovinate alla base a causa dei graffi di un qualche gatto che aveva abitato la casa in qualche fellowship precedente. Alle quattro e mezza, io con la pancia prominente nel mio completo anni Settanta e Carla in una mise blu navy, eravamo all’università, per approntare l’accoglienza anche lì. Mezz’ora prima dell’incontro la sala era già strapiena, avevano collocato uno schermo per chi voleva assistere da fuori. Io avvertivo un senso di nausea e un dolore leggero all’addome, ma pensavo fosse l’emozione della prima volta. A presentare l’antologia Carla aveva voluto che ci fossero insieme ai colleghi italianisti due scrittori giovani, Rick Moody e Heidi Julavits. Avevano letto l’antologia con scrupolo, scoprii, e tirarono fuori una serie di osservazioni argute a cui eravamo chiamati a rispondere. Tre minuti per uno concessi a noi scrittori, che io sfruttai per un discorsetto tutto filato (gli americani avevano le cuffie con la traduzione simultanea) che mi ero preparato e che finiva in questo modo: «Sono nato nel 1975», dissi, «anno in cui in Italia la media dei figli per coppia si abbassò drasticamente da 2 a 1,2. Penso di far parte dell’ultima generazione che forse procreerà qualcosa in Italia. Non so se avrò figli, sicuramente non avrò nipoti. Questi racconti sono l’unica mia eredità. Per questo voglio testimoniare cosa vuol dire vivere oggi in un paese di merda. Merda, esatto. Shit. Questo diventerà l’Italia. Una merda, dal punto di vista politico, artistico, sociale. Nel mio racconto ho voluto fictionize il meno possibile. Volevo che chi lo leggesse avesse a che fare con la realtà della vita nuda e pura. The reality. Cosa mangiamo, quanto dormiamo, quanta merda facciamo noi che siamo in Italia. Ho preso spunto da un grande pittore del Settecento, Pontormo, che scrisse un diario dettagliato della sua vita, che era fatta di bisogni corporali e di grandi incontri. Oggi a noi sono rimasti solo i bisogni corporali».

Mi ero emozionato. Il microfono gracchiava. Ma mi conquistai gli applausi del pubblico. Gli scrittori americani alla fine dell’incontro mi si avvicinarono: un tizio che somigliava a Jerry Lewis si presentò, «Hi, my name is Jonathan Lethem», e mi disse che gli era molto piaciuta la mia veemenza. Riuscimmo a malapena a capirci per colpa del mio inglese, ma io gli dissi molti thanks, gli chiesi se poteva scrivermi un nome di un autore che aveva citato ma lui fraintese e mi lasciò una sua mail, e gli dissi che ci saremmo visti later at the party. Anche Carla aveva apprezzato: mi venne incontrò e mi abbracciò, io la ringraziai a mia volta, ma storsi la bocca però, perché mi stavo sentendo male. Avevo bisogno di stendermi, o meglio avevo bisogno di sedermi su un cesso e passarci almeno cinque minuti. Carla mi consigliò di andare a casa, tanto la combriccola si sarebbe avviata con comodo; mi mise in mano le chiavi, dicendo: «Sai una cosetta stupida? Pontormo è nato alla fine del Quattrocento».

«Cavolo, l’agitazione», sorrisi, e scappai verso casa.

«Se puoi metti via lo stendino, sennò lo faccio io quando torno».

Arrivai che zoppicavo per il dolore all’addome. Era più di una settimana che non cacavo, mi ero sfondato di così tante cose, md, coca, ketamina, fumo, e soprattutto quella palletta; ero stato così soddisfatto e sballato che era come se mi fossi dimenticato di avere un buco del culo.

Nel salotto con il profumo di pot-pourri, mi accolse lo striscione con scritto in italiano Benvenuti che avevamo preparato con Carla. Corsi in bagno. Il freddo dell’asse della tazza sul retro delle cosce produsse già una sensazione magnifica. Pensai agli applausi che avevo appena guadagnato, al mio ritorno in Italia, sarei dovuto andare da quelli di Stile Libero, mi avrebbero accolto a braccia aperte, oppure potevo godermela un po’, mi avrebbero cercato loro, avevo voglia di una bella canna; intanto cercavo di espellere uno stronzo enorme che doveva essere la sintesi di almeno venti hot-dog che avevo ingurgitato negli ultimi giorni, un affare talmente grande che mi dovetti reggere con i gomiti sulle ginocchia per spingere in modo che uscisse, e solo quando fu fuori del tutto ripiombai sulla tazza, espirando. Un parto meraviglioso.

Ci misi un minuto ad alzarmi; lasciai che il piacere dalle lombari si fosse diffuso per tutta la schiena. Guardai lo stronzo, e fui stupefatto che un colosso del genere fino a cinque minuti prima avesse abitato nel mio corpo. Solo a quel punto sentii una punta di inquietudine. Tirai lo sciacquone, e com’era prevedibile lo stronzo non si mosse: un ponte stabile tra i due lati della tazza. Presi lo spazzolone e cercai di spezzarlo; si piegò soltanto, come un ponte tibetano, ma riuscii almeno a mandarlo giù. Ritirai lo sciacquone, e l’acqua risalì fino al bordo. Provai con lo spazzolone a frantumarlo. Tirai ancora lo sciacquone ma ottenni soltanto che l’acqua, diventata tutta marrone, debordasse leggermente. Presi della carta igienica per pulire la melma in terra e la buttai nel water, pensando che forse proprio la carta sarebbe riuscita a fare pressione sul cacone. Aspettai che la vaschetta dello scarico si riempisse di nuovo e premetti il pulsante. Venne su un’onda di merda e pappa cartacea, che al contrario di prima si fermò all’altezza del bordo senza riscendere, nemmeno pianissimo.

Cominciai ad andare nel panico. Carla Benedetti mi aveva detto che aveva dato appuntamento a tutti alle otto e mezzo. l’orologetto digitale della lavatrice diceva che erano le otto e dodici. Mi tirai su i pantaloni e uscii dal bagno, smaniando per un’idea: mi serviva un bastone, non troppo lungo, flessibile ma non morbido, preferibilmente appuntito. Andai nello sgabuzzino, sepolto tra due materassi c’era uno stipo con una serie di scope, i cui manici anche svitati non potevano però fare al mio caso: troppo lunghi, troppo rigidi. In cucina, nei cassetti? Potevo prendere il mattarello o il ramaiolo per sturare il cesso? E comunque non erano pieghevoli, non sarebbero entrati nel sifone. Avevo bisogno d’aria. Respirare e restare lucido. La prima cosa da fare era chiudere con la chiave e il chiavistello l’ingresso di casa. Lo feci, tirai la porta per sicurezza. Un quarto d’ora di tempo: non potevo usarlo male. Sul balcone Carla aveva lasciato lo stendino. Potevo togliere i panni e tagliare con delle tronchesi uno dei fili. Raccolsi i panni ancora bagnati in un grande mucchio e li gettai sul letto di Carla. Dove potevano essere delle tronchesi? Mentre le cercavo nell’armadio del balcone, vidi che c’era anche un tubo arrotolato. Lo sfilai. Aveva senso provare a tagliarne un pezzo? Mi portai il tubo intero in bagno, e capii come poterlo attaccare al rubinetto centrale sotto il lavandino, per provare a indirizzare il getto nel buco del water. Incastrai il tubo al rubinetto nella parete e con una mano lo tenni stretto, mentre – tenendomi in equilibrio sul tappetino davanti alla tazza – cercavo di puntare l’altra estremità del tubo sul buco del water. Ma quando aprii il rubinetto – forse perché non era stretto bene, forse perché la pressione aveva fatto zompare l’incastro – il tubò si sfilò, tirandosi appresso un pezzo di guarnizione del rubinetto e schizzando l’acqua da tutte le parti. Avevo semiallagato il pavimento del bagno. Andai nella stanza di Carla, presi dei grandi teli da mare dall’armadio e li stesi sul pavimento del bagno. Provai a spazzare via un po’ d’acqua e li strizzai un paio di volte nella doccia. Per terra era ancora tutto bagnato e avevo lasciato impronte fangose anche fuori dal bagno; e il cesso era ancora otturato. Buttai gli asciugamani zuppi nella doccia. Uscii dal bagno e respirai, l’orologio della cucina faceva le otto e mezza. Il letto di Carla era ingombro dei panni bagnati, non avrei fatto in tempo a stenderli. Aprii il suo armadio a muro per ficcarceli dentro alla bell’e meglio, cercando di non fracicarle i vestiti. E mi venne un’idea. Tolsi un tailleur da una stampella di ferro, quelle da tintoria, e con la stampella andai in bagno: allungai il fil di ferro, lo piegai tentando di farne una specie di lungo uncino, e poi presi a ravanare nella pappa in fondo al water.

Sentii suonare alla porta. Rimasi impietrito. Anestetizzato. Chiusi la porta del bagno. E poi recitai una specie di rito di scaramanzia a fior di labbra: Dai, sturati. Ti prego, sturati. Acqua, porta via tutto. Suonarono di nuovo. Chiusi gli occhi e tirai lo sciacquone. Quando li riaprii, era ancora tutto lì. Una bolla di liquami e carta, immobile come se fosse solida. L’acqua era salita fino al bordo, ora era stagnante. Bollicine troppo piccole stavano a dire che non sarebbe arrivato nessun gorgo a breve, tutto sarebbe defluito troppo lentamente.

Abbassai il coperchio del water, uscii, chiusi il bagno, suonarono ancora, mi squillava anche il telefono, buttai il lungo filo di ferro sotto il letto e andai ad aprire: «Perdonami», dissi a Carla. «Mi ero addormentato». Avevo le suole delle scarpe bagnate, sperai che non se ne accorgesse. Realizzai che avevo lasciato la pompa attaccata al rubinetto in bagno. Nel momento in cui vidi il gruppo degli scrittori entrare in casa, in coda a Carla Benedetti, nella mente misi a fuoco un’apparizione. Avrei potuto dissolvermi, raccattare il portafogli e i documenti, senza salutare Carla né nessun altro, fuggire da Lavinia e da Gatto Fatto. Forse in fondo mi volevano bene, e io a loro. Ma Lethem mi prese sotto braccio, facendomi l’occhiolino, e presentandomi due ragazzoni alti e l’altro tipo che somigliava a Ricky Cunningham di Happy Days: «Jonathan Franzen, David Foster Wallace and Rick Moody». Sorrisi molto a tutti e tre, un po’ imbarazzato, e mi proposi subito come ospite della casa: «Do you want wine?», dissi agli scrittori, ma solo Franzen assentì. «A Coke?»

Passeggiai per il salotto, sul pavimento si sentiva uno strato scivoloso, e anche le mie scarpe da ginnastica facevano ciac ciac, raccolsi le giacche, man mano che arrivano anche i miei colleghi italiani. La traduttrice e Niccolò Ammaniti sembravano già ubriachi. Mi misi a chiacchierare con Paolo Nori sul balcone. Mi disse che gli sembravano come i personaggi delle Anime morte, io immaginai che si riferisse al colorito giallastro dei convitati scrittori. Carla Benedetti intanto mi fece un cenno dalla cucina. Superai un paio di scrittrici i cui volti avevo visto forse su qualche rivista in bagno. Mi voleva parlare all’orecchio. Sentii spalancarsi l’inferno sotto i miei piedi.

«Cos’è successo in bagno?», mi disse.

«Te lo stavo per dire, ma mi dai un attimo solo?»

Aveva gli occhi di fuoco. Le labbra tremanti.

«Scusa un attimo solo», sillabai, con la gola secca. Sgusciai velocemente verso lo stanzino dove tenevo il mio zaino. Nello zaino avevo ancora una fialetta di md, me la ingollai, cercando con la lingua un qualunque sapore di salvezza. Poi tornai da Carla. «Scusami», dissi, «dicevi, sì. È vero, ma te lo stavo dicendo».

Mi afferrò per il polso, e lanciando sorrisi acuminati nell’aria del salotto, mi portò in bagno. Alzò il coperchio del water, e mi lasciò a guardare. Io solo, davanti alla mia creatura. Dissi: «Va bene, hai ragione, ci penso io, dammi due minuti».

«Hai dieci minuti di orologio», disse, «fai quello che devi fare». E mi lasciò solo. Mi poggiai sul water. Ero estenuato. Mi guardai in giro. Ero nella chiglia di una nave di schiavi deportati. La finestra che avevo lasciato aperta per cambiare aria era stretta e oblunga: non ci sarei mai passato. Provai a tirare ancora lo sciacquone, con un gesto di lacerata speranza. L’acqua ribollì, come al solito. Una palude.

Uscii dal bagno con una rivista in mano, non sentivo la mia pelle, forse stavo sorridendo, forse avevo un’espressione di terrore, l’md stava cominciando a fare effetto. Il salotto ora era più morbido, le persone cominciavano a distanziarsi, le clip sul soffitto emanavano una luce mielosa. Riandai nella stanza di Carla Benedetti; circospetto, mi chinai sotto il letto, ripresi la stampella ridotta a fil di ferro. La piegai in quattro, e me la infilai nella rivista. Ripercorsi il corridoio, salutai Andrea Bajani che stava parlando con quella che mi sembrava essere Vendela Vida, salutai con un cenno degli occhi Jeffrey Eugenides, che mi parve stesse ora schiudendo verso di me un sorriso al ralenti, femmineo, angelico. Mi sarebbe quasi venuto di baciarlo, il mio primo bacio omosessuale: credo fosse giunto il momento, forse nella congerie degli eventi nefasti dell’ultima ora mi si stava aprendo un varco verso una possibilità di conoscenza del mondo che ancora non avevo esplorato.

La porta del bagno era chiusa. Qualcuno ci si era infilato nel minuto scarso che mi era servito per recuperare il filo di ferro. O forse non mi ero reso conto: quanto tempo era passato? Ero stato nella stanza venti minuti e non me ne ero accorto? Bussai. Mi voltai verso il resto dei convitati. Incrociai il volto di Carla Benedetti. Era agghiacciata. Le sue narici parevano allungarsi e buttare fuori un respiro rumoroso che arrivava tonante fino ai miei timpani. Bussai di nuovo, più forte. Da dietro la porta del bagno sentii la voce sorda di un uomo che diceva qualcosa che poteva essere just a moment. Mi girai verso gli altri scrittori nel salotto. Chi mancava? Scarpa era lì, Eggers era arrivato? Sì. Eccolo sul terrazzo. Franzen stava ficcandosi in bocca dei vol-au-vent, li ingollava come fossero marron-glacé. Ora mi sembrava un gigante, flessuoso, atavico. Moody era lì con lui, con la sua faccia da ragazzino. Un padre e un figlio.

Finché la porta si aprì. E vidi questa scena.

Un omone, più simile a un orso che a un uomo, mi venne incontro. I found it in the loo, disse, e mi superò lasciandosi la porta alle spalle. Portava in mano come un cuore appena estratto da un’operazione una specie di palla di carta igienica, dentro la quale, non era difficile capire, c’era la mia merda. David Foster Wallace si allontanò velocemente verso la cucina. I had it, disse, l’angelo vendicatore. Tenendo la palla lontano da sé come si fa con i corpi radioattivi, si accostò a Carla Benedetti che appoggiata, elettrica, al bancone lungo della cucina, fissava me oltre la figura di Wallace. Lei fece un sì imbarazzato con la testa.

Carla era un drago. Wallace un cavaliere. E proprio lì, in quel momento, io capii che sarei diventato uno scrittore, che la mia patria era la letteratura, e il mio paradiso o il mio inferno sarebbe stato popolato solo di Flaubert e Balzac, London e Hemingway. Carla Benedetti si chinò sotto l’acquaio ed estrasse un paio di buste di plastica nera che porse a Wallace. Lui ne prese una e ci ficcò la palla di carta igienica. Tirò il filo sopra e strinse la busta come un cappio. I pantaloni mi si appiccicavano alle gambe, come degli elastici prensili sotto le ginocchia. Sarei diventato uno scrittore, avrei scritto libri, questa stanza era la mia Damasco, tutte le facce nel salotto erano rivolte verso di me, sorridevano e mi dicevano Tu, Tu. E io sentivo dentro di me che quel Tu montava, si allargava, volava nel tempo, diventava una voce collettiva. Tu. Sappiamo chi sei. Tu. Ce la farai. Sarai il migliore di noi. Sarai l’unico. Ora io avevo un unico dovere. Fare memoria di quest’istante. Il primo boccone d’eterno che avevo provato nel mio transito terrestre. Il pavimento cominciò a fluttuare. Dovevo ricordarmi questo luogo e questa data. Vidi l’angelo vendicatore David Foster Wallace che discuteva con Carla Benedetti, e poi mi guardava. I suoi occhi mi colpirono come un’investitura che veniva da lontano. Uno sguardo impietoso e diretto. Una spada che mi trapassò da parte a parte. Come se fossi io il prescelto. Tu, dicevano quegli occhi. Poi si diresse verso la porta di casa con la busta sempre discosta dal corpo. Avrei conquistato il mondo. Io. Quando si aprì la porta sentii provenire da fuori una brezza meravigliosa. Eravamo in America. Avevo poco più che vent’anni. Ero a New York. E potevo chiamare per nome il futuro.