Nella letteratura tecnologica degli ultimi anni, un genere che sta vivendo una seconda giovinezza anche grazie all’irresistibile combinato di titolistica presciente e linguaggi grafici radicali, è sempre più frequente imbattersi in neologismi ed esperimenti lessicologici costruiti nel tentativo di catturare e spiegare le nuove forme di lavoro nell’era delle piattaforme digitali. Digital labor, platform work, networked labor, hyper-employment, crowdwork, not-quite-labor, ghost work: queste, e altre espressioni simili, non sono altro che variazioni sullo stesso tema, che ci dice che l’Intelligenza Artificiale non ci sta davvero rubando il lavoro, ma lo sta trasformando profondamente, soprattutto in termini qualitativi. E questo potrebbe essere ancora peggio.

Il mito della morte del lavoro umano per mano delle macchine ha radici profonde, ma oggi sempre più autori e autrici ci raccontano una storia diversa, in cui l’automazione non è una forza inarrestabile del progresso tecnologico, ma uno strumento retorico, una farsa, un paradosso capace di imbrigliare il lavoro umano e trasformarlo in qualcosa di diverso. Lo spiegano bene l’antropologa Mary L. Gray e il computational social scientist Siddhart Suri nel loro libro Ghost Work, un saggio che approfondisce il legame tra la comparsa delle piattaforme di microlavoro (come Mechanical Turk di Amazon e Universal Human Relevance System di Microsoft) e la nascita di una classe di lavoratrici e lavoratori fantasma impiegati nello svolgimento di microtask come il training o l’impersonification di sistemi di Intelligenza Artificiale.

Come sottolineano Gray e Suri, mentre è innegabile che il numero di robot (dalle macchine industriali alle stringhe di codice) sia in aumento negli ambienti lavorativi, la maggior parte dei lavori “automatizzati” richiede ancora la disponibilità degli esseri umani, non solo per allenare le macchine, ma anche per correggere e perfezionare i processi automatizzati quando si bloccano, si rompono o si scontrano con i limiti delle loro capacità. Questa necessità di una disponibilità costante del lavoro umano a sostegno delle macchine, dipende da quello che Gray e Suri chiamano il paradosso dell’ultimo miglio dell’automazione, una condizione per la quale ogni volta che l’IA viene efficacemente allenata per raggiungere un obiettivo ed eseguire un compito in autonomia, il traguardo dell’automazione si sposta un po’ più in là, riproducendo la necessità di usare il lavoro umano per ulteriori training. L’ultimo miglio che ci separa dall’automazione, e che risiede nello scarto tra le competenze della macchina e quelle umane, non viene mai percorso, ma continua ad allontanarsi alimentando un circolo vizioso in cui il desiderio di eliminare il lavoro degli esseri umani continua a produrre nuovi compiti per quest’ultimi. Ci saranno sempre mansioni che non potranno essere automatizzate, in quanto necessarie per realizzare l’automazione stessa. Nell’era del soluzionismo tecnologico, alimentata dalla convinzione che ogni problema della vita umana possa essere risolto attraverso l’invenzione di un’app, il paradosso si fa ancora più problematico, perché partecipa alla realizzazione e alla promozione di prodotti e servizi che promettono performance automatizzate che in realtà non esistono. Nascosti dietro le interfacce all’avanguardia, continuano a esserci gli esseri umani.

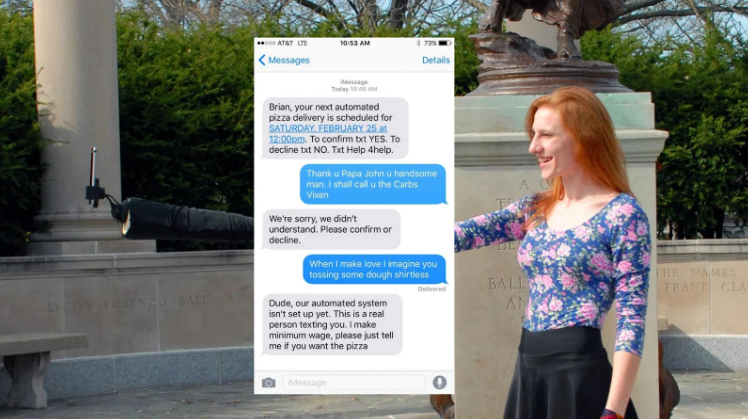

È quella che il curatore e accademico Domenico Quaranta definisce artificial artificial intelligence in Hyper-employment – Post work, Online Labour and Automation, un libro collettaneo connesso a un progetto espositivo, entrambi prodotti da Aksioma, in cui opere e riflessioni di artistə e teoricə indagano le forme contraddittore del lavoro digitale. Il termine hyper-employment, inizialmente coniato dal teorico dei media Ian Bogost nel 2013 per descrivere la condizione di costante lavoro di ogni utente con lo smartphone, si apre alle nuove interpretazioni ed esperienze dell’esternalizzazione e parcellizzazione degli impieghi tramite le piattaforme di lavoro digitale. La video-installazione Technologies of Care dell’artista Elisa Giardina Papa, ad esempio, indaga l’alienazione del care working online, ovvero di un bacino sempre più ampio di lavoratori e, soprattutto, lavoratrici nel settore complesso e precario della cura e dell’affetto, che va dall’amicizia e l’amore a noleggio alle diffuse pratiche di ASMR: «[…] when I was exchanging texts with my invisible boyfriend, I was actually connecting with approximately 600 writers (micro-task workers) who would interchangeably partner with my account to enable the fantasy of this tireless companion and love-giver […]».

Un’altra opera particolarmente interessante è quella dell’artista Sebastian Schmieg, I Will Say Whatever You Want In Front Of A Pizza, un video-loop che sfrutta la tecnologia di un servizio di slideshow per raccontare il digital labor come un’esperienza che trasforma l’uomo in estensione del software, ribaltando il luogo comune che vorrebbe la dinamica invertita. Il video racconta l’esperienza di un cloud worker qualunque: dal camuffamento in chatbot per l’ordinazione di pizze online al tagging di oggetti per MTurk e la creazione di loghi su Fiverr, lavori eseguiti nell’anonimato, regolati da algoritmi ciechi a imprevisti e orari lavorativi, senza possibilità di realizzare forme socializzazione e sindacalizzazione dal basso.

Automazione e lavoro: il funzionamento delle piattaforme di microlavoro si basa sul rimpiazzo di rapporti lavorativi stabili con prestazioni commerciali istantanee, a chiamata, collocate fuori dal perimetro del diritto del lavoro.

La piattaforma per eccellenza di microlavoro fantasma a servizio dell’automazione, è sicuramente Amazon Mechanical Turk. Fondata nel 2005, evocando il nome dell’imbattibile automa giocatore di scacchi costruito da Von Kempelen, che poi si rivelò essere un bluff comandato da un essere umano, la piattaforma della società di Seattle nasce per delegare a un bacino di lavoratori umani, connesso principalmente da Stati Uniti e India, un’ampia gamma di micromansioni (definite Human Intelligence Task) a sostegno dell’automazione. Attività routinarie come quelle di tagging, controllo dell’ortografia, riconoscimento di oggetti all’interno di video e immagini o lavori di vera e propria impersonificazione di sistemi automatici inoperativi, come chatbot e moderatori virtuali: la ricetta “segreta” di AMT consiste nel parcellizzare importanti operazioni di addestramento e perfezionamento delle macchine dividendole in tanti microtask, da affidare a più utenti possibili in cambio di pochi centesimi a mansione, per raggiungere gli obiettivi di apprendimento automatico in breve tempo e, soprattutto, a costi drasticamente più bassi che se fosse stato necessario assumere un’élite di esperti.

Standardizzazione, parcellizzazione ed esternalizzazione sono le parole chiave alla base del funzionamento del Turco Meccanico di Amazon, all’interno del quale gli utenti svolgono mansioni sia per l’azienda stessa che per altre società, che figurano sotto il nome di requester. Da nessuna parte, infatti, si parla di datori di lavoro: le piattaforme si presentano come intermediari neutrali, privi di responsabilità nei confronti dei propri utenti, che vengono inquadrati come individui che offrono o cercano lavoro e la cui collaborazione è solamente agevolata dal software di AMT. All’interno della piattaforma, infatti, gli utenti che cercano lavoro sono classificati come fornitori di servizi e, in quanto tali, non corrispondono a nessun inquadramento giuridico in grado di garantire loro una qualsiasi forma di protezione sociale.

Come spiegano i due giuslavoristi e docenti di Diritto del lavoro, Antonio Aloisi e Valerio De Stefano nel loro libro Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano, il funzionamento di piattaforme di microlavoro fantasma come AMT si basa proprio sul rimpiazzo di rapporti lavorativi stabili con prestazioni commerciali istantanee, a chiamata, collocate fuori dal perimetro del diritto del lavoro. Questo permette alle aziende proprietarie del software di estrarre valore (di qualificazione, monetizzazione e automazione) senza oneri economici e giuridici nei confronti della forza lavoro che popola le piattaforme. È il problema della taskification, perfettamente noto a chi lavora nel sistema della gig economy, che l’antropologa Mary L. Gray aveva già descritto in un articolo del 2016: «Forget the rise of robots and the distant threat of automation. The immediate issue is the Uber-izing of human labor, fragmenting of jobs into outsourced tasks and dismantling of wages into micropayments».

L’ultimo miglio dell’automazione si configura sempre di più come uno spazio in cui gli esseri umani, non solo continuano a svolgere compiti a sostegno o a servizio di macchine che non riescono a diventare mai davvero autonome, ma nel farlo, sono costretti a entrare in un rapporto di dipendenza forzata che ne accresce la precarizzazione delle condizioni di lavoro e il deskilling delle competenze. Ad accrescere questi elementi di criticità, la condizione di algorithmic cruelty su cui si fondano le piattaforme come AMT, mette in luce un paradosso ancora più profondo.

Microlavoro fantasma, gig economy, social network: nel rapporto tra automazione e lavoro, tutte le attività degli esseri umani all’interno delle piattaforme diventano compiti al servizio della macchina, in grado di perfezionare il suo apprendimento e continuare a spostare il traguardo dell’automazione un altro miglio più in là.

Il concetto di inadvertent algorithmic cruelty (crudeltà algoritmica involontaria) viene coniato dall’autore web Eric Meyer nel 2014, e ripreso da Gray e Suri nel 2018, per descrivere quei difetti nella programmazione del software di una piattaforma che gli conferiscono una sorta di mancanza di empatia nei confronti degli utenti. Questa mancanza di considerazione da parte della macchina dipende principalmente da due fattori: da una parte, il fatto che l’algoritmo può incorporare la visione del mondo, soggettiva e parziale, di chi lo progetta (inclusi i pregiudizi di classe, genere ed etnia), dall’altra c’è la sostanziale incapacità delle macchine di comprendere autonomamente le circostanze di una situazione e produrre decisioni in basi al contesto (e il traguardo dell’automazione si sposta ancora un po’ più in là).

La cecità dei software alla base di piattaforme come AMT rende le condizioni di lavoro degli utenti, che si trovano già in una situazione di invisibilità e precarietà, ancora più crudeli. Come anche per i lavoratori della gig economy, infatti, i Tukers e tutti i microlavoratori fantasma sono interamente gestiti dal software, che prende decisioni durante l’intero ciclo dell’ingaggio: dalla ricezione del task alla valutazione e il pagamento della mansione. Il paradosso ulteriore per i ghost worker, quindi, è che la macchina che quotidianamente allenano, perfezionano o sostituiscono, è il loro stesso capo. In questi casi, come osservano sempre Gray e Suri, la crudeltà algoritmica contribuisce alla creazione di condizioni ulteriormente sfavorevoli che possono essere identificate in tre fattori: l’ipervigilanza camuffata da flessibilità, che costringe i Turkers a una presenza costante sulla piattaforma allo scopo di trovare le migliori mansioni ed enfatizzare la propria disponibilità per ottenere punteggi alti, l’isolamento camuffato da autonomia, che esclude gli utenti dagli ambienti fisici del lavoro, e quindi della possibilità di ricevere una formazione aziendale o partecipare ad attività sindacali e, infine, i malfunzionamenti e le incomprensioni algoritmiche che impediscono ai Turkers di ricorrere a un qualsiasi tipo di assistenza in caso di mancato pagamento di un lavoro o del blocco dell’account.

Mentre il microlavoro fantasma può sembrare un fenomeno lontano, perché riguarda una parte relativamente circoscritta della popolazione e perché i dati sono ancora troppo opachi per comprenderne le effettive dimensioni, il lavoro per (e regolamentato da) le piattaforme della gig economy e dei social network che frequentiamo quotidianamente, è invece una realtà perfettamente inserita nelle nostre vite. Come spiega il sociologo Antonio A. Casilli nel suo libro Schiavi del clic, infatti, il digital labor non riguarda solo il microlavoro retribuito, ma va considerato come «un continuum tra attività non remunerate, attività sottopagate e attività remunerate in modo flessibile». In poche parole, il lavoro nell’era delle piattaforme digitali riguarda anche il tempo libero e tutte le attività da cui è possibile estrarre valore e addestrare i sistemi automatici parcellizzando le attività in sequenze compatibili con le procedure automatizzate. Che si tratti dei dati estratti dallo smartphone di un conducente iscritto a Uber o dalle interazioni tra gli utenti di una piattaforma social, le attività degli esseri umani all’interno delle piattaforme diventano compiti al servizio della macchina, in grado di perfezionare il suo apprendimento e continuare a spostare il traguardo dell’automazione un altro miglio più in là. Come ha spiegato lo stesso Yann LeCun, direttore del Fair (Facebook Artificial Intelligence Research), i moderni progressi dell’automazione non sono dovuti a nuove scoperte effettuate negli ultimi anni, ma alla disponibilità massiccia di centinaia di milioni di esempi di suoni, immagini e testi con cui nutrire le macchine allo scopo di affinarne le capacità predittive. Questi esempi sono incessantemente prodotti dagli esseri umani all’interno delle piattaforme, in cui il rapporto tra lavoro umano e automazione si fa sempre più ambiguo e problematico.

Come spiegano Aloisi e De Stefano, mentre il mito del soluzionismo tech sembra poggiarsi su basi sempre più fragili e traballare anche agli occhi dell’opinione pubblica, è importante ridiscutere i valori dell’innovazione e i meccanismi di redistribuzione e protezione sociale. L’Universal Basic Income (reddito universale di base), è tra gli scenari più invocati, ma, nonostante rappresenti un importante strumento democratico per proteggere i lavoratori dal cedere a condizioni denigranti, potrebbe non bastare per risolvere la condizione nell’ultimo miglio, con la conseguenza indesiderata di distrarci dai bisogni immediati della forza lavoro di oggi. Le proposte individuate sia da Aloisi e De Stefano, che da Gray e Suri sono diverse: dal rimettere gli esseri umani al centro delle decisioni algoritmiche (human-in-command) alla creazione di ambienti di lavoro digitali che restituiscano dignità alle lavoratrici e i lavoratori fantasma, ma anche la possibilità di contrattare l’algoritmo (e il trattamento dei dati degli utenti) con le piattaforme proprietarie, la ristrutturazione delle categorie di lavoro autonomo e subordinato per includere il lavoro non-standard (termine ombrello per tutte le definizioni che abbiamo dato sopra) e l’istituzione di codici di condotta e sindacati digitali. Infine, Casilli propone il ritorno all’origine del concetto di piattaforma, in quanto modello non predatorio in grado di sostituire la proprietà sociale a quella privata e rimettere al centro del discorso il lavoro come bene comune, non privatizzato e soggetto a dinamiche di sfruttamento ed estrazione. È cruciale che queste proposte, insieme alle rivendicazioni sempre più frequenti di lavoratori e lavoratrici delle piattaforme, trovino spazio e voce al più presto possibile, insieme all’idea che il problema non risieda solo nel modo in cui utilizziamo determinati strumenti tecnologici, ma anche nei sistemi in cui quest’ultimi sono inseriti e all’interno dei quali vengono prodotti, in questo caso il capitalismo (o qualcosa di peggiore?) e del neoliberismo. La domanda più importante, allora, potrebbe non essere solo qual è il futuro per il lavoro umano e l’automazione, o se i robot riusciranno davvero a sostituirci nei processi produttivi, ma quali saranno le forze e i principi attori con il potere di ridiscutere questo futuro e decidere come e se continuare a percorrere questo interminabile ultimo miglio.