Partirei dalla frase di un critico attento e severo: «È la conferma – scrive Gianluigi Simonetti in una recensione a due romanzi in lizza per il Premio Strega – di una crisi della fiction pura, o se si vuole di una difficoltà a inventare». È sempre più difficile, in un paesaggio editoriale sovraffollato e che si allarga a dismisura, desumere tendenze: perché quelle che ci paiono tali, lo sono e possono esserlo in un campo sempre molto circoscritto, se non minimo. D’altra parte, dove vediamo “crisi” o contrazione può accadere che sia per un difetto di prospettiva, per un campo comunque non abbastanza largo. Romance e fantasy (e l’inesauribile noir) restano comunque i padroni del mercato internazionale: dunque la finzione resiste, anzi domina, purché immediatamente riconoscibile come tale, senza tema di ambiguità, ipercodificata, cristallizzata, netta come un marchio di fabbrica.

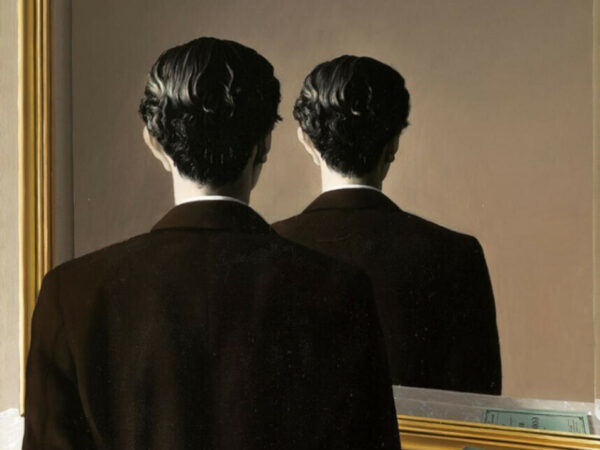

Semmai a soffrire è la “finzione debole”: quella che tuttavia per un bel tratto di Ventesimo secolo ha prodotto libri, romanzi il cui segno distintivo era per l’appunto l’ambiguità. I libri, i romanzi che generano la quasi superflua domanda – ma la generano: quanto c’è di autobiografico? Tre quarti della narrativa che per comodità e senza snobismi chiameremo “letteraria” è fatta di alter ego finzionali, di dissimulazioni, camuffamenti, prestiti di vissuto, senza che tuttavia si possa pretendere un patto trasparente, una confessione, una dichiarazione netta.

La fine dell’ambiguità

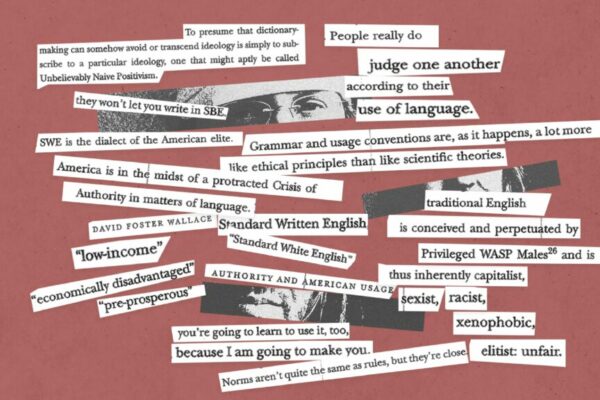

Penso a una pagina geniale di un altrettanto geniale romanzo di Philip Roth, Lo scrittore fantasma. L’alter ego (ambiguo) dell’autore pubblica un racconto su una rivista. È eccitato, compiaciuto come qualunque autore agli esordi. Si rigira fra le mani il giornale per un quarto d’ora. Poi viene raggiunto dal padre, che vuole parlargli. Non sembra contento, dice – vado a memoria – che qualche componente della famiglia ha avuto reazioni non così positive alla pubblicazione. E perché mai? Semplice, si sono riconosciuti. Hai voglia a dire che è finzione… Nathan, dice solennemente il padre allo scrittore giovane, la gente non legge pensando all’arte; legge pensando alle persone. Bum. Ripetiamo insieme: la gente non legge pensando all’arte; legge pensando alle persone.

Così si assottiglia quella nebbia di ambiguità fino quasi a sparire: i personaggi che dicono “io” lo dicono senza più preoccupazione di schermarsi

Valga da epigrafe definitiva a ogni discorso sull’eventuale esubero di autofiction, memoir, testimonianze, confessioni, harakiri in forma scritta. La gente vuole leggere pensando alle persone. Così si assottiglia quella nebbia di ambiguità fino quasi a sparire: i personaggi che dicono “io” lo dicono senza più preoccupazione di schermarsi, schermirsi, si svelano, si denudano, scommettono sulla confidenza e sull’apprezzamento, da parte del lettore, di un vero o presunto “coraggio”. Non c’è molto altro da aggiungere: le tendenze o le mode, sempre che tali siano, sono per loro natura transitorie. A un esubero di non-finzione seguiranno stagioni diverse o forse niente. Il mercato, stagnante com’è, raschia il fondo dei barili possibili. Il moralismo non serve, né le petizioni estetiche. Le strade, volendo, restano tutte praticabili.

Ci si può tutt’al più lamentare del fatto che sono gli editor della narrativa cosiddetta “letteraria”, sedendosi a tavolino con gli esordienti o con quelli già attempati, a chiedere di non inventarsi una storia. Lascia stare, chi se ne importa delle storie inventate, racconta qualcosa di te, qualcosa di traumatico, qualcosa di viscerale, qualcosa che possa farci scrivere sulla bandella: che coraggio! Sembrano drizzarsi, le loro anche ciniche antenne, solo quando riconoscono quando sentono odor di trauma. Per fare sociologia alla buona, è un dato interessante: nessuna storia è appetibile, per quanto tu possa lambiccarti, quanto quella che sembra la tua storia. Amen.

Se c’è il Trauma

Quando, mesi fa, scrissi provocatoriamente che Maria De Filippi era la vera grande insuperabile produttrice di autofiction ante litteram e che avrei visto bene parecchi scrittori e scrittrici seduti nello studio di “C’è posta per te”, uno studioso intelligente mi fece osservare che «in un’era in cui un romanzo può essere facilmente generato in automatico, realizzando una letteratura combinatoria che funzioni davvero, non è incomprensibile che un lettore possa cercare qualcosa che gli garantisca un’esperienza umana». Può essere anche questo? Che vogliamo storie “vere” perché, fuori dal genere codificato, ci interessa la carne di un umano come noi? Boh.

Ho osservato di recente un salto di qualità dell’iper-autofiction. E ha a che fare con quella che chiamiamo bolla degli addetti ai lavori, dei compromessi, di quelli che in sostanza i libri li ricevono a casa dagli editori. Bene. Il romanzo Lo sbilico (Einaudi) di Alcide Pierantozzi è stato salutato da molti colleghi come un capolavoro. Parola che in verità non dice niente, ma l’enfasi – in positivo o negativo – è un tratto che l’epoca in corso, sovraccarica com’è di tutto e di parole in particolare, porta al parossismo. Premessa: penso molto bene del romanzo di Pierantozzi, lo conosco e lo leggo dai tempi dell’esordio, che era già stupefacente per dominio della lingua. E dunque riconosco che, raccontando la propria esperienza di disagio psichico, a colpire – se si sta attenti – sia appunto, per tornare a Roth, “l’arte”. L’arte del lessico, della sintassi, della produzione di immagini e di metafore. L’impressione tuttavia che mi resta di fronte alle iperboli degli amici è che il loro sottolineare la maestria stilistica sia subordinato al rilievo del contenuto. Pierantozzi credo lo sappia; loro un po’ meno. Perché si accendono per “come è scritto” ma la loro attenzione molto altalenante, se non pigra, si desta praticamente solo perché l’autore ha messo in gioco sé stesso e il suo malessere/trauma.

Se c’è il Trauma, c’è il Trauma. L’editore è più coinvolto, si sente. È caldo, partecipe. Sa cosa sta vendendo.

Pierantozzi era Pierantozzi prima dello Sbilico, Bajani era Bajani prima di L’anniversario (Feltrinelli). Ma la nota più alta, anche alle orecchie degli addetti ai lavori, arriva se è una nota viscerale. Buono a sapersi. Solo allora si sdilinquiscono, usano aggettivi che diventano necessariamente imbarazzanti anche per chi ne è destinatario. Non riescono più a essere equanimi, neutri. Se c’è il Trauma, c’è il Trauma. L’editore è più coinvolto, si sente. È caldo, partecipe. Sa cosa sta vendendo. Passa in secondo piano anche, per dire, quel sottotitolo che Bajani, scrittore colto e iper consapevole, ha messo in frontespizio: “Un romanzo”. È un’indicazione precisa, una segnaletica (tabucchiana) per confondere le acque, porre domande, contestare gli schemi, per evocare le “autobiografie altrui”, per deviare il lettore pettegolo. Ma non serve.

Per l’autofiction sghemba, anzi la falsa autofiction – operazione sofisticatissima – di un’autrice come Teresa Ciabatti, per fare un altro esempio, sembrano non avere una buona attrezzatura critica nemmeno i suoi estimatori. Che si scaldarono per La più amata, per quella “trasparenza”, e secondo me faticano invece a cogliere bene libri contorti abissali lancinanti come Sembrava bellezza e l’ultimo, Donnaregina (che è una maestosa meditazione sull’ambiguità strutturale del gesto in sé o della pretesa di raccontare una vita e di raccontare un altro e di raccontare sé stessi). Fanno finta di avere capito. Invece: “La gente non legge pensando all’arte; legge pensando alle persone”. Dovremmo fargliene una colpa? Dovremmo farcene una colpa?

Cos’ha provato, a vedere suo marito lì impiccato?

Vale comunque la pena rimuginare. Leggere libri come Triste tigre di Neige Sinno (c’è il trauma indicibile ma c’è soprattutto un’indagine radicale sul senso del racconto) è utile. Leggere libri come Ne scriverai? di Herman Koch è utile. Koch, notevole autore olandese, si ammala di tumore. È uno scrittore. Che può fare, oltre a curarsi? Scrivere? Scriverne? L’esperienza è purtroppo comune se non terribilmente ovvia. Ma Koch, fin dal titolo ironico, non si limita a testimoniare: racconta e riflette sul racconto (così pure, sottilmente e abilmente, fa Pierantozzi). Non a caso dedica un intero capitolo alla parola “Scrittore”: e ragiona sulle storie vere e su quelle false, sulle invenzioni che lo hanno fatto essere scrittore prima di diventarlo.

“Il libro non parla solo di cancro” cerco di spiegare, anche se negli otto minuti che mi sono stati assegnati si parlerà esclusivamente di cancro. Altri scrittori mi hanno preceduto. Hanno scritto un romanzo: sono stati coinvolti in un divorzio conflittuale, il loro coniuge si è impiccato in uno sgabuzzino, dopo anni si sono finalmente liberati dell’alcol e della droga.

Cos’ha provato, a vedere suo marito lì impiccato?

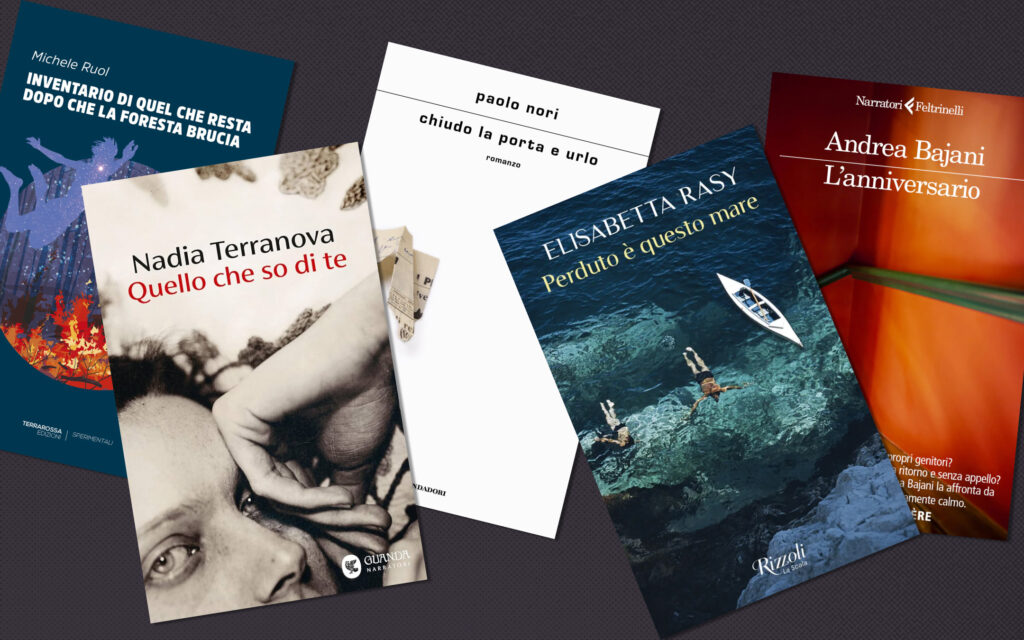

Volevo, o dovevo, scrivere una riflessione sui libri in cinquina al premio maggiore. Sul fatto che, oltre a Bajani, anche gli altri titoli candidati ruotano il loro asse attorno al racconto di sé, in forme diverse ma con una matrice comune: il romanzo di Nadia Terranova, Quello che so di te (Guanda), è un testo che esplora la costellazione familiare. Perduto è questo mare (Rizzoli) di Elisabetta Rasy tiene insieme, nella forma di un più classico memoir, la figura del padre e quella dell’amico scrittore Raffaele La Capria. Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa) di Michele Ruol si smarca invece dall’autofiction lasciando che siano oggetti carichi di memoria a elaborare narrativamente un lutto.

Va bene – leggendo – pensare alle persone, ma ogni tanto è bene pensare, “provare a” pensare anche all’arte.

È venuto fuori tutt’altro, e va bene così. Per menzionare anche l’ultimo finalista, concordo con Simonetti (“La Stampa Tuttolibri”, 28 luglio 2025) quando a proposito della voce di Paolo Nori (Chiudo la porta e urlo, Mondadori), la definisce da “ventriloquo ironico” che rifiuta la coesione e la struttura rigida. Polverizzando il vissuto in modo creativo e svagato, evocando la geniale e un po’ negletta opera poetica di Raffaello Baldini, con morbida intemperanza Nori sembra intenzionato a ricordare al lettore che sì, va bene – leggendo – pensare alle persone, non c’è niente di male in fondo, è naturale, è umano, ma ogni tanto è bene pensare, provare a pensare anche all’arte. Non dico sempre. Ogni tanto!