Durante una masterclass al Vancouver International Film Festival del 2009, Charlie Kaufman a un certo punto dice:

“My screenplay is the thing that I experience in the process of thinking I’m gonna experiencing something else.”

Quello che potrebbe sembrare un aforisma prêt-à-porter da manuali di cinema e post Instagram, assume qui un significato particolare per via del discorso che il regista e sceneggiatore newyorkese ha tenuto fino a questo momento alla sala gremita.

Dopo aver esordito scusandosi per non aver preparato un discorso – con quel mix, in perfetto stile ebreo-americano, di nervosismo e autoironia – il Nostro tira fuori una mappa di Vancouver, ricevuta dal concierge dell’hotel in cui alloggia, e racconta che quella mattina ha deciso di fare una passeggiata, cercando di calcolare il tempo a disposizione per evitare di arrivare tardi a quella stessa masterclass in cui sta parlando.

La sostanza dell’opera di Kaufman

Dopo essersi accertato con il concierge che il percorso per Stanley Park non sarebbe durato più di un’ora e mezza, Kaufman descrive di essersi trovato di fronte ad un bivio: da una parte la paura di perdersi e non arrivare in tempo alla masterclass, dall’altra la volontà di non deludere l’entusiasta concierge che lo ha aiutato con così tanta dedizione.

La sua ansia sociale non gli permette di dire semplicemente “grazie ma non ce la faccio, preferisco fare altro”, quindi valuta l’ipotesi di fingere di uscire per la passeggiata e attendere invece l’orario della masterclass immobile davanti all’hotel, sperando di passare inosservato. Questa opzione, tra le varie, gli appare però qualcosa di così antisociale, persino per lui, che alla fine viene decretata come impercorribile. Così decide di intraprendere coraggiosamente la passeggiata alla ricerca di Stanley Park.

“Questo è il processo di proporre l’idea allo studio e farsela accettare”, dice Kaufman.

“Il concierge è lo studio cinematografico”, precisa, forse per chiarire al pubblico – che a questo punto poteva aver inteso l’aneddoto come un semplice tentativo di giustificare l’assenza di un discorso scritto, cioè la premessa iniziale – l’esistenza di un ulteriore livello di lettura del racconto, che coincide precisamente con l’obiettivo della masterclass, cioè parlare del suo processo creativo di sceneggiatore.

“L’obiettivo della passeggiata, che è l’obiettivo della sceneggiatura, è fare esercizio e schiarire la mia mente”, dice, “ma questo non succede mai”.

“Questa è una mappa di merda, comunque. E l’ho scoperto dopo”, ci tiene a puntualizzare in sua discolpa. Arrivato al parco scopre che non esistono indicazioni chiare, e la mappa, come detto, non è accurata.

“Questo è il processo della scrittura”, dice Kaufman, “sei confuso, ti perdi e non sai più dove andare. E hai paura perché non vuoi perderti. Ma devi perderti, se vuoi fare esperienza delle cose che ti servono per scrivere qualcosa.”

L’ambiente è bellissimo, gli alberi, la luce, i profumi, ma lui, racconta, non riesce a goderselo, perché l’esperienza che sta facendo riguarda altro. E qui arriva la frase:

“La mia sceneggiatura è la cosa che vivo nel momento in cui penso di vivere un’altra esperienza.”

Dopo aver superato un roseto non indicato sulla mappa e un gruppo di oche, Kaufman si infila in un sentiero nel bosco, dove comincia a provare il panico per quello che ormai è un vero e proprio smarrimento. Dopo aver pedinato a distanza una coppia che ha l’aria di sapere dove sta andando, il ritrovamento lungo la strada di un articolo ospedaliero che diventa il possibile indizio della presenza di un vicino ospedale, e l’incontro con un malato di mente, riesce finalmente a uscire dal bosco, ritrovandosi però di nuovo davanti alle oche e al roseto di Stanley Park, capendo così di aver fatto un giro a vuoto e di essere finito lì dove aveva iniziato.

E hai paura perché non vuoi perderti. Ma devi perderti, se vuoi fare esperienza delle cose che ti servono per scrivere qualcosa.

“Ma la differenza è che non sono la stessa persona che ero prima, ho fatto questa esperienza di cui posso scrivere e che posso includere nel mio lavoro”.

Poi racconta di essersi seduto nel roseto e aver appuntato questa frase: “Getting in my way is the way”, che potrebbe essere tradotto come: “La strada giusta è sbagliare strada”, oppure più letteralmente: “Intralciarmi la strada è la strada giusta (o il modo giusto)”.

Questo intervento, solo apparentemente lineare, ma in realtà vertiginosamente ricorsivo (uno sceneggiatore invitato a parlare di sceneggiatura, non avendo preparato un discorso, racconta un aneddoto personale accaduto poche ore prima, che può essere letto al tempo stesso come una metafora del suo processo di scrittura e come una reale disavventura, strutturata come un viaggio dell’eroe da classico manuale di sceneggiatura, aneddoto dal quale si desume che i fatti stessi occorsi al narratore costituiscono un’esperienza utile per il proprio lavoro di storyteller, cioè la stessa masterclass che sta tenendo), è esattamente ciò di cui è fatta la sostanza dell’opera di Charlie Kaufman: perdersi, riflettere ricorsivamente sulla propria condizione di perduti, ripetere il processo fino allo sfinimento.

Lavorare integrando nel proprio processo creativo questo approccio alla realtà pone chi scrive di fronte al rischio di un fallimento disastroso. Quanti sceneggiatori o scrittori, professionisti o aspiranti tali, sono disposti a mettersi così tanto in difficoltà (intralciarsi la strada) pur di raggiungere una qualche verità artistica? Non lo sappiamo, ma è chiaro che Kaufman fa parte di una tipologia, forse sempre più rara, di scrittore (prima ancora che di sceneggiatore o regista), che lo collega idealmente a esploratori dell’ignoto come Franz Kafka, Roberto Bolaño, i fratelli Coen (anche se non sempre), Vladimir Nabokov, Joseph Conrad, David Lynch, qualcosa di Paul Thomas Anderson, Ágota Kristóf, David Foster Wallace (quando si lascia davvero andare), Federico Fellini, Marcel Proust e Javier Marías.

Proprio Marías, nell’appendice dell’edizione Einaudi di Un cuore così bianco intitolata “Vagare con la bussola”, esaminando il proprio processo di scrittura dice:

“Temo che soprattutto mi manchi, e in modo totale, una visione del futuro. Non solo ignoro ciò che voglio scrivere, e dove voglio arrivare, e non dispongo di un progetto narrativo da enunciare prima o dopo la stesura dei miei romanzi, ma non so neppure, quando ne inizi uno, di cosa tratterà, o come si svilupperà, o quanti saranno i personaggi, né come andrà a finire. […] Esistono scrittori, accorti e lungimiranti, per me invidiabili, che sanno, come Balzac o Fuentes, in cosa dovrà consistere la totalità della propria opera. […] Per così dire, lavorano con una mappa, e prima di mettersi in marcia conoscono già il territorio che devono attraversare: si limitano a percorrerlo, sicuri di possedere i mezzi adeguati per riuscirvi. […] Io lavoro piuttosto con la bussola, e non solo ignoro i miei propositi e cosa voglio o di che parlare in ogni occasione, ma non conosco neppure la rappresentazione, per utilizzare un termine che possa contenere sia ciò che suole chiamarsi trama, argomento o storia, sia l’apparenza formale o stilistica o ritmica, sia la struttura. Scrivere senza regole è, credo, molto pericoloso, e il più delle volte dà risultati disastrosi.”

(traduzione di Paola Tomasinelli)

La quasi totalità della filmografia di quello che è ancora oggi il più famoso sceneggiatore di Hollywood, parte dall’idea (o metodo) dello smarrimento e arriva in modo naturale a esplorare e riflettere sui temi della memoria, dell’identità, della solitudine e della ricorsività.

MEET ME IN MONTAUK

Orientarsi a dovere in un territorio sconosciuto prevede una forma di controllo mnemonico, prima ancora che geografico. È necessario ricordare se si è già passati da uno specifico tratto del percorso per capire se si sta girando a vuoto, richiamare alla mente eventuali indicazioni ricevute prima di partire o le nozioni base su punti cardinali, posizione del sole e distribuzione di elementi naturali e urbanistici. Progredire (nella scrittura come nella vita), comporta l’identificazione in una qualche memoria del proprio passato. Senza memoria non c’è identità (intesa come separazione dal mondo). Senza identità il confine tra l’individuo e il mondo sfuma fino a scomparire.

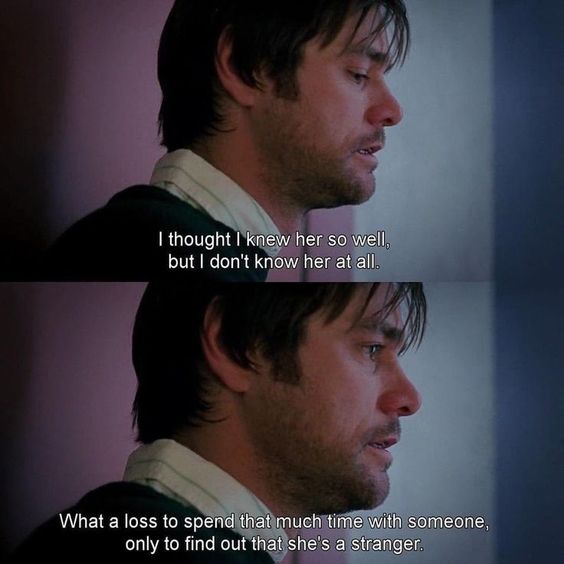

A vent’anni dal film più riuscito (e paradossalmente meno riuscito, come vedremo poi) del Kaufman sceneggiatore, Eternal Sunshine of the Spotless Mind (tradotto in italiano con l’ormai famigerato Se mi lasci ti cancello), risulta ormai chiaro che non si tratta solo di una commedia romantica con elementi sci-fi. La storia d’amore tra Joel e Clementine è la storia delle storie d’amore, una meta-riflessione sul mistero del sentimento umano per eccellenza, per questo, forse, ancora capace di emozionare spettatori da due decenni, senza che il materiale narrativo appaia invecchiato o sorpassato, nonostante i numerosi tentativi di emulazione, quasi tutti falliti miseramente.

La storia è piuttosto nota. In un futuro prossimo (o passato prossimo? o presente alternativo?) esiste una società chiamata Lacuna Inc. che possiede una tecnologia in grado di cancellare dal cervello la memoria di una persona che si vuole dimenticare. Joel Barish (Jim Carrey forse all’apice della sua intensità attoriale) è devastato quando scopre che la sua ex fidanzata, Clementine Kruczynski (Kate Winslet), ha volontariamente sottoposto la sua mente a una procedura per cancellare ogni ricordo della loro relazione. Sconvolto e ferito, decide di fare lo stesso e si rivolge alla clinica gestita dal Dr. Howard Mierzwiak (Tom Wilkinson), una sorta di piccolo laboratorio dall’aria quasi artigianale (una delle tante intuizioni di messa in scena del regista Michel Gondry). Durante la procedura, la maggior parte della storia si svolge nella mente di Joel, mentre rivive i suoi ricordi con Clementine, iniziando dai più recenti e proseguendo fino ai primi giorni della loro relazione. (ATTENZIONE, se non avete visto il film le prossime righe rivelano dettagli importanti di trama.)

Tuttavia, mentre i ricordi vengono cancellati uno dopo l’altro, Joel a un certo punto cambia idea e inizia a lottare contro il processo, cercando di nascondere Clementine nei recessi più profondi della sua mente per proteggerla dalla cancellazione. La narrazione salta avanti e indietro tra i ricordi disordinati e il presente, con interventi del subconscio di Joel che cerca di riscrivere il suo mondo interiore. Parallelamente, vengono rivelate le vite personali e i problemi dei tecnici della Lacuna Inc., tra cui Patrick (Elijah Wood), che ha usato le informazioni sui ricordi di Clementine per sedurla, e Mary (Kirsten Dunst), che scopre di aver subito la stessa procedura dopo aver avuto una relazione clandestina proprio con il Dr. Mierzwiak. (FINE SPOILER)

Il concept del film, che in realtà è di Pierre Bismuth e Michel Gondry, che firma anche la regia, diventa nelle mani di Kaufman un’esplorazione esistenziale di altissimo livello, pur riuscendo a mantenere l’impressione di trovarsi ancora nell’ambito del film d’autore commerciale di stampo intimo, quello che fino a qualche anno fa definivamo cinema indie.

Come spesso ripetuto durante molte interviste da Kaufman , che per il film ha ricevuto l’Oscar per la sceneggiatura insieme a Bismuth e Gondry, la maggior parte della storia si svolge nella mente di Joel, e la Clementine che vediamo muoversi e parlare è principalmente una sua proiezione interiore. Non c’è trucco, in questo, perché già dopo mezz’ora di film il meccanismo è dichiarato. Nonostante l’intreccio a una prima visione appaia complicato è facile ricostruire che la Clementine che vediamo è perlopiù inventata (o ricordata, appunto) dal protagonista. Tuttavia quello che ci dice il film è che questo non conta. Noi spettatori, anche se sappiamo essere solo una proiezione mentale di Joel, vediamo Clementine, ce ne innamoriamo, empatizziamo con lei e Joel, capiamo le ragioni per cui la loro storia, come ogni storia, può deflagrare (e così sarà), ma nonostante questo lo percepiamo come parte della narrazione.

Perché allora accettiamo queste regole del gioco? Io credo che la ragione sia semplice: quello che ESOTSM ci racconta è l’esperienza dell’amore, non una generica (o anche specifica) storia d’amore. E l’esperienza dell’amore, come per qualunque altra esperienza umana, ha a che fare con quello che la nostra mente proietta sul mondo. Non siamo però all’interno del puro solipsismo (grande lupo mannaro che insegue Kaufman da sempre, vedi il recente I’m thinking of ending things), ma nell’esplorazione della natura umana (Human nature, non a caso è il titolo della prima, non troppo riuscita, collaborazione tra lo sceneggiatore e Michel Gondry).

ESOTSM, come dicevamo, è il film più riuscito e allo stesso tempo meno riuscito di Kaufman. Più riuscito perché ha conciliato, come raramente accade, successo di pubblico e critica, premi cinematografici e botteghino, e riesce ancora oggi a conquistare nuovi spettatori e estimatori. Un film che rasenta la perfezione, fatto rientrare giustamente tra i migliori 100 film di tutti i tempi secondo molte classifiche di settore.Però è anche un film non riuscito, almeno dal punto di vista di Kaufman stesso, per via di quel finale, così dolceamaro, ma a suo modo speranzoso, che tradisce la base dell’impianto filosofico che lo sceneggiatore avrebbe voluto trasmettere, fatto, sostanzialmente, di irrecuperabile pessimismo nei confronti dell’umano.

Perché allora accettiamo queste regole del gioco? Io credo che la ragione sia semplice: quello che ESOTSM ci racconta è l’esperienza dell’amore

Il finale che Kaufman aveva pensato e proposto ai suoi colleghi prevedeva questo: Clementine va nuovamente dal dottor Mierzwiak per chiedere aiuto, questa volta 50 anni dopo il suo primo incontro con Joel. Chiede una cancellazione della memoria e sullo schermo del computer vediamo che ha già fatto la stessa cosa 15 volte negli ultimi cinque decenni. La scena si interrompe con Clementine distesa sul letto, priva di sensi, mentre i tecnici della Lacuna Inc. cancellano i suoi ricordi di Joel. La sua segreteria telefonica riceve un messaggio di Joel che le chiede perché lo ignora, ma la registrazione viene prontamente cancellata.

È chiaro come questo segmento, fortunatamente mai girato, non conceda molta speranza né all’amore né all’esistenza umana nel suo complesso . L’amore, qui, è solo una coazione a ripetere di errori, frustrazione, dolore e autosabotaggio. Ma come spesso accade nella storia produttiva di alcuni capolavori del cinema, una decisione presa all’ultimo può cambiare in meglio le sorti di un film.

ATTENZIONE anche qui spoiler sul finale: Il finale attuale prevede infatti sì un sabotaggio, ma da parte di Mary, la dipendente della Lacuna Inc. coinvolta nella storia d’amore e di cancellazione con il dottor Mierzwiak, che spedirà una serie di audiocassette a tutti i “cancellati”, con l’obiettivo di far fallire il progetto, auspicando l’uscita dall’illusione platonica. Questo gesto di Mary permette a Joel e Clementine, che credono di essersi appena conosciuti, di scoprire che la loro storia in realtà va avanti da tempo, mentre ascoltano dalla voce dell’altro i difetti, le idiosincrasie, le recriminazioni, le incompatibilità e in sostanza tutto ciò che non funzionerà mai del loro rapporto. Ma al contempo capiscono anche che si sono cancellati e si sono poi scelti di nuovo, vivendo proprio quella “eterna lucentezza della mente immacolata” del titolo che cita il poema settecentesco “Eloisa to Abelard” di Alexander Pope. (FINE SPOILER)

La possibilità di continuare a scegliersi, pur sapendo che le cose andranno male, è ciò che resta allo spettatore alla fine della visione. Ed è un sentimento tanto struggente quanto umano, tutto condensato in quell’“OK” finale recitato in modo sublime da Jim Carrey, forse il punto d’appoggio che regge involontariamente tutta la baracca kaufmaniana, l’unico filo che lo tiene sospeso sull’orlo del baratro, evitando che cada per sempre nel vuoto.

MAYBE I’M JUST LONELY

Perdersi è una faccenda solitaria. Forse la manifestazione più terrificante della solitudine che si possa sperimentare. Ovviamente ci si può perdere anche in coppia o in gruppo, ma non è la stessa cosa, quella di smarrirsi da soli è un’esperienza talmente annichilente e soverchiante da richiamare archetipi freudiani di abbandono materno ed esilio tribale. Perdersi è, a tutti gli effetti, un’esperienza di pre-morte.

Se in Eternal Sunshine of the Spotless Mind il genio autodistruttivo di Kaufman è stato agguantato e salvato all’ultimo istante dall’altro genio (umanizzante) di Gondry, lo stesso non accadeva cinque anni prima in Essere John Malkovich di Spike Jonze, e soprattutto non accadrà nel 2008 nello strabordante, bellissimo, ambiziosissimo e, a suo modo, rovinoso esordio alla regia di Kaufman Synecdoche, New York. In Essere John Malkovich Craig Schwartz (John Cusack) è un burattinaio disoccupato che trova lavoro come archivista in una misteriosa compagnia situata al settimo piano e mezzo di un grattacielo.

Un giorno Craig scopre un piccolo portale nascosto dietro un armadio nell’ufficio, attraverso il quale viene trasportato letteralmente all’interno della testa dell’attore John Malkovich (nella parte di se stesso) e può vedere attraverso i suoi occhi per circa quindici minuti prima di essere espulso lungo un’autostrada del New Jersey. Affascinato dalla scoperta, Craig condivide il segreto con la sua collega Maxine (Catherine Keener), di cui è infatuato. I due iniziano a vendere l’esperienza al prezzo di 200 dollari a persona. Lotte, la moglie di Craig (Cameron Diaz), prova anche lei il portale, fino a diventare ossessionata dall’esperienza di essere John Malkovich, sviluppando al contempo sentimenti per Maxine mentre è nel corpo dell’attore. Craig, determinato a controllare la propria vita, scopre un modo per rimanere all’interno di Malkovich indefinitamente, prendendo il controllo del suo corpo e utilizzando le sue capacità per perseguire una carriera di successo come burattinaio. Le cose, ovviamente, non andranno bene per Craig, che rimarrà intrappolato per sempre all’interno di un’altra identità.

Il film viene spesso ricordato per la sua eccentrica premessa, in bilico tra surrealismo e fiaba nera, e per alcune trovate che delineano il tono generale come comico-bizzarro (la moltiplicazione dei Malkovich quando lui stesso entra nella propria testa, o la scena del flashback traumatico della scimmia domestica di Craig e Lotte). Ma a una lettura appena più profonda, ci si rende conto che si tratta di una discesa nei labirinti infiniti della psiche umana, l’affermazione disperata e dolorosissima che l’identità è un costrutto fragile e che il mondo esterno è solo la proiezione psichica di ognuno di noi, e ognuno di noi è e sarà sempre perso e solo dentro la propria testa.

Per quanto Kaufman abbia sempre detto che Jonze e Gondry gli abbiano sempre concesso un controllo maggiore rispetto ai suoi colleghi sceneggiatori, e di aver avuto con entrambi diritto di parola sul materiale narrativo dalla scrittura fino al montaggio, è chiaro che per un progetto come quello che aveva in testa dopo il successo di Eternal Sunshine of the Spotless Mind alcuni limiti potevano essere superati solo assumendo egli stesso il ruolo di regista.

L’affermazione disperata e dolorosissima che l’identità è un costrutto fragile e che il mondo esterno è solo la proiezione psichica di ognuno di noi, e ognuno di noi è e sarà sempre perso e solo dentro la propria testa.

È quello che succede in Synecdoche, New York, che costituisce una nuova tappa del percorso kaufmaniano. Provo a riassumerne la trama.

Caden Cotard (Philip Seymour Hoffman, in quella che potrebbe a mani basse essere la sua migliore interpretazione di sempre), è un regista teatrale che vive a Schenectady, New York. La sua vita personale è in crisi: soffre di numerosi problemi di salute (reali o immaginari), la sua carriera è stagnante e il suo matrimonio con la pittrice Adele Lack (Catherine Keener) è in difficoltà. Adele decide di trasferirsi a Berlino con la loro figlia Olive, lasciando Caden solo. Dopo aver ricevuto una prestigiosa borsa di studio, Caden decide di creare un’opera teatrale monumentale che rappresenti la sua vita e quella delle persone che lo circondano. Affitta un enorme magazzino e inizia a costruire una replica in scala della città all’interno del magazzino. Man mano che il progetto avanza, la linea tra la realtà e la finzione sfuma sempre di più: assume attori per interpretare se stesso e le persone della sua vita. Hazel, la sua assistente di lunga data per la quale Caden ha sentimenti complessi, nel frattempo, acquista una casa (che per qualche motivo è costantemente in fiamme) e vive la sua vita cercando di affrontare l’ossessione per la sua mortalità.

Il progetto di folle sineddoche della vita di Caden diventa sempre più grande e complicato, consumando anni della sua vita (il film termina nel futuro). Le relazioni che costruisce con le persone all’interno della compagnia riflettono e distorcono le sue relazioni reali, in un gioco di specchi allucinatorio. La ricerca incessante di autenticità e significato nella sua opera porta Caden a perdere il contatto con la realtà, con attori che assumono ruoli sempre più stratificati e interscambiabili. Con il passare del tempo, Caden si trova isolato e ossessionato dal suo lavoro, la sua salute peggiora e la sua vita diventa un ciclo infinito di creazione artistica e introspezione, fino all’inevitabile dissoluzione dell’opera e della vita stessa.

Il film, come è intuibile, alla sua uscita suscitò reazioni contrastanti. Venne lodato per il coraggio e l’ambizione artistica, ma criticato per l’eccessiva complessità e l’autocompiacimento solipsista.

È un film che procede per accumulo, per complicazione e stratificazione narrativa e filosofica. È, esattamente, la descrizione filmica di intraprendere un percorso in un luogo oscuro e pericoloso senza sapere dove si va – né perché, né se abbia senso tornare – per il puro gusto di scoprire cosa succederebbe se veramente la nostra vita diventasse un labirinto senza uscita.

Perché l’ambizione di Kaufman non è parlare di un solo aspetto della vita umana (l’amore, la vecchiaia, il dolore, l’arte, il tempo), ma della vita nel suo insieme e nella sua complessità, e per fare questo la sua scrittura non può permettersi di semplificare, ridurre, smussare. Il gesto artistico di chi tenta di esplorare davvero il cuore del reale deve necessariamente restituire la contradditorietà, la meraviglia e il dolore dell’esistenza. A questo proposito sembra quasi di sentir parlare lo stesso Kaufman attraverso le parole del prete durante la tragica, e al contempo comicissima, scena del vero/finto funerale:

“Tutto è molto più complicato di quanto pensi. Vedi solo un decimo della verità. Ci sono milioni di piccoli lacci legati a ogni scelta che fai; puoi distruggere la tua vita ogni volta che scegli. Ma forse non lo saprai per vent’anni. E forse non riuscirai mai a risalire alla causa. E hai solo una possibilità di giocartela. Prova a capire il tuo divorzio. Dicono che il destino non esiste, ma esiste: è ciò che crei. E anche se il mondo va avanti per eoni ed eoni, sei qui solo per una frazione di una frazione di secondo. La maggior parte del tempo la passi da morto o non ancora nato. Ma mentre sei vivo, aspetti invano, sprecando anni, una telefonata, una lettera o uno sguardo da parte di qualcuno o qualcosa che sistemi tutto. E non arriva mai, o sembra che arrivi, ma in realtà non è così. E così passi il tempo con un vago rimpianto o una vaga speranza che arrivi qualcosa di buono. Qualcosa che ti faccia sentire connesso, qualcosa che ti faccia sentire integro, qualcosa che ti faccia sentire amato. E la verità è che mi sento così arrabbiato, e la verità è che mi sento così fottutamente triste, e la verità è che mi sono sentito così fottutamente ferito per così tanto tempo e per altrettanto tempo ho fatto finta di stare bene, solo per andare avanti, solo per, non so perché, forse perché nessuno vuole sentire della mia infelicità, perché tutti hanno la loro. Beh, fanculo tutti. Amen.”

Dopo Synechdoche, New York Kaufman dirige altri due film, anche questi molto personali, anche se forse meno destabilizzanti del suo esordio alla regia.

Anomalisa, del 2015, realizzato con la tecnica dello stop-motion e co-diretto con Duke Johnson, è la storia di un autore di successo specializzato in manuali di customer service (!), che soffre di una forma di alienazione dove tutte le persone gli sembrano uguali, sia nell’aspetto che nella voce. Durante un viaggio di lavoro a Cincinnati, Michael incontra Lisa, una donna diversa da tutte le altre, la cui unicità lo attira profondamente.

Il film vanta una tecnica di animazione a passo uno di livello altissimo e almeno un paio di momenti memorabili, come la notte di passione tra Michael e Lisa (che potremmo tranquillamente definire la scena di sesso tra pupazzi al contempo più realistica e imbarazzante mai vista sullo schermo). Del 2020 invece è I’m Thinking of Ending Things (Sto pensando di finirla qui) , tratto dal romanzo omonimo di Iain Reid e prodotto niente meno che da Netflix.

Riassumere la trama sarebbe, oltre che difficile, anche dannoso per chi non lo ha ancora visto, quindi mi limito a dire che si tratta di un’opera talmente ambigua della quale è persino difficile definire il genere (così come è molteplice e fintamente duplice il genere del/dei protagonista/i), che riconferma come l’esperienza umana per Kaufman sia una continua tensione tra la volontà di abitare il mondo e il desiderio di inabissarsi nella propria interiorità, e tra pulsione distruttiva e creativa (“È bene ricordare a te stesso che il mondo è più grande dell’interno della tua testa.”, dice a un certo punto la protagonista dai molti nomi. Ma anche: “Tutto vuole vivere, Jake. I virus sono solo un altro esempio di tutto. Anche le idee per film fasulli e scadenti vogliono vivere. Crescono nel tuo cervello, sostituendo le idee vere. È questo che le rende pericolose!”) Un’altra operazione folle, e perfetta applicazione del principio “Getting in my way is the way” è il terzo film da sceneggiatore di Kaufman, Adaptation (Il ladro di orchidee).

Kaufman racconta che quando gli venne chiesto di adattare il libro “The Orchid Thief” di Susan Orlean, si rese conto che l’impresa rasentava l’impossibile, ma accettò lo stesso (soffrendo come un cane nei mesi successivi) per il solo gusto di vedere dove poteva spingersi quasi senza punti d’appoggio. Il libro del 1998 raccontava una storia vera basata su un articolo che Orlean aveva scritto per il New Yorker. Le vicende ruotano attorno a John Laroche, un personaggio eccentrico e carismatico con una passione intensa per le orchidee. Laroche viene arrestato insieme a tre membri della tribù Seminole per aver cercato di prelevare illegalmente rare orchidee fantasma dal Fakahatchee Strand State Preserve in Florida. Queste orchidee sono molto ambite e difficili da coltivare, il che le rende particolarmente preziose.

Susan Orlean, affascinata dalla storia di Laroche, si reca in Florida per scrivere un articolo per il New Yorker sul suo arresto. Tuttavia, scopre un mondo più ampio e complesso fatto di collezionisti, coltivatori e cacciatori di piante, decidendo così di esplorare più a fondo questo universo unico. Il libro, in sostanza, racconta la storia delle orchidee, dei loro appassionati e delle dinamiche che animano questo sottobosco culturale. Fine. Kaufman, dopo molte tribolazioni, riuscì ad uscire vivo dall’impasse dell’adattamento compiendo un triplo salto mortale che forse solo lui, reduce dal successo di Essere John Malkovich, era in grado di osare. La storia raccontata nel film segue Charlie Kaufman (interpretato da Nicolas Cage), uno sceneggiatore in crisi creativa dopo il recente successo di Essere John Malkovich, incaricato di adattare il libro The Orchid Thief di Susan Orlean (Meryl Streep). Charlie è un personaggio introverso e insicuro, paralizzato dall’ansia e dal blocco dello scrittore. Non riesce a trovare un modo per trasformare il libro di Orlean, che, come dicevamo, è una riflessione saggistica sul mondo delle orchidee e del loro collezionista John Laroche (Chris Cooper), in una sceneggiatura cinematografica. E già fino a qui siamo nell’ambito della migliore ricorsività alla Jorge Luis Borges. Parallelamente, il film racconta la storia di Susan Orlean e John Laroche come presentata nel libro (il vero libro e quello raccontato nel film).Nel frattempo, Charlie si confronta con il suo gemello Donald Kaufman (interpretato anch’esso da Nicolas Cage), un aspirante sceneggiatore molto sicuro di sé e disinvolto ai limiti dell’ingenuità. Donald rappresenta il contrasto rispetto alla personalità nevrotica di Charlie e riesce senza fatica a scrivere una sceneggiatura di successo basata su formule hollywoodiane standardizzate. La narrazione diventa sempre più surreale e meta-narrativa quando Charlie decide di integrare sé stesso, il suo blocco dello scrittore e l’intera esperienza di adattamento del libro nel film che sta scrivendo (applausi a scena aperta di Borges). Questo porta a un climax dove le vite di Charlie, Donald, Orlean e Laroche si intrecciano indissolubilmente. Per Kaufman è impossibile parlare di qualcosa senza che questo qualcosa costituisca al contempo l’oggetto d’osservazione, il contenitore e l’osservatore stesso.

Piccola nota di colore: durante la cerimonia di premiazione ai premi BAFTA come miglior sceneggiatura non originale, vennero nominati Charlie e Donald Kaufman, per poi scoprire che Donald, accreditato in effetti come co-sceneggiatore, era solo il frutto dell’immaginazione di Charlie. Come se non bastasse il film è dedicato alla memoria del fratello, e i titoli di coda si chiudono con un paragrafo della sceneggiatura de “I tre” scritta proprio da Donald.

Il confronto con Hollywood e la sua ossessiva esigenza di formattizzare il prodotto culturale e artistico, in “Adaptation” viene condensato in una delle scene più belle e significative del film, quella in cui Charlie, in piena crisi creativo/esistenziale, si reca ad una masterclass di sceneggiatura (il cerchio si chiude) tenuta dal guru dei manuali di sceneggiatura Robert McKee (autoironicamente nella parte di sé stesso). Qui alla domanda di Charlie: “E… se uno scrittore stesse cercando di creare una storia dove non succede molto? Dove le persone non cambiano, non hanno epifanie, lottano e sono frustrate e nulla viene risolto, rispecchiando il mondo reale?”, il severo docente risponde: “Il mondo reale?

“Esatto” replica Kaufman. “Il fottuto mondo reale…” continua McKee evidentemente infastidito.“Prima di tutto: se scrivi una sceneggiatura senza conflitto o crisi, annoierai il tuo pubblico a morte. Secondo: non succede nulla nel mondo? Ti sei bevuto il tuo fottuto cervello? Ogni giorno vengono uccise persone. C’è genocidio, guerra, corruzione. Ogni fottuto giorno da qualche parte nel mondo qualcuno sacrifica la sua vita per salvare qualcun altro. Ogni fottuto giorno qualcuno, da qualche parte, prende la decisione consapevole di distruggere qualcun altro. Qualcuno trova l’amore. Qualcuno lo perde. Per l’amor di Dio, un bambino guarda sua madre picchiata a morte sui gradini di una chiesa! Qualcuno muore di fame, qualcun altro tradisce il suo miglior amico per una donna. Se non riesci a vedere queste cose nella vita allora, amico mio, non sai un cazzo della vita! E perché cazzo fai sprecare a me due ore preziose col tuo film. Non mi serve a niente! Non so che cazzo farmene del tuo film!” [traduzione mia]

Per Kaufman è impossibile parlare di qualcosa senza che questo qualcosa costituisca al contempo l’oggetto d’osservazione, il contenitore e l’osservatore stesso.

E forse è vero, alla fine ha ragione McKee, non sappiamo che cazzo farcene dei film di Charlie Kaufman.

Non ci fanno desiderare mondi migliori e non ci fanno dimenticare i nostri guai a fine giornata. Piuttosto ci ricordano, costantemente, testardamente, che la vita umana è una faccenda complicata e contraddittoria, la cui vera essenza rimane e rimarrà sempre inafferrabile, che la mente è un dispositivo tanto meraviglioso quanto mostruoso, che siamo tutti intrappolati dentro le nostre teste, incapaci di entrare veramente in contatto con gli altri, se non per brevi attimi, per poi scordarcene e tornare alle nostre misere faccende, che niente ci può salvare, neanche l’amore, che perdersi, perdersi davvero, è l’unico modo per percorrere la strada giusta verso una qualche forma di verità, che siamo solo marionette che indossano la maschera di altre marionette, che ciò che immaginiamo è indistinguibile da ciò che viviamo, in un labirinto di specchi e imitazioni senza fine, e che continueremo a fare sempre e per sempre gli stessi errori.

E quindi?

E quindi OK, Charlie Kaufman.