All’interno del documentario The Social Dilemma, dedicato ai danni che i social network provocano ai singoli e alla società, si parla lungamente di Facebook, Instagram, YouTube, e in un piccolo frangente anche di Pinterest. A parlarne è l’ex presidente della piattaforma, Tim Kendall, che spiega di essersi reso conto proprio mentre lavorava a Pinterest degli effetti della dipendenza da social network. Pinterest però non è un social network come gli altri: in quanto piattaforma di upload e archiviazione di contenuti visivi non necessariamente prodotti dai suoi utenti, ma per lo più presi da testate online o blog, il rapporto tra utenti non si basa su scambi diretti o conversazionali, ma solo su reciproci “pin” – mi piace la foto che hai salvato, la salvo anche io nelle mie bacheche suddivise per categorie stabilite da me. Non ci sono post-pippone sull’argomento del giorno, non ci sono litigi, solo immagini da salvare o da ignorare finché non sarà l’algoritmo a ignorarle per conto tuo.

Non è un caso che nel periodo del lockdown, Pinterest sia stata per me un’oasi felice lontana dai bollettini delle 18, dalle fake news, dai dibattiti sul senso o meno delle mascherine, dai sintomi fantasma. Per qualche minuto (“minuto”, certo) era un infinito scrollare di case ben arredate, piatti ben fotografati e tipe. Un sacco di tipe. Tipe ben vestite. Tipe con bei capelli. Tipe nei loro appartamenti, tipe che camminano verso le sfilate, tipe che sfilano. Non uso “tipa” in senso dispregiativo, non potrei mai essere sprezzante nei confronti di queste giovani donne, salvate a centinaia in formato jpg in decine di bacheche che vado con solennità a consultare ogni volta che si presenta un’occasione sociale e io non so come presentarmi. Lo uso come femminile di “tipo” nel suo significato esposto da Treccani al punto 2a del lemma: “Modello, esemplare; in partic., impianto, apparecchio, ecc., che si prende come campione, come esempio nella produzione di altri, i quali devono ripeterne le caratteristiche essenziali”. L’impianto/apparecchio campione sono loro, io sono gli altri che hanno bisogno di un modello. Modello estetico, sia chiaro: ho salvato anche le foto di Fran Lebowitz e di Susan Sontag, ma la prima per i blazer e la seconda perché in certi ritratti dà la merda a Jane Birkin (ho salvato pure lei ovviamente, per mostrarla a un parrucchiere).

Durante il lockdown io andavo da tutte le mie ragazze a guardare come avevano i capelli o le unghie, o come le avevano vestite in quel servizio di moda del 2003 che l’algoritmo tirava fuori dalla macchina del tempo, e quel ranteghino che pensavo fosse covid spariva almeno per qualche minuto (“minuto”, se lallero). Sarebbe bellissimo dirvi che è una cosa iniziata nel lockdown per noia, ma l’attività di osservazione e catalogazione di tipe ad uso campione l’ho iniziata alle medie, solo che una volta c’era una manciata di IT Girl, ora escono dalle fottute pareti.

Nel 1904 Rudyard Kipling, autore tra gli altri de Il Libro della Giungla, scrive il racconto “Mrs. Bathurst”, la storia del marinaio Vickery innamorato di una donna – la signora Bathurst appunto – incontrata a Auckland. Quando torna nel Regno Unito da sua moglie, il marinaio sviluppa un’ossessione per Bathurst dopo averla vista in un cinegiornale. I narratori della storia raccontano il fascino di Bathurst in questo modo: “Tisn’t beauty, so to speak, nor good talk necessarily. It’s just It. Some women’ll stay in a man’s memory once they walk down the street”.

È la prima volta che si registra l’uso di “It” per indicare la caratteristica di una ragazza di essere attraente senza ostentare la propria sensualità, e quindi mandando in confusione la mente semplice dei maschi che ha di fronte. L’espressione entra nell’uso comune negli anni ’20 con la pubblicazione del racconto “It” di Elinor Glyn, in cui questa caratteristica viene descritta come “…magnetic force. With ‘IT’ you win all men if you are a woman–and all women if you are a man. ‘IT’; can be a quality of the mind as well as a physical attraction.” In Italia l’espressione più simile è “Quel certo non so che”, ma quando il racconto diventa il film “It” con Clara Bow nel 1927, in italiano viene distribuito con il titolo “Cosetta”, perché non c’è niente di più sexy dell’infantilizzazione. (Ora ci prendiamo un secondo per riflettere sul fatto che 60 anni dopo esce un’altra opera dal titolo “It” che parla di un clown assassino. Quante direzioni si possono prendere partendo da due lettere, che bella l’arte, eccetera.)

Clara Bow, protagonista del film, è considerata la prima “It Girl” nel senso moderno del termine: attrice che rappresenta perfettamente lo stile flapper dell’epoca, la sua fama esplode e diventa trendsetter – quando dice di usare l’henné per rendere i suoi capelli rosso fuoco, le vendite si moltiplicano. Poi qualcuno mette in giro voci sulla sua promiscuità sessuale, diventa pane per i giornali di gossip per la sua vita sopra le righe, e quando arriva il cinema sonoro i produttori la evitano per la sua voce stridula. A 28 anni la sua carriera è praticamente finita, continua ancora per qualche anno a cavalcare la fama per poi ritirarsi a vita privata. Ora sostituite “Clara Bow” con “Lindsay Lohan” e la curva della carriera non cambierà così tanto. Altre contemporanee di Lindsay Lohan come Paris Hilton diventano It Girl, ma sono spesso delle “socialite”, ragazze ricche che diventano celebri per il loro stile di vita irraggiungibile e il gossip che le circonda – punto di partenza anche per Kim Kardashian, che però negli anni si è costruita un impero che ci ha lasciato pochi dubbi su cosa sia quell’”it”: un insieme di bellezza, denaro e capacità imprenditoriale.

Negli anni ’60 le It Girl diventano ragazze principalmente legate al mondo della moda: Edie Sedgwick era la It Girl della Factory di Andy Warhol e di Vogue US, Twiggy l’icona di stile inglese. Questa commistione con la moda è la più interessante, perché in molti casi esclude un’attrazione sessuale esplicita, non perché queste donne non abbiano un loro sex appeal, ma perché la loro esistenza è raccontata principalmente su media frequentati da un pubblico femminile e il loro “certo non so che” è molto meno legato alla sessualità ma a un’estetica che dà l’impressione di essere raggiungibile, facendo passare l’idea che come loro sono state “scoperte” da un’agenzia o da un regista mentre passeggiavano per negozi, così indossando i loro abiti e provando i loro tagli di capelli anche noi potremmo essere fermate da uno sconosciuto per strada che vuole immortalare la nostra presenza senza nessun secondo fine – questo è il cat calling che vorremmo: “Che stile”, non “Che zinne”.

Questo tipo di It Girl spesso è protagonista delle cosiddette “girl crush”, un’attrazione non sessuale di una ragazza eterosessuale nei confronti di un’altra ragazza, una specie di ammirazione che in certi casi arriva all’emulazione del look o dei gusti. Non c’è invidia verso questo tipo di It Girl, il cui senso della moda viene raccontato come innato, i cui gusti sono vari e ricercati, la cui vita dà l’impressione di essere piena di mistero e allo stesso tempo perfettamente accessibile. Uno dei resoconti più puntuali della scia che lascia una It Girl è stato scritto nel 1994 da Jay McInerney per il New Yorker, che ha seguito per alcuni giorni la santa protettrice delle It Girl contemporanee: Chloe Sevigny. Il tentativo di fermare a parole il carisma della diciannovenne Chloe è così complesso da farlo somigliare più alla caratteristica divina del termine originario che a una generica “capacità di influenzare gli altri”.

Altra signora delle It Girl, papessa delle girl crush, regina di Pinterest è Alexa Chung, modella e presentatrice diventata anche stilista, bella in quel modo non smaccatamente sessuale, simpatica e in grado di trasformare il fango di Coachella in un accessorio moda – ci riusciva pure Kate Moss ovviamente, ma quella fisicità così particolare, il suo status di icona internazionale con i contratti per brand ultra famosi la rendevano un po’ troppo distante dal modello di It Girl a cui si fa riferimento qui, che dà l’impressione di essere a una riga di eyeliner di distanza.

La mia più grossa girl crush è stata Valeria Bilello. Da adolescente ho seguito la sua carriera su MTV e poi su All Music con grande attenzione. Nel periodo in cui presentava quotidianamente Community, presi l’abitudine di registrare su VHS un paio di minuti dal programma per poter memorizzare i suoi look. Avrei potuto fare lo stesso lavoro di archiviazione anche prendendo immagini online, ma le trovavo solo sul forum Telegiornaliste, dove anche la più veterana delle professioniste che racconta una guerra civile nell’Africa subsahariana veniva commentata come una pornostar nel mezzo di una DP, un ambiente piuttosto respingente. In quel periodo nessun complimento valeva più di “Sai che assomigli a Valeria Bilello?”. Un giorno, in un negozio di Porta Ticinese, trovai un orecchino con attaccato un Power Ranger in plastica identico a quello che lei aveva indossato in una puntata del programma. Lo comprai come fosse una rara reliquia. Indossato da lei era un accessorio ironico che le dava carattere, io sembravo una otaku matta da cui tenersi alla larga. Poi io iniziai a lavorare e lei smise con la tv. Ora la seguo su Instagram, non imito più i suoi look ma se qualcuno vuole dirmi che assomiglio a Valeria Bilello io continuerò a pensare che sia un gran complimento – anche se chiaramente non le somiglio manco un po’.

Lo sbarco delle testate di moda sull’online ha reso ancora più semplice la creazione di icone di stile che riuscissero anche a mostrare il calore necessario a renderle materiale da girl crush: la modella franco-americana Camille Rowe ha condotto un documentario di un’ora sul business del wellness negli Stati Uniti per Vogue, e ci sono altri cinque video in cui in vari modi le chiedono come si veste e lei risponde «mi piace cercare capi vintage, i jeans devono essere scomodi per stare bene» e noi (o almeno, io) andiamo in brodo di giuggiole, convinte che con un paio di jeans non elasticizzati anche noi verremo fermate per strada per sapere cosa indossiamo, invece torniamo a casa e vogliamo solo spalmarci il Bepantenol nell’interno coscia.

Nell’articolo per il New Yorker su Chloe Sevigny del 1994 una delle persone intervistate dice riguardo a Sevigny: «la gente vuole proiettare i propri desideri su una ragazza. Lei è abbastanza sveglia da stare un passo indietro, il che ci permette di proiettare qualsiasi cosa vogliamo. Potrei parlare per ore di Chloe, ma la verità è che so pochissimo di lei». Diventa complesso applicare questo principio nell’era dei social network, in cui molto della fama delle influencer passa proprio per l’approccio opposto, cioè la iper-condivisione, e in cui spesso lo status di influencer si ottiene avendo già riprodotto modelli esistenti – su questo vi consiglio il geniale profilo “Influencer selvaggia”. Forse proprio per questo la necessità di avere modelli persiste, ma ora diventano sempre meno legati alla singola ragazza-matrice e sempre più eterei, più che moda dei meme.

Su Tik Tok e YouTube circola da un annetto l’espressione “That Girl”, che a differenza della “It” è un set di caratteristiche comportamentali ed estetiche che possono essere facilmente riprodotte a casa propria e ovviamente documentate sui social. La That Girl si alza al mattino molto presto, anche verso le 6, e prepara subito un caffè macchiato enorme o un matcha latte o un green juice, fa 10 minuti di meditazione e a seguire una colazione abbondante e bella da vedere, poi lavora o studia in casa per 8 ore, legge per un’ora, fa ginnastica per mezz’ora, si dà a qualche attività artistica manuale, incontra un’amica o due in situazioni tranquille e spesso casalinghe, va a dormire presto. E di nuovo uguale il giorno dopo, avvolta nella musica lo-fi e in un’atmosfera dai colori tenui, identica in tutto l’occidente. Sono migliaia le ragazze che con più o meno convinzione hanno portato avanti il trend della “That Girl”, con così tante ripetizioni da essere diventate un’ideologia, come ha detto in un video sul tema la YouTuber Alice Cappelle, basata sull’essere in forma, in salute, produttivi, woke ma non troppo radicali – esattamente come il marketing aziendale contemporaneo. Si rappresentano come modello da seguire per raggiungere la serenità attraverso la disciplina e il lavoro, ma l’impressione è che sia una bella confezione di una femminilità carina e obbediente.

La mia più grossa girl crush è stata Valeria Bilello di MTV

Emma Chamberlain è una ragazza californiana nata nel 2001 con 10,9 milioni di follower su YouTube che seguono settimanalmente i suoi vlog in cui beve caffè, mangia frutti di bosco, compra vestiti usati e parla verso l’obiettivo. Sono ipnotici. È contemporaneamente una delle più tradizionali It Girl (tanto da essere diventata il volto di Vogue per il Met Gala 2021), con tutti i riti della “That Girl” (sveglia presto, meditazione, caffè e dieta salutare), ma allo stesso tempo “non è come le altre ragazze”: citando un ennesimo modello femminile, “Not Like Other Girls”, con cui alcune ragazze che hanno gusti stereotipicamente maschile denigrano le ragazze più femminili, le other girls, caricaturandole al punto che viene il dubbio che queste other girls siano solo nella loro testa. Emma in ogni video rutta, si lamenta della voce sul suo conto che puzzi ma elenca i giorni che passa senza lavarsi, racconta i suoi movimenti intestinali non proprio stabili. Il suo modo di mostrare la solitudine senza nessun tipo di disperazione – come li descrive bene una commentatrice «sono girati in un modo per cui sembra che lei sia l’unica persona sul pianeta» – sono stati di conforto per milioni di spettatori costretti tra isolamento forzato e sofferenza per il ritorno alla vita normale, con la differenza che il suo isolamento era in una casa da (riporta E! News) 4 milioni di dollari a Los Angeles.

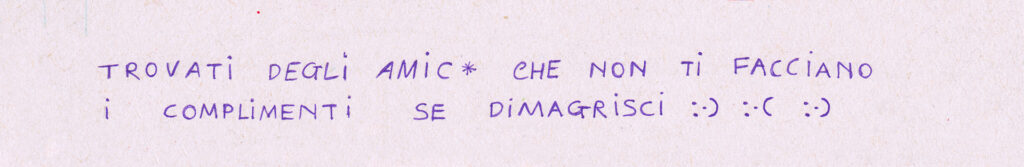

Se non si fosse capito, stiamo parlando di modelli femminili che, spogliati dalle caratteristiche individuali, possono essere ridotti a quattro parole: bianche, cis, magre, giovani. Qualcosa sta cambiando sotto alcuni punti di vista. Ci sono sempre più influencer e modelle bipoc e queer che emergono online e offline. La magrezza sembra avere ancora una certa rilevanza, ma c’è di buono che la Gen Z si è resa conto del trucco e ha iniziato a prendere le foto delle più recenti It Girl e ad analizzarle con il metodo scientifico ponendosi la domanda “È un’icona della moda o è solo magra?”. Sono video in cui i look di quella influencer o quella modella considerate simboli della moda vengono presi e indossati da ragazze con taglie normali (una banalissima 44, a dir tanto una 46) e si scopre che in molti casi l’accessorio che rende quei look pazzeschi sono gli addominali scolpiti – e forse potevo capirlo pure io dieci anni fa invece di riempirmi casa di roba che avrei messo il giorno in cui sarei dimagrita, quando la verità è che sarà più facile veder arrivare il giorno del giudizio. “Giovane” al momento sembra una caratteristica essenziale, anche se la generazione delle It Girl millennial sarà probabilmente una delle prime a continuare a esporsi passati i 30, creando così una rappresentazione dell’età adulta che non si chiuda con il raggiungimento di obiettivi tradizionali come la maternità, ma che consentano di continuare a vedersi rappresentate come parte di una società e dei suoi consumi. Perché in fin dei conti di questo parliamo, di prodotti e abiti e servizi da usare per seguire un modello. E allora non è forse meglio allontanarsi dai modelli di It o That Girl per sviluppare una propria individualità che si avvicini di più alla vera rappresentazione di sé uscendo anche dalla logica consumistica che ci frustra e distrugge il pianeta? Sì, però comincia tu che io c’ho la bacheca “inverni” su Pinterest che è piena di cappotti che vorrei comprare.