Abbiamo chiesto a due intellettuali italiani contemporanei di confrontarsi sul tema dell’intelligenza artificiale, unendo competenze filosofiche, artistiche e tecnologiche.

Ci vogliamo preparare per l’appuntamento con i quattro talk tematici e l’AI Creative Hackathon per l’evento LUMEN del Fuori Salone.

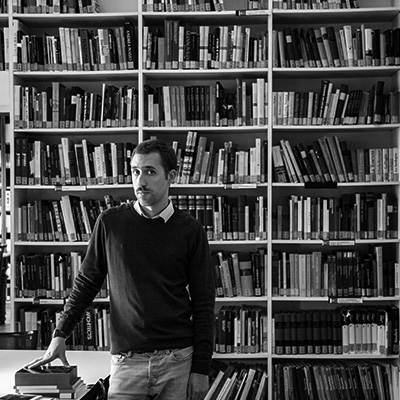

Francesco D’Isa è un filosofo, scrittore e artista digitale con una profonda expertise nell’intelligenza artificiale e nella creatività. Di recente ha pubblicato la “philosophy novel” illustrata Sunyata (Eris Edizioni) e La rivoluzione algoritmica delle immagini (Sossella Editore, 2024). Direttore editoriale della rivista culturale L’Indiscreto. Docente di Filosofia presso l’Istituto Lorenzo de’ Medici a Firenze e di Illustrazione presso LABA Brescia. La sua produzione artistica si distingue per un’estetica estremamente originale, frutto di una straordinaria abilità nella scrittura di prompt e nella generazione di immagini e figure il cui stile unico è spesso il risultato di errori guidati da lui stesso.

Silvio Lorusso è uno scrittore, artista e designer italiano con sede a Lisbona, Portogallo. Ha pubblicato Entreprecariat (Onomatopee) nel 2019 e What Design Can’t Do (Set Margins’) nel 2023. Lorusso è professore associato presso la Lusófona University di Lisbona e tutor presso il dipartimento di Information Design della Design Academy Eindhoven. Il suo lavoro tocca comunicazione visiva, meme, editoria post-digitale, imprenditorialità e precarietà, piattaforme digitali, cultura e politica del design, programmazione creativa, istruzione artistica e di design, videogiochi.

Abbiamo pensato a un dibattito di sei domande in cui potessero emergere le tematiche più urgenti che riguardano l’AI: la sua rilevanza artistica, la sua “autonomia”, il suo marketing, le ricadute sociali e le ipotesi fantascientifiche.

Un’AI potrà mai sviluppare una visione del mondo indipendente dai dati con cui è stata addestrata? Corollario o premessa della domanda precedente: cos’è l’intelligenza umana e dobbiamo chiamare questa tecnologia intelligenza?

FD Se le AI generative restano come sono adesso – cioè modelli statistici che si basano su dati umani, e che per di più vivono un triplo livello di bias (quello ineliminabile insito nei dataset, quello imposto dal RLHF e infine quello degli sviluppatori che decidono cosa “censurare” e cosa no) – non possono sviluppare una visione del mondo indipendente.

Molta della disinformazione che ci circonda nasce proprio dal confondere l’AI con un’entità autonoma dotata di “coscienza”.

Queste tecnologie imparano da noi: dai nostri testi, dalle nostre immagini, dai nostri pregiudizi. Va detto infatti che anche noi non abbiamo una visione “indipendente” dai dati a nostra disposizione. Ma la domanda è interessante proprio perché presenta un problema: molta della disinformazione che ci circonda nasce proprio dal confondere l’AI con un’entità autonoma dotata di “coscienza”. È una confusione che ci portiamo dietro sin dal nome “Intelligenza Artificiale”, ottima trovata di marketing ma pessimo descrittore, un’etichetta che fin dall’inizio ha creato l’equivoco di un cervello sintetico autonomo e simile a quello umano.

In realtà, è difficilissimo anche solo dare una definizione univoca di intelligenza umana. Ogni volta che una macchina ci supera su un compito (tipo le calcolatrici con i calcoli), tendiamo a cambiare la soglia di ciò che chiamiamo “intelligenza” per mantenere un nostro presunto primato. Eppure, formiche, piante, insetti – tutti manifestano strategie e competenze in cui noi siamo nettamente inferiori (dalle costruzioni sociali dei formicai alle capacità di adattamento straordinarie di certe piante). Credo sia legittimo chiamare “intelligenza” anche quella dell’AI, perché comunque esprime una forma di elaborazione complessa, ma non dobbiamo usare sempre la nostra come metro di paragone. L’AI imita la nostra intelligenza e probabilmente si basa su alcuni meccanismi analoghi, ma per altri è molto diversa dalla nostra. Ad esempio non ha volontà, drive, emozioni, sensi. Noi filtriamo il mondo, lei come mondo conosce il risultato dei nostri filtri. Siamo già circondati da molti tipi d’intelligenza e anche gli aspetti più potenti della nostra sono più il risultato di un intreccio di cervelli (e culture) che di un fenomeno individuale. Non mi convince l’idea di un primato umano né tantomeno individuale: l’innovazione – dall’arte alla scienza – è sempre stata un’impresa collettiva, un po’ come la sinergia di un formicaio.

SL

Sono d’accordo con Francesco per quanto riguarda l’espressione “intelligenza artificiale”: eccellente “brand” ma pessimo significante. Ma lo stesso vale per moltissimi dei termini che utilizziamo, sia teorici che pratici. Ad esempio, quanto è intrisa di retorica la formula “smart working”? Per parte mia, ho sempre preferito un altro acronimo che dobbiamo a Douglas Engelbart, ovvero AHI, Augmenting Human Intellect. Detto ciò, la battaglia terminologica è ormai persa. Meglio dunque dedicarsi alla cosa piuttosto che al suo nome.

Rispetto alla domanda iniziale, la questione sta tutta nel definire “indipendente”. L’immagine di Bergoglio con il Moncler, tra gli artefatti visivi più efficaci prodotti finora con l’AI, non è presente nel dataset. In tal senso si può dire che l’AI ha prodotto una visione del mondo indipendente dai dati originali. Si può certo dire che il processo è stato condizionato e limitato a vari livelli, finendo così a parlare dei cosiddetti bias, i quali, pur essendo al centro di una diatriba cruciale e irrisolta, non ci portano lontano.

La “dipendenza” che considero più interessante è relativa all’intelligenza artificiale come fatto culturale. Viviamo un’era in cui i prodotti dell’AI sono presentati in quanto prodotti dell’AI: dipendono dalla narrazione (polarizzata) intorno al nuovo scenario tecnosociale. A volte sembra addirittura che la loro produzione sia una scusa per promuovere le nuove possibilità tecniche. Dunque una vera indipendenza non si otterrà con l’impraticabile costruzione di dataset neutri, bensì avverrà nel momento in cui la figura si farà sfondo: quando l’AI smetterà di apparirci come una specie di Golem, quando un artefatto sintetico esisterà in quanto artefatto e non in quanto sintetico.

Faremmo bene a diffidare di chi sbandiera la parola “umano”.

Tra una decina d’anni ci interesserà distinguere ciò che è umano da ciò che è generato – posto che questa differenza sia così netta – o non sarà più un argomento?

SL Non esiste un “ci”, un “noi”. Già oggi la distinzione tra umano e generato (distinzione scorretta, perché ciò che è generato è fin troppo umano) è irrilevante per i boomer su Facebook, i propagandisti di Trump, i bot russi. Essa è invece rilevante per i cattivi editorialisti, i filosofi pop, i romantici fuori tempo massimo, i copywriter. Faremmo bene a diffidare di chi sbandiera la parola “umano”.

FD Concordo decisamente con Silvio. Credo che tra dieci anni distinguere ciò che è stato creato con AI (ricordo che rifiuto l’idea di Ai che lavorano da sole, perché soprattutto in ambito artistico è privo di senso) sarà di interesse specialistico, più o meno come oggi ci soffermiamo a capire se una foto è stata scattata con una reflex analogica, una digitale o un cellulare. Sarà una nota di contesto: magari ci farà piacere saperlo, un po’ come leggiamo le didascalie nei musei per capire con che tecnica è stato dipinto un quadro, ma non lo vedo più come un grande tema di discussione. In fondo, la tecnologia si normalizza in fretta: quello che oggi ci sembra ancora “nuovo” o “incerto” domani diventerà solo uno strumento in più. C’è un concetto, che Kirsten Drotner chiama “media panic”, per descrivere come ogni volta che arriva un medium inedito – dal romanzo ai fumetti, dalla radio alla TV, fino a Internet – ci sia un allarme generale sul fatto che “non ci sarà più nulla di autentico” o che “la creatività umana è finita”. Poi, lentamente, ci si abitua e si integra tutto nell’uso comune. Lo stesso succederà con l’AI: oggi è la novità e ci preoccupa, ma tra dieci anni lo considereremo uno dei tanti metodi di produzione creativa.

Qual è la differenza tra la mediazione di una macchina fotografica (o di altra estensione tech utilizzata per produrre arte) e quella del prompt engineering tra l’artista e il reale?

FD

La differenza tra la macchina fotografica, il pennello, la pressa da stampa, il computer e l’AI sta più che altro nel fatto che i primi li diamo per scontati, mentre ci ritroviamo a discutere molto dell’AI perché è l’ultimo arrivato e non abbiamo ancora interiorizzato il suo funzionamento. Ma in realtà ognuno di questi strumenti media il rapporto tra l’artista e il mondo, e lo fa in modi non neutri.

Vilém Flusser sosteneva nel 1983 che la macchina fotografica non è solo un oggetto passivo al servizio del fotografo: ha un suo “programma”, un set di possibilità e di limiti che incoraggiano (o scoraggiano) certe scelte estetiche. Oggi possiamo dire la stessa cosa dell’AI: è progettata con algoritmi e parametri decisi a monte, che orientano i risultati, che poi l’artista sfrutta secondo la propria poetica.

Anche la prospettiva – se pensiamo a quello che scrive Gombrich – non era una semplice “finestra sul mondo”, ma un sistema culturale che imponeva una certa visione geometrizzata della realtà. In altre parole, ogni strumento non è mai neutrale: ci fornisce una serie di funzioni e ci priva di altre, e in questo senso partecipa alla creazione dell’opera. È un mediatore, ma è anche un co-autore, perché ci spinge verso certe soluzioni e ci impedisce di vederne altre. Dunque credo che il “prompt engineering” (che ricordo è ormai solo un aspetto tra i tanti per chi lavora seriamente con AI) non sia più alieno della prospettiva o del pennello: è solo un diverso modo di interagire con il reale e di metterlo in forma, con la differenza che ci è ancora poco familiare.

Il prompting ha molto in comune con la formulazione di query sui motori di ricerca.

Ancora una volta è difficile contraddire Francesco quindi, per aggiungere un po’ di pepe, insisterò sul fatto che la sua affermazione, oggi, dovrebbe suonare come una banalità. D’accordo, nessuno strumento è neutrale. Ma, se è così, per cosa parteggia? Dire che il prompt engineer è un po’ come un fotografo o un pittore non ci dice nulla del prompt engineer. Perché si possa dire qualcosa di specifico su questa nuova figura, conviene adottare uno sguardo il più possibile materialista, osservando innanzitutto la sua attività primaria, la scrittura, o meglio la digitazione. A partire da ciò, ho suggerito come altri che il prompting ha molto in comune con la formulazione di query sui motori di ricerca. Entrambe le attività, ad esempio, prevedono l’inserimento di una stringa di testo e di alcuni parametri. Per questa ragione, trovo particolarmente intrigante il libro di Niccolò Monti intitolato Prompting.

La butto giù in maniera approssimativa ma è solo per il gusto della provocazione: se parliamo di creatività letteraria potremmo raggruppare un po’ artisti che hanno cambiato per sempre il modo di raccontare l’essere umano – Eschilo, Dante, Shakespeare, Tolstoj, Kafka, per fare qualche nome. Dopo il loro avvento tutti hanno dovuto fare i conti con il loro sguardo e questo ha prodotto anche migliaia di epigoni più o meno mediocri. Qual è la differenza con le opere derivative dell’AI? E sapremmo riconoscere una frattura artistica (o epistemologica) se fosse prodotta dall’AI?

SL La frattura è già avvenuta: l’epistemologia è già cambiata. Ora ci spetta il compito di esplicitare in che modo. Alcuni artisti e intellettuali ci stanno riuscendo (ad esempio Holly Herndon e Mat Dryhurst il cui libro ha un titolo potentissimo: All Media Are Training Data), altri invece – la maggioranza – ci mostrano la nuova realtà dallo specchietto retrovisore. A quest’ultima categoria appartiene per esempio Christie’s, che pur selezionando alcuni ottimi artisti per l’ultima asta, li raccoglie sotto l’etichetta di AI Art (la dipendenza di cui parlavo sopra) e la descrive come se stesse parlando dell’avvento di internet – o di Photoshop.

FD Io sono felice a dire il vero che Christie’s abbia proposto quest’asta, ovviamente il titolo è pubblicitario, ma almeno si rompe un ridicolo tabù. Ok, sono noioso ma continuo a rifiutare l’idea delle AI che lavorano da sole. Al momento, i romanzi “automatici” che possono generare sono poco più che spazzatura, sensata ma illeggibile (ovviamente alcuni umani possono fare anche di peggio). Ma non vedo al momento un processo creativo autonomo di qualche interesse. I libri li scrivono sempre gli esseri umani, anche quando usano l’AI come strumento, e tra quei libri continueranno a esserci opere orrende e capolavori, come è sempre stato. L’idea di un’AI del tutto autonoma è spinta dalle big tech perché fa gola per finanziamenti e vendite, ma non mi pare all’orizzonte, né mi sembra plausibile finché lo strumento rimane strutturato com’è ora. Non mi piace speculare su cose che non sappiamo neanche se potranno esistere, ma se vogliamo giocare con la fantascienza, un giorno potremmo avere delle AI che raccolgono dati dal mondo con sensi propri e spinte motivazionali proprie: forse allora creerebbero qualcosa di inedito – e noi credo che non saremmo in grado di capirlo. Sarà l’arte delle AI, ma per altre AI.

Demonizzare l’IA come se fosse un’entità autonoma e rapace impedisce di vedere la radice del problema, che è (e resta) il contesto socio-economico.

La vedremmo in maniera differente se fossimo in un sistema economico-sociale differente? Cioè se il problema della creatività umana non si confondesse con quello della tutela economico-sociale di illustratori, scrittori, montatori, informatici, architetti? Cosa ne pensate delle cause intentate contro OpenAI e c’è una sostanziale differenza di visione politica con Deepseek (al di là della questione chip e consumo energetico)?

FD

Credo che se vivessimo in un sistema economico e sociale radicalmente diverso, con tutele e diritti più solidi per i lavoratori creativi, i timori sull’AI sarebbero molto minori. Non è la tecnologia in sé a minacciare scrittori, illustratori o altro, ma la precarietà e la concorrenza al ribasso: fenomeni che esistevano già e che l’avvento dell’AI sta semplicemente portando in superficie, e in alcuni casi estremizzando. Demonizzare l’IA come se fosse un’entità autonoma e rapace impedisce di vedere la radice del problema, che è (e resta) il contesto socio-economico.

Per me, il punto centrale è che abbiamo di fronte tecnologie estremamente interessanti che, però, rischiano di restare saldamente in mano a pochissimi colossi tech, sfruttate dagli oligopoli a loro esclusivo vantaggio. Trovo paradossale che tanti artisti se la prendano con l’AI in sé, mentre la vera questione è un sistema economico e politico che premia chi ha i capitali e l’accesso a dataset e tecnologie. Invece di demonizzare l’AI, dovremmo lottare per modelli di sviluppo collettivi e trasparenti, così da condividere i benefici (e i dati) con tutti. DeepSeek, con la scelta di sposare l’open source, è molto più avanti da un punto di vista etico – senza contare l’importantissimo risparmio energetico. La cultura cinese, più collettivista e meno individualista, è decisamente avvantaggiata nella corse delle AI. In Europa comunque abbiamo Mistral, anche se non è all’altezza, Stable Diffusion (In Inghilterra) e Flux, quanto ad open source. Purtroppo al momento la politica non ha deciso di potenziare questo sviluppo, cedendo ad alcune pressioni dei copyright holders. Liberare dai diritti l’open source sarebbe stata una mossa decisamente saggia.

For those confused why the US state and Silicon Valley are having a meltdown on twitter today.

China released multiple AI models that are 50x more efficient than the best American AI models and made them open source, ruining the AI market

— ashok | ಅಶೋಕ್ 🇵🇸 (@broseph_stalin) January 25, 2025

L’idea di “fermare” le AI invocando il copyright sembra, a prima vista, una risposta logica: «se usi le mie opere per addestrare i tuoi modelli, devi pagare». Ma in pratica, finisce per favorire accordi tra giganti – tipo OpenAI e i grandi editori – e di conseguenza, a guadagnarci non sono certo i singoli autori, bensì chi detiene stock enormi di contenuti. Tanto più che un contributo minimo (una decina di immagini o qualche testo) su miliardi di dati si traduce in un compenso inesistente. Insomma, la battaglia sul copyright non è solo filosoficamente discutibile (perché la creatività è sempre stata un’impresa collettiva), ma è pure strategicamente fallimentare: legittima la privatizzazione dei dati, rafforza i monopoli, e allontana la prospettiva di realizzare AI aperte e pubbliche.

A seguito della frattura epistemologica prodotta dall’AI, non solo gli strumenti concettuali che usiamo oggi, ma anche quelli di lotta, sono diventati gli strumenti di ieri.

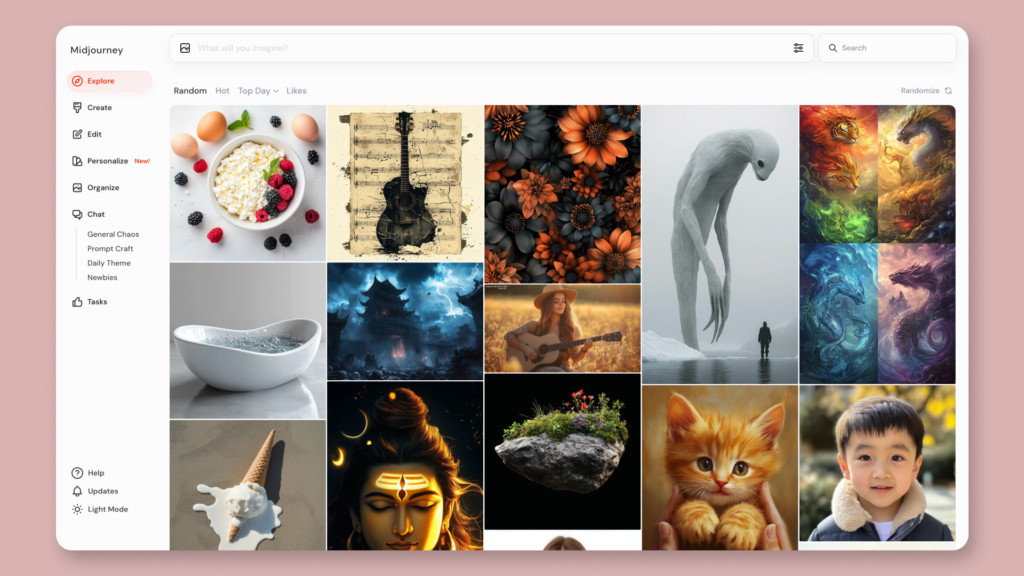

SL Mi pare innegabile che la cattura, piratata o meno, di immense quantità di dati, successivamente rivenduti come prodotto rappresenti una fregatura per artisti, creativi, scrittori e utenti in generale. Purtroppo, a seguito della frattura epistemologica prodotta dall’AI, non solo gli strumenti concettuali che usiamo oggi, ma anche quelli di lotta, sono diventati gli strumenti di ieri. Il copyright è uno di questi: è vero che invocare il diritto d’autore su un’immagine che rappresenta lo 0,0000000000001% di un dataset è assurdo, ma è altrettanto probabile che Midjourney abbia calibrato gli stili disponibili basandosi sul lavoro di una manciata di artisti (circa 4000, a quanto pare). Ciò che certamente non aiuta è lanciarsi in generalizzazioni come “la creatività è sempre stata un’impresa collettiva”, etichettandole addirittura come filosofiche, perché così si finisce per fare il gioco ideologico delle grandi compagnie.

Chi consumerà la plusproduzione di merce artistica dei prossimi anni?

SL Mi sento di rispondere: la gente viva e in salute. Quella moribonda preferirà prodotti d’eccellenza selezionati e isolati da nuovi curatori, esperti e gatekeeper di vario genere. I vivi si godranno il Gesù-gambero subacqueo, mentre i moribondi decifreranno a fatica le didascalie prolisse accostate a sgranate immaginette pseudo-surreali in qualche museo importante o di provincia, il che non fa differenza.

FD

Non credo che ci sarà una plusproduzione di materiale artistico, ma piuttosto un’enorme quantità di contenuti generici – esattamente come è avvenuto con la fotografia. In mezzo a una sterminata massa di brutte foto fatte alla buona, ce ne sono alcune che sono diventate arte. Ma l’avvento della macchina fotografica non ha eliminato la pittura o distrutto il panorama artistico: ha semplicemente aggiunto un nuovo strumento, che a volte è sfruttato in modo magistrale e in moltissimi altri casi genera immagini banali o superflue.

Baudelaire, ne Le Public Moderne et la Photographie (1859), usava parole incendiarie contro la nuova invenzione, che considerava un pericolo per l’immaginazione: profetizzava che saremmo stati sommersi da un fiume di immagini banali e ripetitive, fatte da gente senza talento. Bé, è accaduto, sebbene sul resto il poeta si sbagliasse. Ecco, credo che con l’AI vivremo un fenomeno simile: miliardi di output scadenti e qualche perla che diventerà arte. Il grosso sarà consumo di massa, l’arte resterà arte. La rivoluzione sarà soprattutto nella quantità, ma non sono certo che aumenterà in termini assoluti. Potrebbe semplicemente accadere che immagini AI brutte sostituiranno altre immagini non AI altrettanto brutte nei vari flussi visivi che ci aggrediscono la retina quotidianamente.