Per noi nati negli anni Ottanta l’idea che il mondo si fosse “globalizzato” è stata a lungo la proverbiale acqua in cui nuotare. In molti casi controcorrente. Alcuni degli scontri più caldi della mia adolescenza – momenti che hanno definito identità socio-culturali e costumi giovanili – avevano come oggetto la globalizzazione e i suoi riti istituzionali, su tutte le riunioni del WTO (Seattle) e del G8 (Genova). La “globalizzazione” era accusata di tutti i guasti nella nostra parte di mondo e delle ingiustizie nella parte che non lo era. Disoccupazione? Globalizzazione! Disuguaglianze? Globalizzazione! Neo-colonialismo? Globalizzazione! Sfruttamento? Globalizzazione!

E la globalizzazione è (stata?) (anche) questi fenomeni. Poiché, a conti fatti, essa non è (stata?) che il tentativo di recuperare rendimenti capitalisti da parte di grandi aziende occidentali, spostando attività labour-intensive in aree del mondo in cui la manodopera costava meno. E dunque sì: la globalizzazione ha contribuito alla precarizzazione del lavoro occidentale (il cosiddetto “China shock”). E dunque sì: la globalizzazione ha operato una sorta di selezione che ha favorito pochi soggetti industriali, sempre più grandi e spesso lievitati finanziariamente, premiando le rendite rispetto all’impiego e generando un notevole aumento delle disuguaglianze. E dunque sì: la globalizzazione ha usato i differenziali di sviluppo su scala globale (spesso ereditati dai colonialismi) per sfruttare lavoro poco pagato e poco tutelato in Asia, Europa dell’Est, Sudamerica e Africa. Eppure, al suo apice, la globalizzazione è stata anche qualcosa di più complesso e interessante (e in certo senso giusto).

L’illusione liberale, e la Cina

È stata un gigantesco processo di convergenza economica su scala globale (o meglio: è stata l’inversione di una lunga fase di “grande divergenza” precedente). Se dal nostro lato di mondo ha contribuito a erodere salari e garanzie sociali, dall’altro ha permesso a centinaia di milioni di persone nei paesi in via di sviluppo di uscire dalla povertà estrema. Uno di questi paesi – la Cina – ne è uscito anche “troppo” (almeno per il punto di vista di alcuni). Ne è uscito così tanto che, dopo aver constatato in due occasioni cruciali (l’attacco all’Iraq e la crisi del 2008) ipocrisie e debolezze del “nostro” modello, ha deciso di diventare assertivo. Così assertivo, e dotato della forza per esserlo, che qualcuno ha iniziato a preoccuparsi. A pensare che questa globalizzazione – che in pochi decenni aveva creato giganti ostinati se non ostili – dopotutto fosse un po’ pericolosa.

Forse vi sorprenderà sapere che il primo influente politico occidentale a sospettare della globalizzazione non è stato Trump o la combriccola circense dietro Brexit. È stato Obama.

Anche perché, nel frattempo, venuta meno la promessa implicita nel patto sociale postbellico (benessere in cambio di adesione), gli effetti della globalizzazione all’interno del perimetro delle democrazie occidentali cominciavano a produrre esiti socio-politici sempre più disfunzionali. Forse vi sorprenderà sapere che il primo influente politico occidentale a sospettare della globalizzazione non è stato Trump o la combriccola circense dietro Brexit. È stato Obama.

Già dal suo primo mandato, Obama inaugurò un cambio di paradigma nella filosofia profonda della presenza americana nel mondo. L’idea alla base era che la globalizzazione, nel modo in cui era stata gestita nei decenni precedenti, non fosse più particolarmente funzionale alla causa degli USA.

La convinzione clintoniana che il “doux commerce” avrebbe veicolato i valori liberali del “rules based order”, sgretolando dall’interno i regimi, si era del resto infranta contro la dura realtà. Non solo il Partito Comunista Cinese non si era ammorbidito ma, grazie alle convergenze della globalizzazione, aveva sviluppato strumenti per espandere la propria influenza in ogni angolo del globo. A inizio anni Dieci la Cina non era più un gigante manifatturiero con salari bassi e aziende da sottoscala. La Cina era una superpotenza tecnologica e finanziaria che, con la “svolta” di Xi Jinping, manifestava l’intenzione di occupare un posto nel mondo commisurato al suo ritrovato peso.

Di fronte alle evoluzioni di Pechino, a Washington la logica del contenimento ha cominciato a prevalere su quella del mercato. Il primo segnale, nel 2013, è stata la scelta di non invitare Xi Jinping alle discussioni per gli accordi commerciali transpacifici (TPP). A questo gesto la Cina ha reagito con l’intensificazione di una propria iniziativa di diplomazia logistico-finanziaria: la molto discussa “nuova via della seta” (Belt and Road Iniziative), un canale di sfogo per l’aggressivo modello di crescita cinese, basato sull’export più che sullo sviluppo del mercato interno. All’improvviso, al posto di un singolo progetto di globalizzazione ne esistevano due.

Il primo Trump e l’ultima pandemia

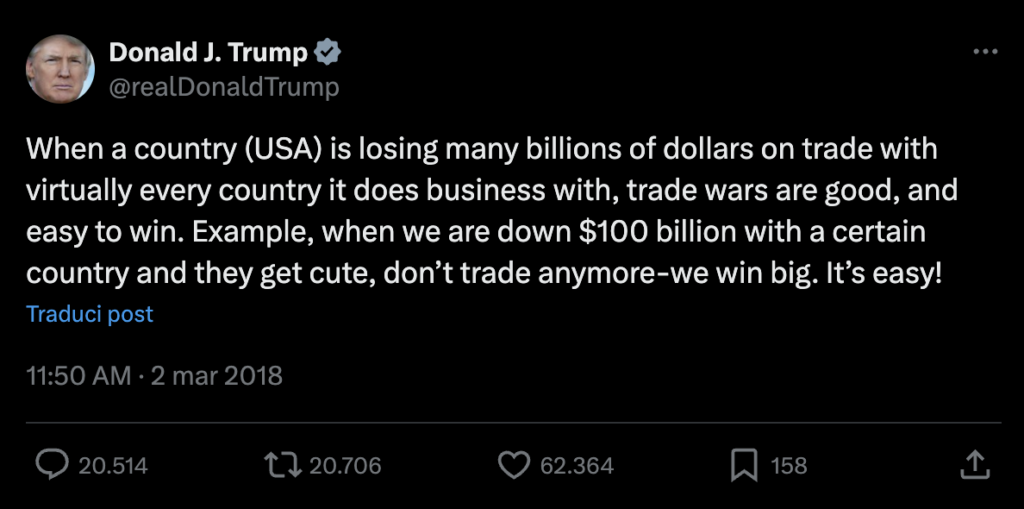

A metà anni Dieci, il mercato globale era ormai divenuto terreno di scontro tra diversi imperialismi commerciali. È a questo punto della storia che, come un diavolo tasmano, si inserisce il primo Trump, con il ban a Huwaei, le prime guerre commerciali e, soprattutto, le iniziative di boicottaggio al WTO. È una storia raccontata meno di quanto meriterebbe, ma è simbolico che l’organo che più incarnava la globalizzazione – anche, se non soprattutto, agli occhi dei critici – sia stato reso inagibile dai suoi stessi creatori, poiché le sue regole non erano più funzionali al modo in cui essi intendevano condurre il gioco.

Tutte idee che, al netto degli accenti nazionalisti, vent’anni prima avrebbe potuto (quasi) sottoscrivere Naomi Klein.

Agli americani Trump presentò le proprie politiche commerciali come parti integranti del suo progetto, sciovinista e nostalgico, per rifare l’America di nuovo grande. Per ricostruire l’America delle fabbriche e del lavoro sulle ceneri – diceva lui – dell’America del fentanyl e della ruggine, delle masse sconfinate lasciate indietro dai fighetti globalisti. Tutte idee che, al netto degli accenti nazionalisti, vent’anni prima avrebbe potuto (quasi) sottoscrivere Naomi Klein.

Tuttavia, la realtà dietro la retorica, era che mentre Trump twittava compulsivamente contro le “truffe cinesi”, la finanza americana continuava a investire pesantemente proprio nell’economia asiatica, e le grandi multinazionali statunitensi stringevano partnership in Cina, aprivano sedi, cercavano spazi in un mercato che cresceva a ritmi da far impallidire i “miracoli economici” delle nostre latitudini. La globalizzazione non si era davvero fermata.

Poi è arrivato il covid. E di colpo la rete mondiale di flussi interconnessi – merci, persone, capitali, informazioni – si è, per un po’, davvero fermata. La pandemia ha rappresentato uno stress test senza precedenti per il sistema globalizzato. Non tanto perché ha spezzato le filiere planetarie ma poiché ha dimostrato che la loro fragilità non era più solo logistica ma era divenuta profondamente politica.

La pandemia ha riattivato la coscienza della materia e dello spazio: ci ha costretti a pensare non solo che qualcosa ci serve, ma da dove viene, come arriva, chi lo produce.

Per la prima volta dopo decenni, la gente comune – quella che non segue le relazioni Cina-Usa ma si preoccupa del prezzo della spesa – ha sentito che qualcosa si era rotto. E che quel qualcosa non era distante o astratto: era la mascherina che non si trovava, era lo scaffale semi-vuoto, era il vaccino prodotto altrove e soggetto a logiche di priorità nazionali.

Concetti come “autonomia strategica”, “filiera corta”, “rilocalizzazione” sono usciti dai paper degli economisti industriali e sono entrati nel vocabolario quotidiano di cittadini e opinionisti. La pandemia ha riattivato la coscienza della materia e dello spazio: ci ha costretti a pensare non solo che qualcosa ci serve, ma da dove viene, come arriva, chi lo produce. E così ha sgretolato, almeno in parte, quella fiducia automatica nel fatto che il sistema® avrebbe sempre trovato una soluzione.

La pandemia è stata una rottura epistemologica. Ha messo in discussione il presupposto (in gran parte ideologico) che il mondo fosse ormai divenuto “piatto”. Ha rispolverato l’idea che i confini e le distanze fossero variabili significative. Che non tutto fosse immediatamente accessibile, disponibile, trasportabile. Che, in certe condizioni, l’interdipendenza potesse diventare un rischio.

Ucraina, Gaza e la fine delle “regole”

Nel frattempo la Storia è andata avanti e con essa il ripensamento politico della globalizzazione. Negli anni del covid la sicurezza nazionale – una volta separata dalle dinamiche economiche, salvo in tema di armamenti – è diventata la chiave di molte decisioni rilevanti degli Stati. Chi produce i principi attivi dei farmaci? Chi controlla le filiere tecnologiche avanzate? Chi possiede i dati? Dove li elabora? Chi può accedere a certi brevetti? Dove si formano i migliori talenti STEM? Sempre meno di queste allocazioni sono state lasciate al mercato e sempre di più sono state appropriate dalla politica.

Benissimo scambiare con la Cina sneaker e magliette, bourbon e soia, ma i semiconduttori avanzati o le ricerche sul quantum computing, ecco quelli meglio di no.

Certo, nel passaggio dal primo Trump a Biden, il linguaggio è cambiato ma la direzione di fondo è rimasta la stessa: contenere la Cina, limitare l’interdipendenza, rafforzare la “resilienza” industriale. In luogo dei dazi a tappeto di Trump, il corso bideniano ha preferito i veti mirati alle esportazioni, condendo il tutto con nuove parole d’ordine: reshoring, friendshoring, nearshoring, decoupling, derisking.

Nella logica del “new Washington consensus” proposto dal consigliere alla sicurezza Jake Sullivan, il commercio globale non andava rinnegato ma, in certi casi, era da subordinare a priorità di diversa natura. Quindi benissimo scambiare con la Cina sneaker e magliette, bourbon e soia, ma i semiconduttori avanzati o le ricerche sul quantum computing, ecco quelli meglio di no. Per chi osservava dall’esterno, la domanda via, via è divenuta: è possibile una globalizzazione con il misurino? I dati sul commercio globale sembravano dire: certo che sì! La qualità delle relazioni tra i responsabili politici dei grandi mercati sembrava lasciare più di un dubbio.

Poi sono arrivate l’Ucraina e Gaza. A quel punto, anche i più incrollabili sostenitori del “mondo piatto” hanno dovuto ammettere che l’età d’oro della globalizzazione era stata (anche) terreno di coltura di conflitti.

Nel caso dell’Ucraina, la reazione europea ha rivelato fino a che punto l’assuefazione alla globalizzazione avesse reso alcuni paesi vulnerabili proprio nei segmenti più critici: energia e materie prime. Scoprire di essere dipendenti per il 40% dal gas russo non è stato solo un problema economico. È stato un momento di verità politica. Il continente che si era più di tutti crogiolato nel mito del “dolce commercio” – l’Europa – si è trovato costretto a riconsiderare le proprie priorità, e in fretta.

Nel caso di Gaza, il tema è divenuto quello della legittimità e della coerenza delle “regole” dei sostenitori del “mondo basato sulle regole” – oltre a quello della frattura morale tra Nord e Sud globale. Le mappe del consenso internazionale, con i paesi occidentali sempre più isolati nel loro sostegno a Israele, hanno rivelato un’altra crepa: quella tra coloro che hanno progettato e beneficiato della globalizzazione per decenni, e coloro che l’hanno subita, accettata, a volte cavalcata, ma mai veramente “posseduta”.

Di fronte alla violenza, l’idea che ogni paese – o perlomeno ogni grande blocco geopolitico – debba tornare a saper produrre, innovare e difendere in proprio ha preso sempre più spazio. La fiducia nella fluidità del sistema è stata rimpiazzata dalla diffidenza strategica. Da catene di circolazione del valore di invisibile efficienza, le supply chain sono diventate oggetti politici, da disegnare, circoscrivere, monitorare. L’ideale cosmopolita ha ceduto il passo a nuove forme, più o meno sofisticate, di realismo nazionale. E così, negli ultimi anni, siamo entrati in una fase che qualcuno ha ribattezzato “globalizzazione selettiva”, altri “capitalismo politico”, altri ancora (tra cui il sottoscritto) “post-globalizzazione”.

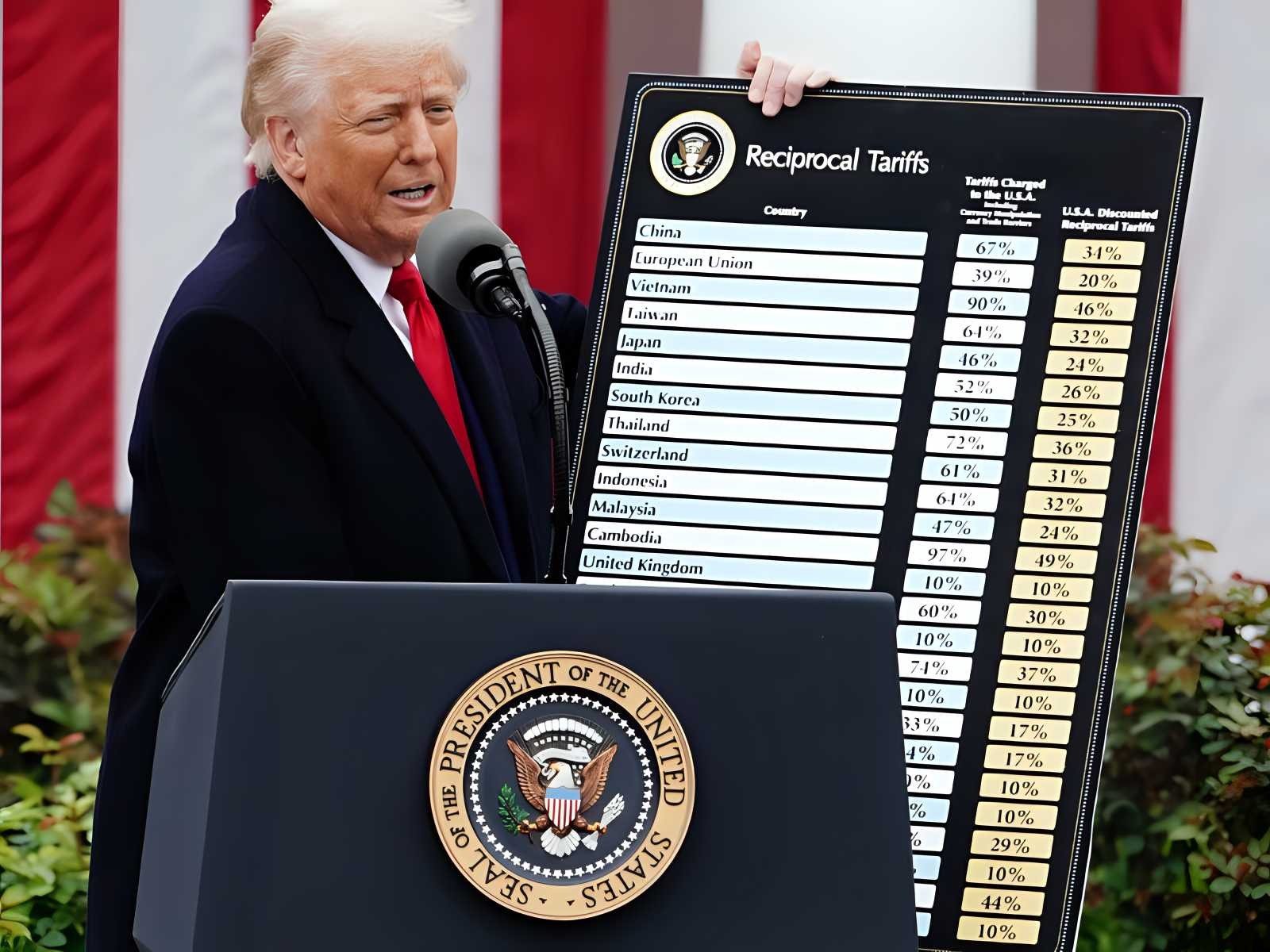

Terrorismo tariffario

Ora tuttavia è giunto qualcosa di ancora diverso: la nuova ondata di dazi imposta dal secondo mandato di Donald Trump. Non si tratta, come nel 2018, di un gesto provocatorio, né di un diversivo finalizzato a un’agenda elettorale: i nuovi dazi rappresentano un’aggressione tariffaria a tappeto, senza precedenti nella Storia contemporanea. Nessun settore è al riparo. Nessun partner commerciale, o storico alleato, può dirsi al sicuro.

Il messaggio è chiaro: l’America (e la domanda cruciale qui è: soltanto quella di Trump?) non si sente più vincolata a nessuna architettura condivisa.

Se finora le regole del WTO erano state al più ignorate o aggirate (tanto da Trump quanto da Biden), ora esse vengono calpestate, schernite, con evidente soddisfazione. Il messaggio è chiaro: l’America (e la domanda cruciale qui è: soltanto quella di Trump?) non si sente più vincolata a nessuna architettura condivisa. È un messaggio rivolto a tutti: alla Cina ovviamente (dalla cui risposta dipenderà tantissimo del futuro di questa vicenda), ma anche all’Europa, al Giappone, alla Corea del Sud, al Messico, al Canada. Nessuno escluso. In un mondo dove ogni transazione commerciale diventa una potenziale arma, la reciprocità e la pianificazione cedono il passo alla negoziazione permanente e al calcolo a breve termine. È più di un cambio di direzione. È un reset.

Se attraverso i dati, negli ultimi anni, si poteva ancora sostenere che la globalizzazione non fosse mai davvero morta; che il destino del mondo fosse comunque globale, e che, al massimo, si fosse chiusa la parentesi “iper-globale” del momento unipolare, oggi si naviga a vista come non accadeva da decenni. Forse da secoli.

I dazi di Trump non sono semplicemente il risultato di una infantile e malsana ossessione per le bilance commerciali. Sono un atto di deliberata balcanizzazione dei meccanismi del capitalismo internazionale. Trump sta facendo, per certi versi, arte performativa. Non pare focalizzato a fare o a ottenere qualcosa, come di solito accade con ogni politica economica, bensì a rivelare e a segnalare. Il terrorismo tariffario che sta praticando – e il modo in cui lo sta somministrando – non può davvero essere mirato a ricostruire l’America produttiva o a imporre un diverso ordine (commerciale) al mondo. Sembra piuttosto voler comunicare che, finché l’America non avrà finito di scavare le proprie trincee, nessun ordine (commerciale, e non solo) sarà possibile.