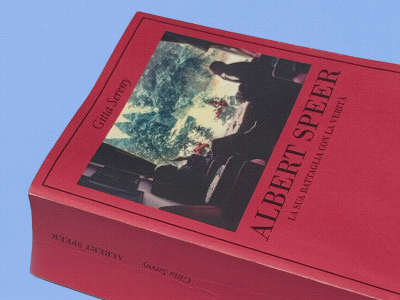

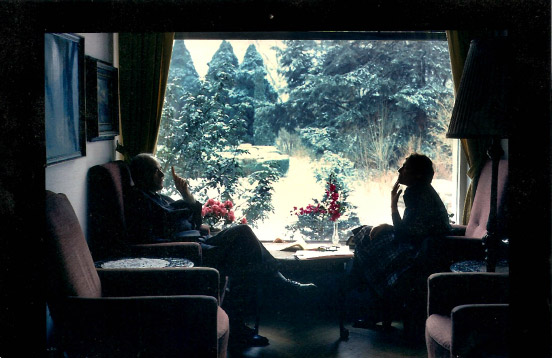

Chiudo l’ultima pagina di questo libro con la sensazione di essere tornato da un viaggio. La copertina è rossa e la foto sopra il titolo mostra due persone adulte sedute comodamente sulle poltrone di un salotto borghese il cui sfondo, su cui spicca il loro profilo, è una vetrata a tutta parete da cui entra la luce fioca di un bosco rigoglioso. La donna è chinata leggermente in avanti, non tocca lo schienale, le dita poggiate sul mento in un ascolto concentrato e circospetto. L’uomo poggia sullo schienale, le gambe accavallate, e il dito indice della mano sinistra punta in alto nel tentativo di persuadere con autorevolezza che le cose sono andate veramente così, io dello sterminio degli ebrei intuivo qualcosa, ma, in definitiva, non sapevo.

Ph. Don Honeyman

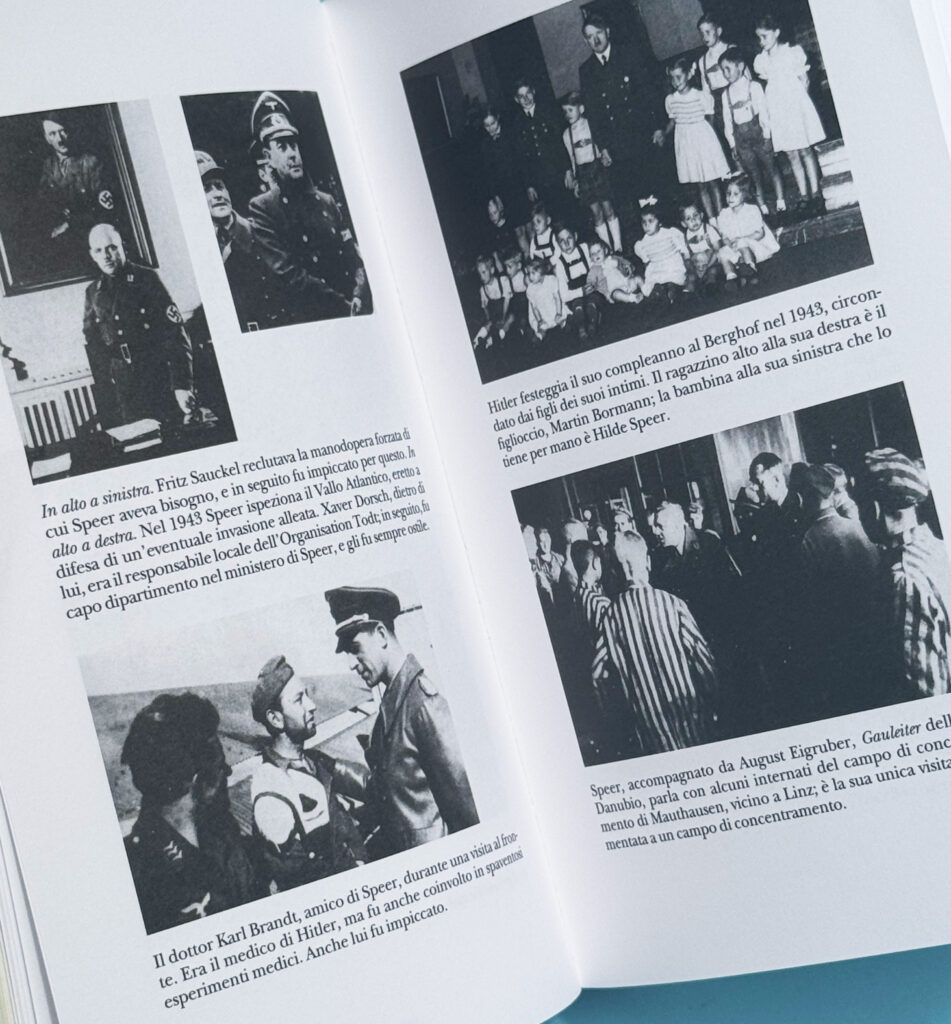

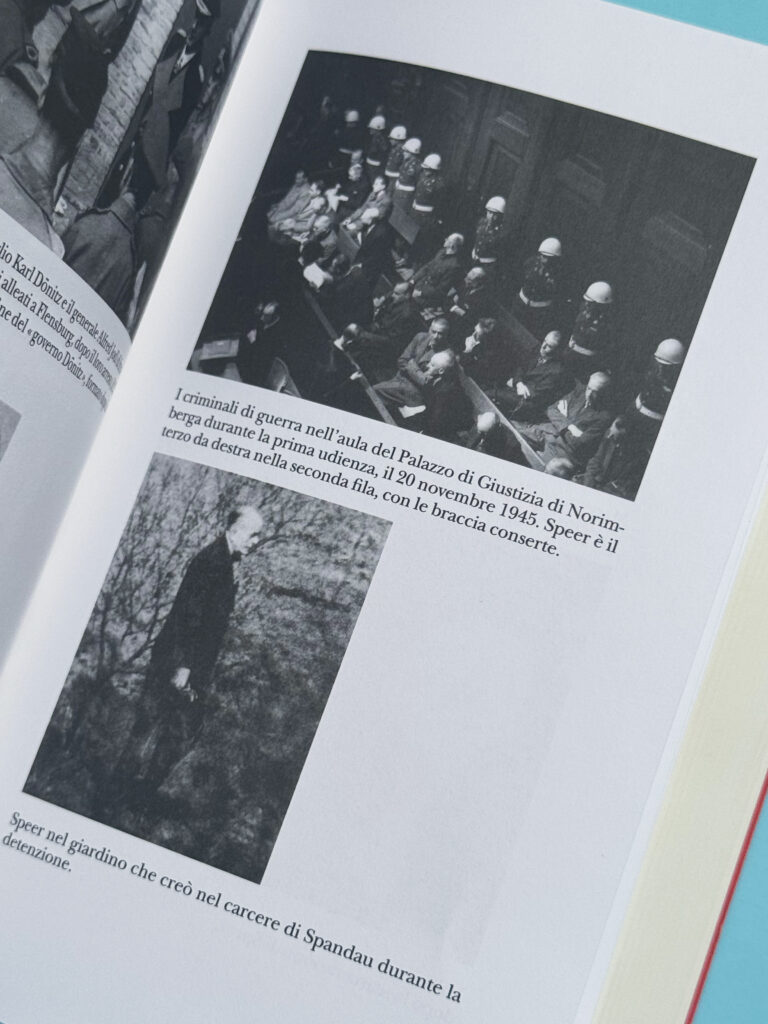

Non è facile smentire quel dito così autorevole ma allo stesso tempo è difficile non farsi prendere da una volontà di giustizia sommaria. E proprio alla condanna a morte mediante impiccagione è riuscito a scampare l’uomo poggiato sullo schienale. Al Processo di Norimberga del 1945-1946 Albert Speer fu condannato a venti anni di carcere. Era l’architetto principale del Reich nazista, il ministro degli armamenti a partire dal 1942, talmente intimo di Adolf Hitler da poter essere definito un suo amico. Altri quadri apicali della gerarchia nazista – tra i quali Herman Göring, numero due del partito e capo della Luftwaffe, Joachim von Ribbentrop, ministro degli esteri, Alfred Rosenberg, ministro dei territori orientali e ideologo delle leggi razziali, Wilhelm Keitel, comandante supremo della Wehrmacht – e altri meno apicali – quali Julius Streicher direttore di una terribile rivista antisemita o Fritz Saucke, responsabile dell’approvvigionamento della manodopera – vennero condannati a morte. Tecnicamente Fritz Saucke era un sottoposto di Albert Speer che d’altro canto sembra essere stata la persona che gli Alleati occidentali, i sovietici un po’ meno, reputavano più affidabile.

È un libro su una figura d’uomo – intelligente, narcisista, indifferente eppure tormentata – più viva che mai nel tempo storico che abitiamo.

Se questo libro fosse veramente un viaggio avrebbe la forma di un inseguimento da fermo. Saremmo seduti accanto alla storica e giornalista Gitta Sereny mentre intervista l’ex architetto di Hitler. E scopriremmo che in realtà non vuole prendere Albert Speer e preferisce che si tradisca da solo, con i lapsus, con il tono di voce, e si ritrovi nudo con una verità che non può ammettere: la piena consapevolezza dello sterminio ebraico e dello sfruttamento fino alla morte di lavoro di tutti gli altri prigionieri.

È un libro su Speer, ma è un libro che racconta ampiamente il contesto, l’ascesa del nazionalsocialismo, i vari gerarchi del Reich, gli ultimi giorni nel bunker di Hitler, e anche con quali occhi il mondo osservò il nazionalsocialismo nei decenni che seguirono la sua caduta. È un libro su una figura d’uomo – intelligente, narcisista, indifferente eppure tormentata – più viva che mai nel tempo storico che abitiamo.

Dopo le prime pagine di lettura ho chiamato Letizia Russo, drammaturga e sceneggiatrice, per chiederle se avesse avuto voglia di leggere Albert Speer. La sua battaglia con la verità (Adelphi, 2025) di Gitta Sereny e di scambiare opinioni a riguardo. Per noi è stato come vedere una serie tv – quando ancora non mettevano in onda le puntate in blocco – su cui ogni settimana ci scambiavamo vari Hai visto che cosa ha fatto? e poi Sembra una malvagità più simile alla nostra che a quella fondamentalista… E ancora Ma secondo te sta dicendo veramente o la sta manipolando?

La mentina della rassicurazione

VC: Per iniziare ho scelto una scena che più di tutte mi ha colpito e a cui non so attribuire un senso: aprile 1945, i russi sono a poche centinaia di metri dal bunker di Hitler, tutti sanno di essere spacciati, i coniugi Goebbels hanno già deciso di morire insieme e di uccidere i loro sei figli piuttosto che essere catturati vivi, Hitler delira e almanacca improbabili controffensive. Eva Braun, la sua compagna, esce dal bunker con altre due donne (una di queste è la segretaria di Hitler, la testimone di questa scena) e per la prima volta in vita sua fuma una sigaretta. “Poi succhiò una mentina per evitare che Hitler si accorgesse che aveva fumato.” A breve sarebbe morta insieme a Hitler, tuttavia la sua preoccupazione è la possibilità di essere scoperta. Cosa racconta tutto questo? Non voglio entrare nella psicologia e affrontare il loro rapporto. Da un parte forse c’è una rimozione, un distacco rispetto a quello che sta succedendo intorno a lei e da un’altra quasi l’inconsapevolezza di quello sta succedendo. Quant’è buona questa mentina? È una mentina che prendiamo anche noi tutti i giorni per non vedere? È una mentina che dobbiamo prendere per accostarci agli orrori prodotti in quel periodo storico?

Ph. Cordon Press

LR: C’è un intero universo in quella mentina. Tu dici giustamente di non voler entrare nel rapporto tra Eva Braun e Hitler. Ma io non ho potuto fare a meno di rilevare una cosa che riguarda proprio questo tema. Ingoiare una mentina per non incorrere nell’ira del Führer è assurdo per due ragioni: la prima è quella che indichi tu, cioè l’oggettiva irrilevanza di una sigaretta di fronte alla catastrofe imminente; la seconda riguarda il modo di Eva Braun di intendere l’affetto di Hitler. Mangio una mentina perché se Adolf si accorgesse che ho fumato la prima e ultima sigaretta della mia vita, mi punirebbe. E proprio la punizione è indicativa dell’amore che prova per me. Questo meccanismo che oggi definiremmo tossico non cessa di essere attuale, secondo me. E non solo nelle relazioni private e nelle questioni di genere. Il fascino che anche oggi producono certe figure autoritarie, e allo stesso tempo buffonesche, che dominano la scena internazionale attiene secondo me a quel tipo di meccanismo che mescola amore e terrore, illusione di essere visti e amati e timore dell’imprevedibilità. E c’è un altro elemento, nella mentina, che secondo me riguarda tutti noi. Non tanto come “pillola distraente” per non vedere gli orrori, quanto come “medicina della rassicurazione”. È una mentina che prendiamo tutti, tutti i giorni, per convincerci che, nonostante tutto sia in continua trasformazione nel mondo, e tutto lasci presagire che, presto o tardi, arriverà un’altra grande resa dei conti, il mondo, il nostro mondo, sia ancora lo stesso di cinque, dieci anni fa, uguale a se stesso e che ci vede sempre dalla parte dei più forti, dei vincitori.

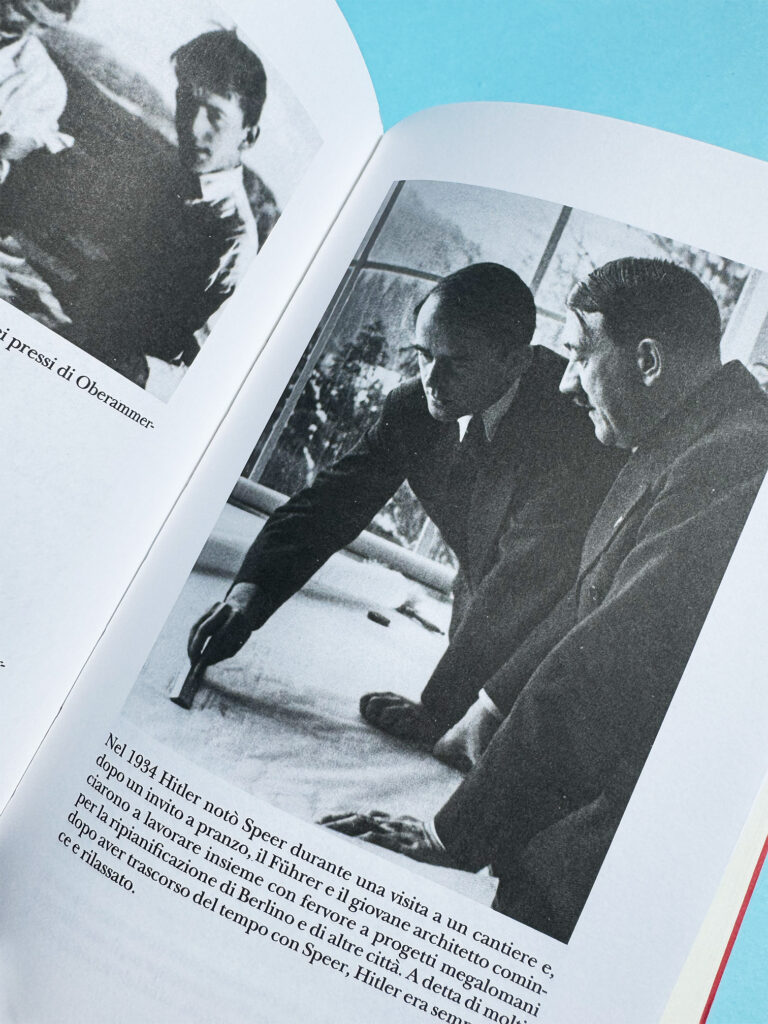

VC: Se Eva Braun temeva e forse sperava nella punizione di Hitler, Albert Speer si è ritrovato di fronte al tribunale dei vincitori con la stessa scissione emotiva: il tribunale lo ha salvato dalla morte ma lo ha condannato a vivere con lo sterminio alle sue spalle. A Norimberga sia gli americani sia i russi mostrarono i filmati che le loro truppe avevano girato: “Distese di cadaveri di prigionieri di guerra russi uccisi o lasciati morire di fame; strumenti di tortura, corpi mutilati, ghigliottine e ceste piene di teste; corpi appesi ai lampioni […] donne stuprate e uccise, i bambini con la testa fracassata; forni crematori e camere a gas; pile di vestiti, balle di capelli di donna ad Auschwitz e Majdanek”, ebrei e rom e disabili e prigionieri politici sterminati. Dopo questa proiezione sette dei ventuno imputati piansero (affermando di non saperne nulla) e Göring affermò che i filmati erano falsi. A differenza degli altri nazisti, Albert Speer si assunse la responsabilità dei crimini ma non ammise mai di esserne a conoscenza. Nel libro si intuisce il fascino che doveva aver esercitato Hitler su di lui. La cosa interessante è che non si capisce mai fino in fondo quanto questa ammissione sia stata fatta al fine di ingraziarsi i giudici alleati o quanto sia reale, sincera. Gitta Sereny dichiara: “Eppure sentivo che né il processo di Norimberga, né i suoi libri avevano davvero chiarito come un uomo di quel valore fosse potuto diventare non immorale, non amorale, ma qualcosa di infinitamente peggio: moralmente annientato.” Tu che idea ti sei fatta?

LR: Un’idea non definitiva. E credo che questo sia il pregio maggiore del libro: Sereny non vuole dirci cosa pensare dell’architetto e ministro del Reich. Né trattare la verità con cui Speer lotta come un dato inamovibile. Piuttosto, come dici all’inizio di questo scritto, si siede accanto a lui per molto tempo, e invita anche noi ad assistere a un percorso che, interiormente, non è lineare, né mai davvero definitivo. Tutto, nel percorso storico e politico di Speer, indica chiaramente che “non poteva non sapere”. E infatti sapeva. Ma, finita la guerra, nei vent’anni di carcere a Spandau e negli ulteriori venti che ha vissuto da uomo libero prima di morire, sapeva davvero, mi sembra, solo in brevi lampi, in momenti fugaci e violenti. È chiaro nei diversi passaggi, lungo il libro, in cui Sereny racconta che la sua voce si spezza, il suo viso impallidisce, e i suoi modi sempre così affascinanti e ben disposti si trasformano in fiammate di aggressività. In quei momenti, ciò che Speer sapeva corrispondeva esattamente a ciò che era successo, a ciò che aveva fatto (o non fatto), e a ciò che noi e Sereny sappiamo. Eppure quei brevi lampi non sono mai bastati a rendere Speer in grado di agire come ci aspetteremmo da qualcuno che riconosca una volta per tutte la propria colpa. Parlo di colpa perché nel libro la distinzione tra questa e la responsabilità è molto netta, e non è determinata da una lente di interpretazione banalmente religiosa.

Un uomo troppo intelligente per non cercare di salvarsi a ogni costo (leggi: mentendo) la vita, e altrettante ho pensato che che ci fosse qualcosa di autentico.

LR: Quando a Norimberga Speer decide di assumersi la responsabilità della guerra, e del proprio ruolo nel nazionalsocialismo, lo fa, credo, con l’intelligenza dello sconfitto, ma senza l’ottusità fanatica dei suoi compagni di processo. Lo fa da una sorta di posizione di superiorità determinata proprio dalla sconfitta. Una tattica molto intelligente: marcare la differenza tra sé e gli altri imputati, ammettere tutte le responsabilità politiche e belliche, e sperare (come poi in effetti è successo) che questo potesse salvargli la vita. La colpa (la consapevolezza dello sterminio, sia attraverso il lavoro sia nelle camere a gas) viene prima nei fatti, ma Speer non la riconosce né la nomina al processo né dopo se non, appunto, in quei brevi lampi che gli spezzano la mente e lo spirito. Leggendo ho pensato più volte che fosse solo un gran furbo, un uomo troppo intelligente per non cercare di salvarsi a ogni costo (leggi: mentendo) la vita, e altrettante ho pensato che che ci fosse qualcosa di autentico, e di profondamente comune agli esseri umani, in questa altalena di consapevolezza. Siamo abituati a pensare che i nodi fondamentali delle nostre responsabilità, colpe, o anche più neutre azioni e sensazioni possano raggiungere una forma definitiva, assumere un nome chiaro e perfettamente stabile. Per me la parabola di Speer, negli eccessi e nelle mostruosità del tempo storico in cui ha vissuto, mi sembra molto autentica proprio perché non c’è rifiuto definitivo o comprensione definitiva.

VC: La figlia di Albert Speer, Hilde, – che troviamo fotografata bambina mentre viene presa per mano da Adolf Hitler (più o meno a metà libro, nella bella selezione di immagini presenti nel libro) – affermò: “Come può un uomo ammettere di più e continuare a vivere?”

LR: Il solo fatto che abbia vissuto per settantasei anni, nonostante il crollo del Reich, il processo di Norimberga, e vent’anni di carcere a Spandau, è una prova della sua incapacità, o scelta, di ammettere fino in fondo la sua colpa. Gli avremmo tutti creduto di più se, magari dopo uno di quei momenti di fugace consapevolezza vissuti di fronte a Sereny, si fosse impiccato come la corte di Norimberga non era riuscita a fare. Parte del mistero di quest’uomo risiede anche in questa innegabile, inestinguibile voglia di vivere, a dispetto di tutto. Non solo: anche di vivere bene. Nel lusso e nella comodità a cui era abituato prima del carcere di Spandau, e, dopo i vent’anni di detenzione, fino alla fine della vita. Come possono convivere nello stesso corpo due uomini così diversi? Da una parte il detenuto che cerca, nella spiritualità, una chiave di cambiamento. Dall’altra, il sopravvissuto della Storia e dei suoi orrori, che si dimostra subito molto abile nel dialogo col nuovo mondo nato dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Un uomo che ha desiderato fare i conti col passato, e al tempo stesso ha negato ogni volta che ha potuto di aver avuto non solo un ruolo attivo, ma anche la minima idea di ciò che accadeva nei campi di lavoro e di sterminio.

VC: Un punto su cui il libro si sofferma è il discorso di Posen del 6 ottobre 1943 (l’attuale Poznań, in Polonia), il discorso con cui il Reichsführer delle SS Himmler, davanti ai vertici del nazionalsocialismo, affermava che, in qualche maniera, tutti i gerarchi erano dentro e tutti sapevano. Anche se in molti chiedevano un’eccezione perché erano a conoscenza di un ebreo per bene che avrebbe voluto salvare, non c’era spazio per nessuna pietà: “Una questione che voi, compagni di partito, avete dato tutti per scontata, ma che è diventata la più difficile della mia vita: la questione ebraica. Tutti voi constatate con gioia il fatto ovvio che non ci siano più ebrei nelle vostre province […] Vi chiedo di ascoltare soltanto, ma di non parlare mai di ciò che vi sto dicendo qui oggi. Noi, vedete, ci siamo trovati di fronte alla domanda: «Che fare delle donne e dei bambini?». E, anche in questo caso, ho optato per una soluzione molto chiara.” Ovviamente durante il processo di Norimberga i giudici non sapevano che Albert Speer fosse presente, né potevano sapere che Himmler – come si capisce dalle trascrizioni ritrovate da uno storico, il professor Goldhagen, decenni più tardi – si fosse rivolto proprio a lui, dimostrando ancora una volta la consapevolezza di Speer dello sterminio. Eppure di fronte a tutto ciò Albert Speer fornisce due dichiarazioni giurate che dimostrano che lui era partito prima con il suo autista per un appuntamento con Hitler e addirittura giustifica l’errore di Himmler con il fatto che non vedeva bene e che “l’illuminazione era piuttosto scarsa.” Gitta Sereny legge e ascolta e poi scopre che quelle dichiarazioni non erano affatto spontanee. Insomma, per farla breve, Albert Speer ha evitato la pena di morte, ha scontato la sua pena con venti anni di carcere a Spandau, ha riabilitato in qualche maniera la sua immagine prendendosi le responsabilità e scrivendo due libri di memorie che diventano dei best-seller. Quando esce questo fatto, sembra che tutto il castello di menzogne crolli. E sembra che lui non rinuncerà per niente al mondo a quella menzogna. A cosa teneva di più Albert Speer secondo te?

LR: Secondo la sua segretaria, la cosa a cui teneva di più era il successo. In qualunque contesto (III Reich o mondo post-bellico) e con qualsiasi mezzo a disposizione. Accanto a questo, credo però che ci fossero in lui altre forze: il desiderio di unicità, e la volontà di vedere come sarebbe andata a finire. A differenza dei gerarchi e ministri di Hitler più famosi, Speer ha sempre conservato, anche nell’immaginario comune, un’identità un po’ diversa. Non è paragonabile ai rozzi e squinternati personaggi che circondavano Hitler, da Himmler a Göring. Troppo intelligente, troppo raffinato, troppo poco invasato. Un enigma anche per i suoi contemporanei, in fondo. Che infatti mettono un punto interrogativo accanto al suo nome nella lista del nuovo governo che sarebbe dovuto nascere dopo l’attentato a Hitler (fallito) del 20 luglio del 1944. E gli evitano così, anni prima di Norimberga, un processo umiliante presso il Tribunale del Popolo e un’esecuzione sommaria. Mi sembra che essere parte di qualcosa, senza confondersi con quel qualcosa, sia stata una sua cifra distintiva. C’entrerà anche il modo in cui non ha trovato un posto neanche nella sua famiglia di origine? Non lo so… E poi, come dicevo, credo che volesse veramente vedere come sarebbe andata a finire. Cosa? La sua vita, certo, ma anche la metamorfosi mondiale di cui è stato attore e spettatore. Come tutti noi, è morto senza vederla, questa fine, perché una fine vera e propria non esiste.

La bellezza come surrogato dell’amore

VC: Tra le interviste a Speer e l’analisi di tutti i suoi libri, di tutta la sua corrispondenza, dell’archivio (che non sarà più accessibile per almeno tre generazioni di Speer dopo la sua morte), degli scritti su carta igienica e sulle buste di tabacco, di interviste a chiunque l’abbia incrociato, Gitta Sereny ha lavorato per 14 anni su questo libro. Quello che emerge, e che forse è particolarmente interessante, è un uomo pieno di fascino e cultura. Come hai appena detto tu, è molto differente dai brutali gerarchi che circondavano Hitler, forse a parte Goebbels, è un uomo con un tasso di fondamentalismo basso rispetto alla classe dirigente nazionalsocialista (e in questo diverso anche da Goebbels). Un uomo ambizioso, narcisista, con un grande capacità di manipolare gli altri. In una descrizione molto precisa di Gitta Sereny: “La pietà, la compassione, la comprensione e l’empatia non facevano parte del suo vocabolario emotivo. Aveva una sensibilità profonda ma indiretta, mediata dalla musica, dai paesaggi, dall’arte e anche dall’iperbole visiva, spesso in scenari di sua creazione: la Cattedrale di luce, le bandiere, le migliaia di uomini sull’attenti, immobili come colonne, le schiere di bambini biondi, con gli occhi scintillanti e il braccio teso. Per lui tutto questo diventò bellezza e, altro surrogato dell’amore, gli permise di sentire qualcosa.”

LR: Sì. A questo proposito uno dei passaggi più interessanti penso sia il racconto di come passava il tempo nel carcere di Spandau: si è dedicato al giardinaggio, e ha camminato per migliaia di chilometri. Il primo può sembrare un passatempo abbastanza nella norma, ma il dato rilevante mi è sembrato il fatto che abbia lavorato per mesi e anni alla trasformazione prima di tutto estetica dello spazio esterno del carcere. Frutteti, fiori, orto… E non c’entrava tanto la generazione di vita, credo, quanto l’ossessione per la bellezza. Da prato incolto a giardino rigoglioso, da massa informe e caotica a armonia di forme. Di se stesso diceva di non essere un grande architetto (l’unico progetto a cui era affezionato era una sedia), ma la grandezza e la bellezza erano sicuramente aspetti per lui irrinunciabili. Un uomo degli occhi direi, più che un uomo del sentire. E occhi significano anche, e forse prima di tutto, immaginazione. Sempre negli anni della detenzione, ha iniziato a camminare, in cerchio, durante l’ora d’aria. E non era puro esercizio fisico. Sereny racconta, e lo confermano le lettere con l’amico Rudolf Wolters, che mentre camminava immaginava di attraversare paesi e continenti, cercando di visualizzare dettagliatamente i paesaggi, le stagioni, l’umanità.

Un uomo che desidera un potere e un riconoscimento alla stessa stregua dei grandi narcisi che si affacciano oggi sulla scena politica.

VC: A me dà l’impressione di un livello di malvagità molto più comprensibile, molto simile al nostro, quello della nostra epoca, meno fondamentalista (anche se proprio in questo momento piovono bombe e si perpetrano massacri per motivi messianici ed etnici). Un manager spietato e molto efficiente (come fu riconosciuto dai suoi nemici: probabilmente senza di lui a gestire la produzione bellica la guerra sarebbe finita molto prima). A proposito dell’ossessione per la bellezza e a proposito degli occhi, sembra un uomo che desidera un potere e un riconoscimento alla stessa stregua dei grandi narcisi che si affacciano oggi sulla scena politica. Sto andando fuori fuoco?

LR: No, affatto. Credo che Speer abbia, oltre a quelle di cui parlavamo prima, anche un’altra caratteristica che lo rende così diverso dai suoi contemporanei, ed è proprio la sua natura di ibrido storico. È tutto profondamente e irripetibilmente novecentesco nell’ascesa e la caduta del III Reich. Ma Speer non è esclusivamente o del tutto novecentesco. È già molto più vicino a noi, allo spirito del tempo più nostro. La sua volontà (e capacità) di efficienza è potente quanto una fede, ma non è mossa da una fede, o da un fanatismo. C’è del cinismo, certo, e c’è l’incapacità di trattare l’umanità se non come mezzo per raggiungere un fine. A questo proposito trovo che uno dei corto-circuiti più interessanti sia il racconto di come Speer abbia cercato invano di convincere Hitler a impiegare massivamente le donne nelle fabbriche per la produzione delle armi. Un’idea molto ardita per l’epoca, alla quale Hitler risponde con un secco (o diversi secchi) no, perché riteneva che il lavoro in fabbrica avrebbe leso “la sacralità” della donna tedesca… Interessante per capire le differenze di approccio alla vita e alla politica fra i due, non trovi? Sul narcisismo di Speer credo ci siano pochi dubbi. E sai cosa me lo fa pensare, oltre alla sua freddezza, alla sua incapacità di provare emozioni reali se non mediate attraverso l’immagine e l’immaginazione? La fine della sua vita. Non voglio togliere a chi leggerà questo libro enorme (non solo per la mole), questo affresco corale umano e agghiacciante, ma gli ultimi mesi di vita di Speer sembrano perfetti, dal punto di vista narrativo. Perché quest’uomo che è sopravvissuto a tutto, e prima di tutto a se stesso e ai propri fantasmi in costante agguato, si è trovato solo da vecchio a conoscere qualcosa che non aveva mai conosciuto prima. L’intensità di ciò che non può essere mediato, e che a volte si paga con la vita. Non mi spingo oltre davvero solo per non rovinare la lettura.

VC: Un altro momento che mi ha colpito molto del libro è il momento in cui Albert Speer si rende conto che Adolf Hitler non è totalmente giusto e infallibile. Ha compreso la pratica dello sterminio, ha visto le condizioni terrificanti dei lavoratori del progetto Dora (i campi di concentramento sotterranei per la costruzione dei missili V2) ed è come se qualcosa si incrinasse dentro di lui: si ammala per diversi mesi di una malattia che non riescono a diagnosticargli. E quando torna al suo posto di lavoro guarda il Führer con occhi nuovi: “Mio Dio, come ho fatto a non accorgermi di quanto sia brutto, con questo naso largo, questa pelle giallastra? Chi è quest’uomo?”. Mi ha ricordato quando Anna Karenina scende dal treno a Pietroburgo e osserva il marito – dopo essersi infatuata di Aleksej Vronskij – e per la prima volta nota che ha delle orecchie grandi e sporgenti. Che è una specie di esempio di scrittura show don’t tell e sensoriale con cui Lev Tolstoj non ci dice che Anna si sta allontanando dal marito ma ce lo mostra, per l’appunto, con un dettaglio. Quando ho letto questo passaggio in Speer ho pensato: “Vedi Lev Tolstoj come coglie l’anima dell’essere umano!”, poi, qualche tempo dopo ho invece immaginato che Speer avesse letto il romanzo (era un lettore vorace) nel carcere di Spandau e lo avesse usato come tecnica manipolatoria in questo lungo colloquio con Sereny. Mi sembra sempre molto difficile prendere per vere le parole di quest’uomo, anche quando non implicano scelte o affermazioni dirimenti a livello politico…

LR: In linea generale ti do ragione. Credere del tutto a Speer deve essere stato quasi sempre impossibile, o molto difficile. D’altronde, Sereny ha impiegato quattordici anni a sezionarne il mistero. Però credo che, nello specifico dell’episodio che racconti, ci sia una grande verità. Nel senso che io gli ho creduto. Quel senso di estraneità che ogni tanto ci pulisce gli occhi dalle convinzioni o dai forti sentimenti è molto vero. Non credo che sarebbe bastato leggerlo in Tolstoj per farlo proprio. Può averlo letto, ma deve esservisi riconosciuto. Altrimenti non credo che sarebbe stato in grado di comprenderlo, né di riportarlo.

Quasi una fiaba dei fratelli Grimm

VC: Un altro episodio, laterale rispetto alla vicenda di Speer ma molto efficace per rivelarci quell’universo, è la testimonianza del figlio di Martin Borman che da adolescente era un convinto nazionalsocialista ammiratore del padre. Ricorda che la segretaria amante di Himmler, Hedwig Potthast, volle mostrare a lui e alla madre un interessante collezione che Himmler custodiva in soffitta: “Quando aprì la porta e noi entrammo tutti insieme, non capimmo cosa fossero gli oggetti in quella stanza, finché non ce lo spiegò, in modo piuttosto scientifico, sapete raccontò Martin, con voce ormai monocorde. Erano tavoli e sedie con parti di corpi umani. C’era una sedia… il sedile era un bacino umano, le gambe erano gambe umane, su piedi umani. E poi Frau Potthast prese una copia di Mein Kampf da una pila… […] Ci mostrò la copertina – fatta di pelle umana, come ci fece notare – e ci spiegò che i prigionieri di Dachau avevano usato la Rückenhaut, la pelle della schiena, per realizzarla. Martin disse che a quel punto fuggirono, spinti giù per le scale dalla madre. Erano sconvolti. Non fu di grande aiuto ciò che la madre disse loro per tranquillizzarli, e cioè che che il padre aveva rifiutato il libro, quando Himmler gli aveva inviato una copia simile.” Il figlio di Martin Borman ricorda anche che quando finì la guerra, si diffusero le fotografie dei lager le persone sostenevano che fossero false. Lui già sapeva profondamente che era tutto autentico. Anche se può risultare un accostamento fastidioso, mi sembra sia la stessa logica della teoria del complotto Pallywood che sostiene che le atrocità subite dai palestinesi, i bambini uccisi e le persone torturate, siano frutto di un’invenzione. È un meccanismo tremendamente umano. E a questo proposito mi viene in mente che ne I sommersi e i salvati Primo Levi scriveva di questo sogno comune ai sopravvissuti dei lager: “Ricorreva spesso nelle notti di prigionia, vario nei particolari ma unico nella sostanza: di essere tornati a casa, di raccontare con passione e sollievo le loro sofferenze passate rivolgendosi ad una persona cara, e di non essere creduti, anzi, neppure ascoltati. Nella forma più tipica (e più crudele), l’interlocutore si voltava e se ne andava in silenzio.” E lo scrittore prosegue che sia le vittime sia gli oppressori fossero molto consapevoli “dell’enormità, e quindi della non credibilità, di quanto avveniva nei Lager.” In realtà, ecco, forse per noi – che abbiamo vissuto le guerre mediaticamente – è particolarmente difficile non tanto credere quanto immaginare cosa significhi varcare certe soglie, che ne pensi?

Noi che attraverso gli schermi abbiamo visto moltissimi dei conflitti e della violenza degli ultimi decenni, siamo forse la prova che vedere non vuol dire comprendere.

LR: Confesso che quando ho letto il passaggio della soffitta di casa Himmler ho provato un senso di grottesco e atrocità che mi ha storto la bocca in una specie di ghigno. È un episodio così abissale, e con tópoi così fiabeschi (al modo dei fratelli Grimm e non di Disney però) che ho pensato: Ecco uno di quegli episodi nella vita delle persone che sono talmente assurdi da essere incredibili, o da somigliare a sceneggiature horror di serie b. Il negazionismo successivo alla fine della guerra, e che arriva fino a noi, non solo, come ricordi, per i campi di sterminio ma anche per la realtà che ci circonda, è uno dei fenomeni più interessanti del modo di pensare degli umani. Certo è difficile accettare che l’orrore esista, e che al mondo vi siano luoghi dominati dal caos nell’accezione più estrema, più insensata della parola. Non so se spiegare in altro modo, negare che la violenza dell’uomo sull’uomo possa raggiungere livelli abissali sia pura codardia o un meccanismo di sopravvivenza. Chiunque siano i “buoni” per cui una persona tifa, quella persona faticherà enormemente a far stare insieme le ragioni che quella parte ha e le atrocità che quella parte compie. Perché significherebbe ammettere che la ragione, come i fantasmi di Speer, non è immutabile, e non ha una sola faccia. Noi che attraverso gli schermi abbiamo visto moltissimi dei conflitti e della violenza degli ultimi decenni, siamo forse la prova che vedere non vuol dire comprendere. Non so se anche tu hai questi ricordi, ma una delle sensazioni più vivide che ho della mia adolescenza / prima giovinezza è legata alle immagini che arrivavano dalla guerra dei Balcani. Alcune si sono impresse indelebilmente nella mia retina, e insieme ad esse anche la sensazione di non poter capire. Di non poter comprendere. La mediazione degli schermi ci ha dato e ci dà accesso ai fatti, ma non ci dà l’esperienza. Quindi, in fondo, non ci dà consapevolezza vera, e profonda. Tanto che, un po’ come Speer, siamo tutti in grado di sopravvivere nonostante quello che succede nel mondo.

VC: Sì, anch’io ricordo alcune foto delle atrocità nei Balcani molto vividamente. Ed effettivamente, confesso, non ho mai compreso realmente quello che stava succedendo a trenta miglia da casa nostra. Poi però c’è anche la nostra posizione (e il nostro posizionamento) rispetto agli eventi: da osservatori ignavi a manifestanti critici, da spettatori impotenti ad attori convinti. Ho ripensato a Vita e destino, il grande romanzo di Vasily Grossman, in cui, dopo che uno sturmbannführer delle SS ha avuto l’onore di incontrare Eichmann ragiona sulla gerarchia nazista dividendola in quattro categorie: “La prima era quella degli uomini tutti d’un pezzo, solitamente privi di grande acume e di capacità analitiche. Gente che attingeva slogan e formule da giornali e riviste, che citava i discorsi di Hitler, gli articoli di Goebbels e i libri di Franck e Rosenberg. Senza simili puntelli non erano buoni a nulla. Non perdevano tempo a riflettere sui nessi tra i fenomeni, erano crudeli e intolleranti in ogni frangente [… ]La seconda categoria era quella dei cinici intelligenti. Costoro sapevano dell’esistenza della bacchetta magica. E in una cerchia selezionata di amici si permettevano di ridere di molte cose: dell’ignoranza dei nuovi professori ed esperti, degli errori e dei costumi di Leiter e Gauleiter. Mai del Führer e dei massimi ideali […] La vetta era il regno della terza categoria, sette-otto persone in tutto, con la possibilità di ammetterne altre quindici-venti; un mondo privo di dogmi dove si poteva discutere liberamente di qualunque argomento. Niente ideali, lassù in alto, solo numeri e uomini potenti, allegri e spietati […] Poi c’era la quarta categoria: gli esecutori, assolutamente indifferenti al dogma, alle idee e alla filosofia, e del tutto privi di qualsivoglia facoltà analitica. Il nazionalsocialismo li pagava e loro lo servivano. La loro unica, somma passione erano porcellane, abiti, seconde case, gioielli, mobilia, automobili, frigoriferi.” Non so cosa ne pensi, ma per me Albert Speer rientra nella quarta. A volte ho l’idea che quello che dichiarò a Norimberga – di essere fondamentalmente apolitico, anche se poi dai documenti risulta che lui si iscrisse non solo al partito ma diventò un SS nel 1932 (cosa che per sua fortuna i giudici di Norimberga non vennero a sapere) – fosse abbastanza aderente al vero. Ho l’impressione che il partito nazista e Hitler per lui siano stati una grande famiglia e un grande padre ma che forse avrebbero potuto avere anche un’altra colorazione politica. È un dubbio, non sono sicuro. Albert Speer è stato l’uomo che probabilmente con la sua abilità organizzativa da ministro degli armamenti ha prolungato la guerra di almeno un anno, come dichiararono americani e inglesi, ma allo stesso tempo fu lo stesso che si opposo all’ordine di fare “terra bruciata” emanato di Hilter quando la sconfitta era imminente. Forse è vero che ha subito più il fascino di Hitler che quello del nazionalsocialismo – ammesso sia possibile distinguere questi due fenomeni. A te cosa sembra?

LR: A me ha molto colpito quando il rabbino con cui Speer ebbe una fitta corrispondenza e una profonda relazione per alcuni anni disse che, secondo lui, quello che Speer provava per Hitler era a tutti gli effetti amore. E non stento a crederlo. L’impressione che ho avuto è che sì, per Speer il centro del sistema solare fosse Hitler, e non il nazionalsocialismo. Ora, quello che faccio fatica a comprendere è come potessero convivere nello stesso Hitler il patetico buffone e il magnetico incantatore. E mi chiedo come abbia fatto Speer, sulla cui intelligenza credo ci siano pochissimi dubbi, a impiegare così tanti anni ad abbattere dentro di sé il totem che si era costruito sul Führer, insieme a molti altri. Quello che voglio dire è che mi affascina molto il pensiero che Speer (e ognuno di noi) avesse una zona di ingenuità forse, o di cecità, un luogo molto poco illuminato in cui crescono rigogliose delle illusioni, all’apparenza così solide da sembrare autentiche.

Niente male, no?

VC: A proposito, verso la fine del libro, Gitta Sereny racconta una telefonata che le fece Albert Speer. Lei ha terminato i lunghi giorni di intervista, sta lavorando sui documenti, lui, invece, è completamente ubriaco. La giornalista trascrive: “Volevo dirle, esclamò allegro, che in fin dei conti penso di non essermela cavata tanto male. In fondo sono stato l’architetto di Hitler; sono stato il suo ministro per gli Armamenti e la Produzione; ho scontato vent’anni a Spandau e, quando sono uscito, mi sono costruito un’altra bella carriera. Niente male, no?” In questo momento è quasi una celebrità, i suoi libri – Memorie del terzo reich e i Diari segreti di Spandau – sono dei bestseller e viene intervistato in televisione dalla BBC. È un momento euforico in cui Speer ha anche una relazione extraconiugale con un donna di diversi decenni più giovane di lui, ormai ultrasettantenne. In questa telefonata è come se gettasse via una maschera che ha tanto faticosamente costruito negli anni. Niente male, no? Sembra distruggere in pochi secondi tutta la sua battaglia morale…

LR: Non so cosa pagherei per avere la registrazione di quella telefonata… Mi è sembrato un triste, tragicomico canto del cigno di un vecchio che solo ora, a un passo dalla morte a cui è sfuggito per abilità e fortuna per decenni, ha un assaggio di vita. È molto amaro, e anche poco dignitoso, se ci pensi, dire quelle cose di se stesso. Soprattutto dirle a voce alta a qualcun altro, perché sembra un disperato, ridicolo tentativo, per l’ennesima volta, di essere riconosciuto. Mi chiedo se, abbassata la cornetta, si sia vergognato di sé. O se si sia seduto da solo a passare una notte insonne a tenere a bada i fantasmi.

Non c’è nulla di più rassicurante del meccanismo della vendetta. Che ci rassicura di essere più giusti del nemico, più al sicuro eticamente.

VC: Per chiudere parlerei di una figura molto importante nella battaglia morale di Speer: George Casalis, un pastore protestante francese che fu cappellano della prigione di Spandau durante i suoi primi tre anni di reclusione. Secondo lui, Speer era l’uomo più pentito di tutti condannati nazisti. Anche Casalis era convinto che fosse stato consapevole dello sterminio ma che non potesse ammetterlo. Però, allo stesso modo, il cappellano, che aveva militato nella Resistenza durante l’invasione nazista, condannava l’ipocrisia di molti intellettuali del Secondo Dopoguerra che non potevano accettare che un peccatore potesse riscattarsi o, ancora peggio, essere perdonato. I crimini nazisti erano stati orribili, certo, ma il cosiddetto mondo libero era rimasto in gran parte a guardare. Secondo Casalis “quelli che criticavano Speer non riuscivano a perdonare se stessi, pertanto non riuscivano a perdonare nemmeno lui.” Che significa secondo te e ha un senso profondo anche oggi?

LR: Farò un paragone azzardato, ma credo che la parabola di Speer, nei termini in cui la racconta Casalis, condivida qualcosa di terribilmente profondo con la vicenda di Oreste nel mito e nella tragedia greca. Come Oreste, Speer è colpevole (e non solo responsabile) di un’atrocità imperdonabile. Come Oreste, Speer è inseguito dalle Erinni della sua stessa consapevolezza. Come Oreste subisce un processo. Come Oreste, ha sorprendentemente salva la vita. Che ne è di Oreste dopo la salvezza dalla condanna a morte? Cosa ne è di Speer? Bastano venti anni di reclusione e il tormento, anche se discontinuo e mai del tutto ammesso, per ridare non tanto a lui quanto al mondo che lo circonda la capacità di accoglierlo di nuovo nel consesso umano, al di là del successo commerciale dei suoi libri e delle agiatezze di cui amava circondarsi? Per molti la risposta è no. Ed è umano. Perché cambiano i regimi, interi mondi si dissolvono e si trasformano, ma non c’è nulla di più rassicurante del meccanismo della vendetta. Che ci rassicura di essere più giusti del nemico, più al sicuro eticamente, e ci coccola nell’illusione che noi, proprio noi, non saremmo mai in grado di essere così crudeli, così impresentabili, così tanto dalla parte del torto.