Se inserite “green cinema” come chiave di ricerca su Google, è molto probabile che affianco a loghi sgranati di associazioni che promuovono cinema sostenibile, compaiano foto di Keanu Reeves appeso di fronte a un green screen, intento a girare Matrix.

Nella teoria, i due mondi non sono così lontani, ma nella pratica la distanza tra ciò che l’industria cinematografica è attualmente chiamata a fare per regolare il proprio impatto ambientale e un futuro davvero sostenibile è incalcolabile. Siccome è una forma d’arte che peraltro nasce con la missione della visibilità, ci illudiamo che il cinema abbia un rapporto virtuoso con l’ambiente. Niente di più falso. Anzi, essendo meno esposta a livello di responsabilità sociale rispetto ad altre industrie come quella automobilistica o dell’abbigliamento, quella cinematografica continua in modo piuttosto anarchico a replicare logiche di produzione che si sono evolute poco e che anzi, soprattutto in post Covid-19, spingono in modo sempre più aggressivo a soddisfare una richiesta crescente di nuovi contenuti, a livello globale, spesso con meri intenti di profitto. In altre parole, della sostenibilità tende a farsene un baffo perché ragiona sul brevissimo termine.

Checché si dica dell’apporto del digitale e di effetti speciali come quelli che appaiono appunto in Matrix, l’industria cinematografica è ancora fatta moltissimo da persone ed è per questo che, per accorciare le distanze tra il suo attuale impatto ambientale e la sua futura sostenibilità, bisogna partire dai comportamenti di coloro che vi agiscono. Osservare questa grande macchina dal punto di vista dell’ambientalismo significa perciò pensare ai materiali, agli spazi, alle persone, e a ciò che li connette tra di loro, e cioè la logistica. E infine, considerare sempre lui, il tempo—la linea che ci permette di fare paragoni con pratiche sbagliate del passato per evitare di accelerare la nostra estinzione.

Laddove stime e proiezioni sono pratica consueta da almeno una ventina d’anni, la segmentazione dell’industria e le competenze degli osservatori che si prendono la briga di analizzare la situazione non aiutano ad avere un quadro chiaro.

Ancora oggi, l’unico studio davvero rigoroso e scientifico risale al 2006 ed è letteralmente limitato a Hollywood, all’area metropolitana di Los Angeles.

I coetanei di Greta Thunberg sono cresciuti con Leonardo Di Caprio già ambientalista militante, ma ricordiamoci che la sua carriera è stata di fatto lanciata da un iceberg vagante. Chissà, forse era già in via di scioglimento; ma il punto è che informazioni diverse ci fanno adottare cause nuove.

Come testimonia una nota del 1955, in cui il signor Warner in persona intima di «per favore spegnere le luci» dimenticate accese negli studios perché «non vogliamo spendere soldi per energia che non utilizziamo», la ragione principale dietro al risparmio energetico era allora e ancora oggi il pareggio di bilancio, non la salvaguardia del pianeta. In un franchise come quello degli Avengers, un’ora di riprese inquina quanto un volo New York-Londra. Si calcola che una produzione mainstream consumi l’equivalente di 11 mila e passa di automobilisti che fanno un pieno di benzina e generi una quantità tale di rifiuti da vincere il paragone con oltre 300 balene. Oltre il 50% dell’energia consumata da una produzione di queste proporzioni deriva dai trasporti, che è rappresentato non tanto dai jet degli attori che atterrano sui tappeti rossi, quanto dagli spostamenti a terra su quattro ruote. Durante le riprese del film Rust, non solo Alec Baldwin ha “per sbaglio” ferito e ucciso la direttrice della fotografia con una pistola giocattolo, ma diversi membri della troupe si sono lamentati per le pessime condizioni di lavoro che includevano un pendolarismo giornaliero di oltre 160 km per raggiungere il set dai loro alloggi. Per ridurre gli spostamenti di questo tipo, uno studio piuttosto autorevole del British Film Institute si spinge a suggerire l’incentivo all’esercizio fisico inserendo docce e spogliatoi nelle strutture degli studios, per motivare i lavoratori a recarsi al lavoro… correndo invece che guidando.

Oltre il 50% dell’energia consumata da una grande produzione in franchise deriva dai trasporti su gomma. Si stima che un’ora di riprese di un film della saga di The Avengers, per esempio, inquini quanto un volo New York-Londra.

Quando si incontrano esempi del genere ci si rende conto quanto siano distanti i funzionari e analisti dell’eco-sostenibilità del cinema da chi lo fa per davvero. Se a livello europeo si possono contare almeno tre protocolli da utilizzare per misurare l’impatto ambientale (ne parlerò più avanti: il protocollo Albert, la disciplinare EcoMuvi e il sistema di rating Green Film) talvolta le produzioni assumono una figura esterna, lə cosiddettə “eco-manager” che ha il compito di verificare l’applicazione di tali regolamentazioni. Oltre a essere rara, questa figura spesso non possiede l’autorità – all’interno di team altamente gerarchizzati – per far davvero la differenza. Il sapere ecologico viene percepito come qualcosa di accessorio, che non viene integrato nella mentalità delle varie figure professionali, giustificando così la critica ricorrente alla maggioranza delle soluzioni ecologiche attualmente in atto: che mirino ancora alla riduzione dei danni invece che a un cambiamento radicale delle metodologie e dei mezzi di produzione.

L’alternativa favoritissima è sempre quella, rivolgersi all’elettrico e al digitale. In alcuni casi pare sensata, come quella di sostituire i generatori a benzina, ancora molto popolari soprattutto se si gira in mezzo al nulla, con le batterie a energia solare. Altri invece fanno alzare il sopracciglio, come quella di abolire tutta la fase di location scouting e affidarsi solamente agli “archivi di ambientazioni” digitali, praticamente dei cataloghi di potenziali setting. Ciò significherebbe limitare le possibilità immaginative di un film: la qualità di un’opera come Dogman di Matteo Garrone è anche legata alla scoperta – casuale o meno– del suo teatro principale, l’abusivismo del Parco del Saraceno a Pinetamare, vicino a Castel Volturno. Per come è fatto, il cinema vorrebbe sempre attingere a dei database che catalogano l’impossibile; questo succede già per i props, gli oggetti di scena, che vengono riutilizzati e conservati in grandi depositi per gli addetti ai lavori, come quello a Monaco di Baviera, che contiene oltre 40 mila pezzi tra oggetti e costumi e dove Oliver Stone ha scovato tutto l’arredo per Snowden. Tra gli sprechi più sensazionalisti c’è ovviamente quello delle scenografie, che producono un sacco di lavoro e “robba” ma vengono utilizzate per poco e poi subito distrutte.

Alcuni teatri di posa che possono permetterselo, come Cinecittà, a volte le conservano; ma (per fortuna) il cinema non è fatto solo di sceneggiati ambientati nel Medioevo e perciò non tutti i set possono godere di una seconda vita. I prop-master più illuminati propongono che gli oggetti vengano dotati di un passaporto che ne tracci la loro proprietà, storia e posizione, in modo tale da facilitarne il recupero. E sempre nell’ottica di promuovere il riciclo, i set-designer sono invitati a pianificare la decostruzione della scenografia già durante la progettazione, sfruttando componenti modulari e materiali durevoli. Un esempio molto concreto di questo circolo virtuoso è rappresentato dallo spazio Meta a Milano, che è dedicato proprio al recupero e riutilizzo di materiali provenienti da “allestimenti effimeri”.

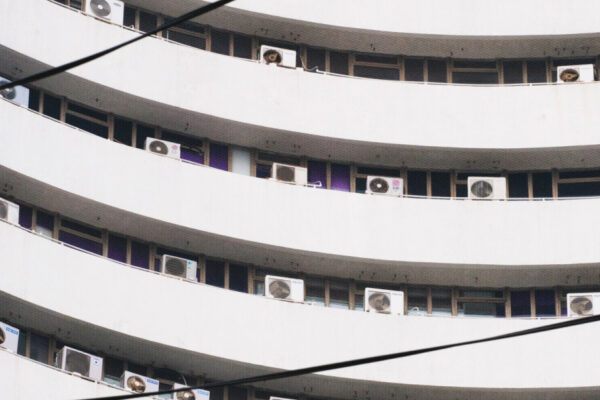

L’effimero del cinema, come del resto della pubblicità o della fotografia commerciale, non è solo quello old-school degli sfondi trompe-l’œil, ma anche tutto ciò che cade nella categoria “effetti speciali”. I green screen o le scenografie digitali su schermi LED riducono notevolmente spostamenti della crew e creazione di rifiuti, ma allo stesso tempo la produzione virtuale consuma molta energia. Ciò include attrezzature complesse, un sistema di monitoraggio, luci, server, camere, un sacco di cavi, un sistema audio, di distribuzione elettrica e infine anche un impianto di raffreddamento. E questo solo se pensiamo al digitale “in studio”; quello appaltato ai computer di centinaia di digital artists che da remoto ritoccano sequenza per sequenza il vermone di Dune si appoggia su fornitori di archiviazione digitale – la famigerata cloud, che sappiamo bene non essere a impatto zero.

Può darsi che i film del futuro non disturberanno più l’Amazzonia incontaminata come fece Herzog per Fitzcarraldo, ma se andranno a occupare i server farming che infestano le praterie del Texas forse non abbiamo raggiunto il compromesso migliore.

Un’ora di streaming in Europa produce in media 55 grammi di Co2, tuttavia Ad oggi, il 50% delle emissioni di Netflix deriva ancora dalla produzione fisica di nuovi contenuti.

La transizione al digitale, accelerata dalla pandemia, è la soluzione immediata, ma anche la più pigra, che viene proposta nei dibattiti su cinema e sostenibilità; questo accade anche per gli interessi degli organi coinvolti, che spesso arrivano dalle telecomunicazioni e dall’informatica.

Forse alcuni si ricorderanno che nel primo lockdown i vertici europei di Netflix, YouTube e Disney decisero di ridurre en masse la qualità massima dello streaming per permettere a tutti di ricevere un livello standard soddisfacente. In uno studio finanziato da Netflix e Sky, quindi non proprio attendibile, si sostiene che un’ora di streaming in Europa produca in media 55 grammi di Co2. Pur non essendo una scienziata e avendo pochi termini di paragone – scaldare i popcorn al microonde per 4 minuti ne emette 16 di grammi; guidare la macchina per 100 metri ne produce 22 – non mi sembra esattamente pochissimo, soprattutto considerando la crescita del tempo che passiamo davanti al piccolo schermo. Infatti il problema principale non è la quantità di streaming attuale, ma la potenziale quantità dello streaming futuro, ovverosia la corsa di grandi provider di intrattenimento alla produzione di sempre più materiale originale che fidelizzi i consumatori e li “incolli” al loro flusso di immagini. Ad oggi, il 50% delle emissioni di Netflix deriva ancora dalla produzione fisica di nuovi contenuti (e non da servizi terzi, che pure costituiscono una larga parte delle sue operazioni).

A questo punto occorre situare i vari esempi fatti finora nel loro contesto: la maggior parte dei dati sopracitati proviene da ricerche che analizzano la produzione cinematografica su larghissima scala, perciò negli studios statunitensi. Di altre aree molto produttive come la Nigeria, Bollywood o la Cina, non ci sono abbastanza dati e/o i prerequisiti per ottenerli facilmente, al fine di dipingere un quadro della situazione. In Europa, che conta solo 3 grandi strutture comparabili a quelle nordamericane – Cinecittà, Babelsberg a Berlino e Pinewood a Londra – i film si fanno in modo diverso, sfruttando molto di più il territorio, coprendo distanze minori, lavorando con team più piccoli e tecnologie meno avanzate.

È un’industria che si regge sull’Europa, nel senso che è letteralmente sovvenzionata da interventi statali, ed è perciò anche spronata a fare rete, a mettere le informazioni e i materiali in condivisione. In molti paesi sono diffuse “film commission” regionali che hanno il compito di connettere progetti cinematografici con potenziali location ma anche servizi d’eccellenza che operano sul territorio. È un modo di amministrare le risorse monetarie, ma anche proprio della forza lavoro e del paesaggio. In Italia sono tre quelle più attive in campo ecologico, la film commission del Lazio, quella della Sardegna e quella del Trentino. Quest’ultima non solo sostiene il programma del Torino Film Lab per professionisti che vogliono imparare a implementare pratiche ecologiche, ma ha anche promosso il Green Film Rating,, un vademecum per disciplinare una produzione cinematografica sostenibile e che si applica secondo diversi criteri, come l’utilizzo dell’energia, i trasporti e la ristorazione. Proprio questa voce mi ricorda ciò che io chiamo “il paradosso delle bottigliette d’acqua”: quando pensiamo ad ecologia ed industria dell’intrattenimento ci vengono subito in mente bottigliette usa e getta, i bicchierini di plastica di Camera Cafè, il catering con il panino al salame sul piatto non compostabile. In realtà quello è il minimo e il consumo d’acqua prodotto – ad esempio – dai sistemi di raffreddamento per garantire il data storage di un progetto futuro potrebbe avere un impatto molto più drammatico di tutte le Rocchette bevute da Del Piero durante le riprese dell’omonima pubblicità tanti anni fa.

In altre parole, per cambiare le cose in modo radicale non bisognerebbe concentrarsi sul problema del prodotto finale, ma aggiustare la logica a monte. È importante sottolineare che, ad oggi, fare cinema sostenibile significa semplicemente capire quanto si ha danneggiato l’ambiente; senza quell’informazione ogni sforzo è vuoto. Il primo passo è l’alfabetizzazione dell’impatto ecologico dell’industria dell’intrattenimento, e al momento in Europa non vigono sanzioni o regole unificate. Solo per dare un’idea dell’impegno di tali politiche a livello burocratico, pensiamo alla Germania: uno dei paesi più avanzati in Europa in questo senso, è anche tra le poche che ha appena inserito, nella sua legge del cinema, l’obbligo di monitorare e dichiarare le emissioni di Co2. Stiamo ancora giocando i preliminari, però, in quanto la massima richiesta rimane ancora il calcolo e la consapevolezza, piuttosto che il fare. L’altro problema strutturale è la mancanza di legislazioni e sistemi di riferimento condivisi, almeno a livello paneuropeo. Tra le certificazioni più note, soprattutto in campo della produzione televisiva e pubblicità, c’è il protocollo Albert, che è obbligatorio per le produzioni britanniche e fornisce stime delle emissioni sia in pre- che in post-produzione. In Italia c’è EcoMuvi, che è anche l’unico disciplinare di sostenibilità ambientale certificato in Europa. Se si scorrono i film che hanno ricevuto il timbro “qualità” si capisce che la scelta etica spesso si combina ad un’evidenza estetica, per dirla galantemente. Sono i film di Alice Rohrwacher o di Leonardo di Costanzo, a mettere in pratica queste linee guida, e non produzioni più nazionalpopolari, diciamo, il cui impatto ambientale è forse direttamente proporzionale a quello commerciale. La produzione sostenibile di Lazzaro Felice, nel 2018 ha fatto notizia, ricevendo le giuste lodi per aver prodotto solo «80 tonnellate di Co2, che senza il protocollo sarebbero state 250» (le quali corrispondono a «32 mila hamburger, stare al cellulare quattro milioni di minuti, 47 volte quanto un cittadino europeo inquina in un anno»).

Bravi tutti, ma questi tutti sono ancora troppo pochi e soprattutto troppo di nicchia nell’opinione pubblica per far sapere in giro come si può fare la differenza, non solo in campo artistico ma anche quello ecologico.

Considerando la lentezza e il burocratese che affliggono Bruxelles, che dovrebbe di fatto imporre regole e incentivi condivisi, si spera ci arrivino prima Vanzina, Manetti, Sorrentino. Se non una supplica, almeno un appello: fatecela, e che ognuno faccia il suo.