Miranda del Diavolo Veste Prada, Shiv di Succession, Robin di How I Met Your Mother, Viola Davis di How to get away with murder. Il nostro immaginario di giovani donne è attraversato da uno spettro: quello della donna in carriera. Protagonista della terza ondata femminista, saldamente aggrappata ai suoi successi, si muove in un mondo del lavoro maschile in bilico sui tacchi, navigando con coraggio le acque ostili. E ovviamente sceglie sempre, sempre, la sua realizzazione lavorativa sopra ogni cosa – figli, amicizie, amore romantico o lavoro domestico.

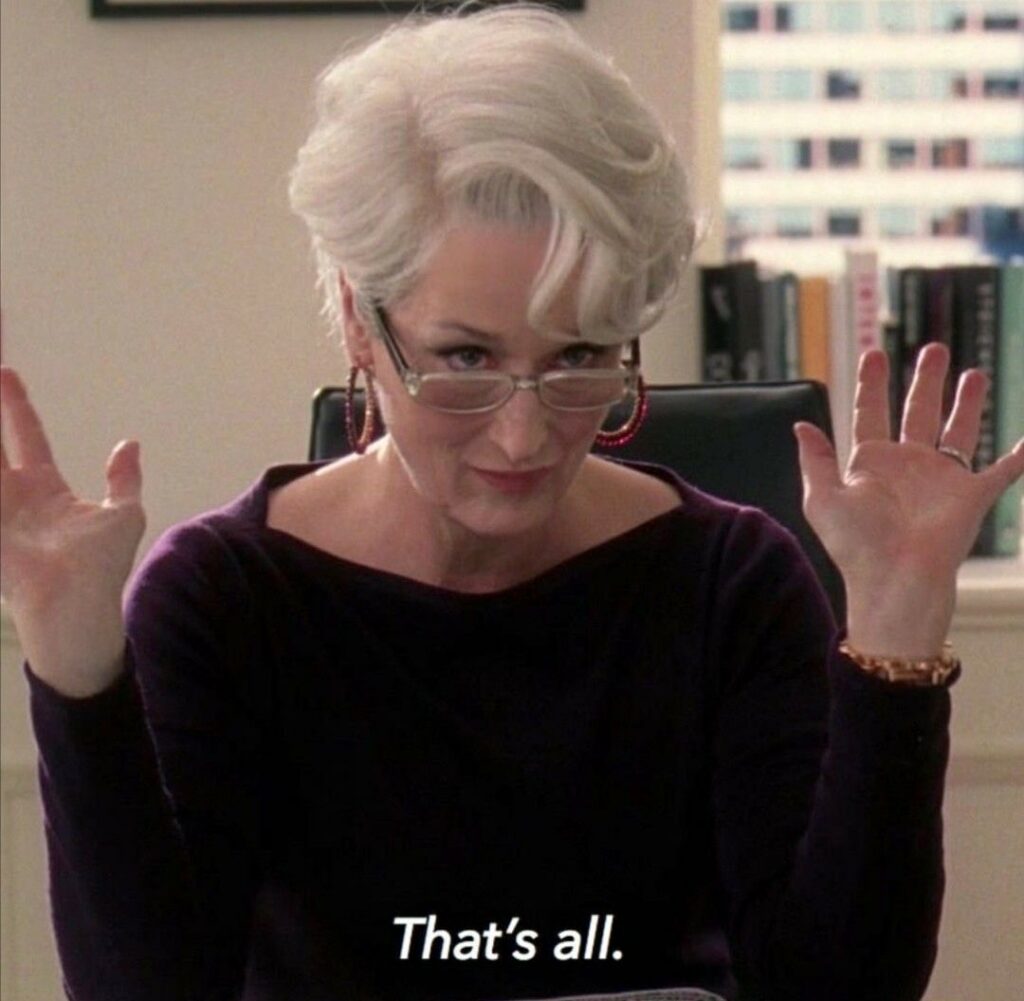

Negli ultimi anni, almeno in ambito femminista, la girlboss è stata criticata ferocemente. La cultura pop ha iniziato a trasformarla da eroina a villain. In Succession non si può certo dire che Shiv sia un personaggio positivo: assetata di potere, ipocrita, manipolatrice. Nel finale dello show utilizza proprio il suo ruolo femminile, di moglie e madre, per aggrapparsi con le unghie e con i denti a quel privilegi. Nel film del 2022 Don’t Look Up, Meryl Streep, senza dubbio un’iconica attrice che ha magistralmente assunto i panni di varie girlboss, ha interpretato la presidente degli Stati Uniti Janie Orlean. La presidente Orlean è una donna di potere, che però nella storyline del film ha un ruolo tendenzialmente negativo, assimilabile a quello degli altri potenti (maschi, questa volta). Viene poi rappresentata in The Crown la girlboss per eccellenza: Margareth Thatcher, incarnazione della contraddizione di fondo della donna in carriera: che non basta cambiare il genere delle persone al potere perché quel potere muti natura.

La critica femminista all’empowerment

Lasciamo un attimo da parte i personaggi di fantasia, per concentrarci sull’aspetto politico della critica alla girlboss. La donna in carriera della terza ondata femminista è colei che può “avere tutto”. Non è più costretta in casa dai ruoli di genere tradizionali, può muoversi nel mondo, costruirsi un futuro per sé ed essere economicamente indipendente dal marito. Può anche scegliere di non avere figli o di non sposarsi, ma ovviamente non deve più sottostare a un’alternativa binaria tra carriera e famiglia. Può tutto, tradotto: deve fare tutto. Se non lo fa, è un fallimento. Il mito della super donna crolla di fronte a un sistema che non è pensato per le donne che lavorano. Nemmeno i miti effimeri della conciliazione lavoro – famiglia tengono. I carichi di cura non vengono distribuiti, non ci sono le politiche di welfare adeguate, i datori di lavoro non sostengono la maternità in nessun modo, il costo della vita si alza. Questo resta più vero che mai, anche a fronte di governi, come quello italiano che fanno della famiglia e della genitorialità femminile una bandiera identitaria.

Parlare del diritto delle donne a farsi una propria carriera, con tutto l’immaginario associato, significa parlare delle necessità solo di una parte della popolazione femminile, ovvero quella bianca di classe media.

Varie scrittrici e pensatrici femministe – prima tra tutte Angela Davis nel suo Donne, razza e classe del 1981 – hanno criticato l’insistenza del movimento sull’emancipazione economica solo attraverso il lavoro salariato e fuori dalla casa. Le donne nere e brown, diceva Davis, hanno sempre lavorato sia dentro che fuori casa. Parlare del diritto delle donne a farsi una propria carriera, con tutto l’immaginario associato, significa parlare delle necessità solo di una parte della popolazione femminile, ovvero quella bianca di classe media. Con gli anni Novanta è arrivata la terza ondata femminista (se si segue la classificazione a “ondate”, anch’essa criticabile), coincisa con l’ascesa di una società individualista, e di un sistema dall’impronta neo-liberale. Il femminismo di quegli anni, per forza di cose, risente di questo influsso culturale. C’è poi la famosa questione del soffitto di cristallo e di chi ne raccoglie i pezzi da terra: mentre le donne di classe media possono aspirare a una carriera simile a quella degli uomini nella sfera pubblica, i lavori di cura non retribuiti, o sotto-retribuiti passano sulle spalle di donne meno privilegiate – migranti, razzializzate o di classe lavoratrice.

Gli immaginari contemporanei del post lavoro

L’insistenza sull’emancipazione, sull’empowerment, sulla realizzazione personale come chiave di liberazione è un atteggiamento spia di un modo di pensare altamente individualizzato che fa ben poco per spostare gli assi del potere all’interno del sistema. La fantasia della donna in carriera è nel migliore dei casi un po’ naïf, nel peggiore un dispositivo razzista e classista. Il rifiuto della girlboss fa il paio con un immaginario che ha preso piede negli ultimi anni (post lockdown, soprattutto), quello del rifiuto del lavoro. Le cose si complicano un poco, almeno da un punto di vista dell’analisi di genere. Si è scritto molto di Grandi Dimissioni: da anni si discute della necessità di emanciparsi dal lavoro salariato. In Italia, già nel 1923 Giuseppe Rensi scriveva Contro il lavoro immaginando una vita libera dall’’attività che lui considerava alla stregua della schiavitù. Franco Bifo Berardi, negli anni Settanta era capofila di un movimento intellettuale per la liberazione dal lavoro. Più di recente teorici come David Graeber, Nick Srnicek e Alex Williams hanno parlato di utopiadella piena automazione e liberazione dal salario come unico canale di sopravvivenza.

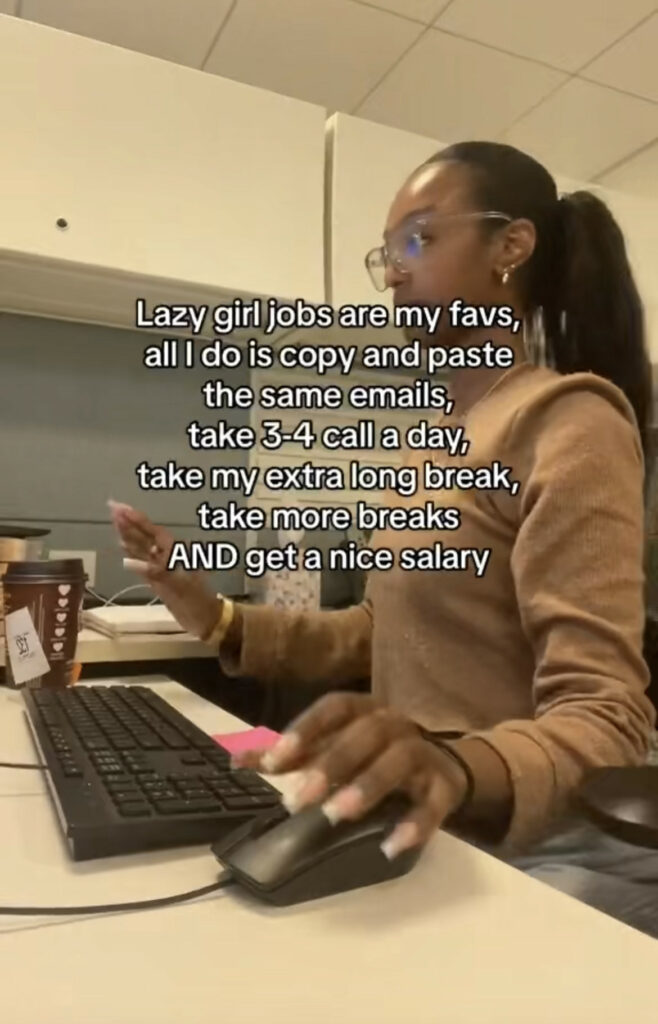

Non abbiamo spazio qui per entrare nel merito di tutte le proposte politiche di questi autori. Ma, come ultimamente quasi tutto, il movimento anti-work è diventato anche un’estetica pop di internet. Spopolano trend come quello dell lazy girl job – che è un po’ il contrario delle aspirazioni della girlboss. Il lazy girl job è un lavoro impiegatizio, che richiede poco sforzo, poca responsabilità, e lascia molto tempo libero per dedicarsi alle proprie passioni, o anche da trascorrere a casa sul divano. L’espressione è stata coniata dalla TikToker Gabrielle Judge nel 2023. Judge è nota sui social media con il nome di antiwork girlboss. Altre espressioni sono diventate comuni, nel grande calderone dei trend contro il lavoro sono quelle di quiet quitting, in italiano traducibile come “fare il minimo indispensabile”, bare minimum monday, ovvero fare il minimo indispensabile il lunedì dal ritorno delle vacanze.

Spopolano trend come quello del lazy girl job – che è un po’ il contrario delle aspirazioni della girlboss. Il lazy girl job è un lavoro impiegatizio, che richiede poco sforzo, poca responsabilità, e lascia molto tempo libero per dedicarsi alle proprie passioni, o anche da trascorrere a casa sul divano.

Tutti questi hashtag (definirli movimenti è forse un po’ esagerato) sono una reazione alla cultura tossica del lavoro che, soprattutto in Nord America, è sempre stata dominante. Lavorare fino a sfiancarsi, essere orgogliosi di fare le ore piccole in ufficio, dimostrare di valere attraverso la produttività. E, se sei una donna, riuscire a bilanciare famiglia, lavoro, compiti domestici, vita sociale.

L’antilavoro e il ruolo femminile

Il culto della produttività e la narrazione tossica della professione come identità totalizzante rendono molto forte la tentazione di mettersi una coperta addosso, aprire una rivista di gossip (o un video di TikTok), estraniarsi dal mondo per sempre e vivere una soddisfacente esistenza da lazy girl. La viralità di questi trend è assolutamente comprensibile nel panorama contemporaneo.

Circolano però altri immaginari, che hanno un’impronta più legata alla femminilità. Un esempio è stato illustrato proprio su siamomine da Valentina Mira: quello delle neo-casalinghe su TikTok. Rifiutando in toto il lavoro produttivo, queste donne esaltano invece il ruolo tradizionale di angelo del focolare.

Mira riassume così:

“La teoria di fondo: il femminismo ci ha obbligate a lavorare, ma non essendo riuscito a garantirci un trattamento decente né a casa né in ufficio, noi lo odiamo. E rivendichiamo il ritorno in cucina, ma te lo rendiamo glamour”.

Altre estetiche sono meno direttamente legate al rifiuto del lavoro come la sad girl, o la girlfailure. Quest’ultima è stata descritta così da Roisin Lanigan su I-D:

“Conosce bene l’arte della situationship. Conosce il rifiuto, più in generale, e riesce a renderlo persino divertente. (…) Forse una volta aveva qualche obiettivo, ma ultimamente non è sicura di raggiungerlo. Si sente indifferente a questa realtà. Se il 2022 è stato l’anno dello spiritual rot, allora la ragazza fallita ne è stata il tedoforo, una figura che emerge da mesi passati a marcire a casa per dare al mondo non proprio il 100%, ma almeno il 50%. Quando va bene”.

La questione aperta del potere femminile

Non c’è bisogno di scomodare Angela Davis per affermare che questo tipo di narrazioni “alfemminile”, oltre a rivolgersi a un pubblico principalmente di classe media (i lazy girl job non includono, ad esempio, l’operaia di fabbrica, la venditrice di mercato o la sex worker) sono anche abbastanza deprimenti. L’alternativa al capitalismo selvaggio e al femminismo liberale è solo restare dentro casa a sentirsi delle fallite?

L’alternativa al capitalismo selvaggio e al femminismo liberale è solo restare dentro casa a sentirsi delle fallite?

Dobbiamo celebrare come cool questo senso di impotenza e di sconfitta? Il rifiuto del lavoro ha sempre posto vari dilemmi alle donne: dire di no alle attività produttive o svolte nella sfera del mercato o fuori casa cambia significato a seconda che si abiti un corpo maschile o femminile. Per una donna “lasciare il lavoro” significa anche abbandonare la sfera pubblica, almeno nel nostro sistema. La pressione sulle donne a ritirarsi dal proprio percorso professionale è già altissima.

Il discorso non è ovviamente privo di contraddizioni. Mette in luce però il rapporto idiosincratico che abbiamo con il potere femminile, soprattutto con le richieste radicali, che chiedono un cambio radicale di sistema. Angela Davis, Mariarosa dalla Costa (e le attiviste che oggi indicono gli scioperi femministi) reclamavano la sottrazione dal lavoro come tecnica di rivendicazione. Chiedevano la socializzazione dei mezzi di cura, il riconoscimento del lavoro domestico, il diritto al reddito e al welfare svincolato dalle strutture familiari.

Il rischio è quello di rappresentare le donne che rifiutano il ruolo di girlboss e l’immaginario associato esclusivamente come casalinghe apatiche, impiegate senza aspirazioni al di là di coltivare il proprio orticello in santa pace, o addirittura persone depresse, chiuse in casa a marcire e a rimuginare sui propri fallimenti. Le estetiche social rappresentano un individualismo rinunciatario, che chiede alle donne di rinunciare al proprio potere. Allora forse dovremmo riappropriarci del fantasma della girlboss, che naviga e sfida con coraggio le acque ostili. Possiamo vederla come uno strumento utile nelle nostre armature, per raggiungere obiettivi più ambiziosi, e collettivi – e per reclamare il nostro potere fuori daipaletti imposti da un mercato del lavoro opprimente.