Roma, biblioteche di quartiere, Calvino dialoga con Cortázar, Natalia Ginzburg con Cristina Rivera Garza, Arbasino con Bolaño. È Il Festival Disincontri Letterari che la casa editrice SUR porta in giro dal 20 settembre all’8 novembre in tre diverse zone della città in collaborazione con le Biblioteche di Roma.

Per chi partecipa ai disincontri c’è anche la colazione gratuita ispirata all’incontro con la letteratura latinoamericana. In biblioteca potete provare empanada e mate, cornetto e caffè o, per l’appunto, mescolare le tradizioni gastronomiche. D’altronde la casa editrice nata nel 2011 ha una missione chiara: portare in Italia la migliore letteratura latinoamericana contemporanea.

Parliamo del festival, dei progetti della SUR, di Roma, di libri e della potenza della letteratura sudamericana con Marco Cassini, direttore editoriale e ideatore del festival.

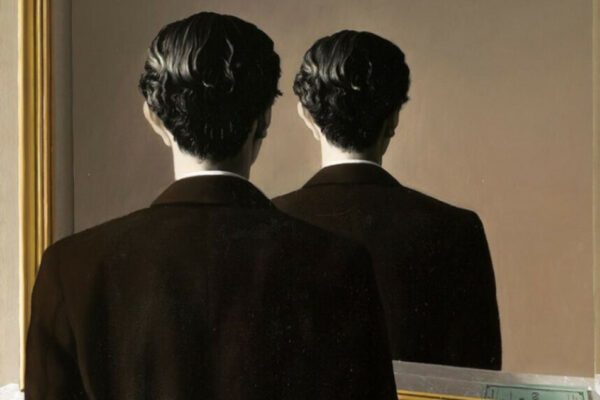

SM Come è nata l’idea di mettere in dialogo autori italiani e latinoamericani e quali sono i criteri che hanno guidato questi abbinamenti?

MC Per la parte del nostro catalogo (circa metà) che è costituita da testi classici del passato, l’impossibilità di avere in Italia chi li ha scritti ci ha fatto sviluppare una continua ricerca di modi diversi di far parlare dei libri, in un momento in cui il mercato editoriale tende a chiedere ad autori e autrici di autopromuoversi sui propri canali social o di partecipare ai festival letterari.

SM Come mai la scelta ricaduta su scrittori e scrittrici italiane di grande calibro piuttosto che su accademici o critici letterari? E, secondo te, emergeranno più le affinità o più le divergenze tra queste accoppiate?

MC Il fatto di pubblicare solo letteratura internazionale ci fa cercare modalità di tenere viva la collaborazione con scrittrici e scrittori italiani, per restare al centro del discorso culturale: da qui recensioni, prefazioni, traduzioni d’autore, e anche le iniziative come Disincontri: sappiamo che sempre più intellettuali in Italia apprezzano la nostra produzione letteraria, certo anche chi insegna e chi fa critica letteraria. Ma in questo caso abbiamo preferito entrare nel “laboratorio” di chi scrive, perché può immaginare percorsi realmente avvenuti o frutto di una propria invenzione letteraria per creare possibili punti di contatto fra testi e idee lontane geograficamente e cronologicamente. È da questo spunto quindi che abbiamo selezionato i sette nomi che partecipano alla rassegna. Gli abbinamenti poi tra classici latinoamericani e classici italiani sono il frutto di scelte fatte da loro: a volte sembrano abbinamenti quasi “necessari”, altri hanno destato curiosità e sorpresa!

America Latina non significa solo esotismo linguistico, ambientazioni favoleggianti e simbolismo spinto.

SM Da quando Bolaño e i suoi sodali hanno detronizzato il realismo magico cosa è cambiato e dove sta andando la letteratura sudamericana?

MC Il realismo magico è stato un fenomeno quasi più editoriale che letterario ormai lontano nel tempo, ma grazie al quale arrivarono in Italia nella seconda metà del Novecento molti romanzi latinoamericani, tra cui anche alcuni capolavori (uno per tutti, ovviamente, Cent’anni di solitudine). Per questo motivo, la moda editoriale del momento sfruttò il filone aurifero insistendo molto su alcuni aspetti che erano peculiari solo di alcune specifiche opere latinoamericane, che però hanno finito con l’“inquinare” un po’ l’immaginario del pubblico italiano, che almeno in parte continua ad aspettarsi elementi fantastici, barocchismo, eventi sovrannaturali tipici di quella corrente. La produzione letteraria latinoamericana ha abbandonato quella forma nella gran parte della sua produzione degli ultimi decenni (e per la verità ne era distante anche molta della letteratura coeva a quel filone). Questo è stato forse lo sforzo principale che abbiamo dovuto mettere in atto quando nel 2011 abbiamo creato SUR: far capire al pubblico italiano che America Latina non significa solo esotismo linguistico, ambientazioni favoleggianti e simbolismo spinto. Pubblichiamo piuttosto una letteratura molto preoccupata di questioni assai concrete come il ripudio della guerra, la violenza di genere, il razzismo, le deviazioni del capitalismo o i rischi ambientali. Il tutto però incluso in narrazioni godibili e molto contemporanee, che dialogano con le letterature del mondo, non a caso hanno raccolto molto seguito anche qui da noi.

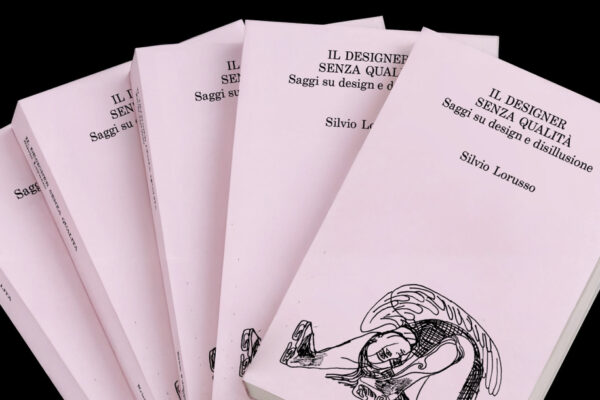

SM Quali sono le sfide di una casa editrice indipendente oggi, soprattutto quando lavora su letterature “altre” rispetto al mainstream?

MC La principale è, in realtà, quella di trovare un equilibrio tra la proposta di qualità e il mainstream. Non siamo una casa editrice che ambisce a restare in una nicchia elitaria. Se un nostro libro vende bene – partendo dal fatto che è stato comunque scelto in base alla sua qualità letteraria. originalità stilistica, tematica stringente – abbiamo realizzato il nostro sogno. I libri più venduti della nostra storia sono libri su cui abbiamo investito senza alcuna certezza che potessero avere un successo: La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead tratta una vicenda che – prima di quel libro – era quasi del tutto sconosciuta al pubblico italiano; Ragazza, donna, altro di Bernardine Evaristo ha uno stile non certo accessibile (e per certi versi sconcertante solo a vederne l’impaginazione) con dodici diverse storie con altrettante protagoniste e ambientazioni differenti.

Per sgomberare il campo da eventuali pretese di superiorità “morale” secondo me essere indipendente non costituisce un valore aggiunto.

Aver raggiunto un vastissimo pubblico con opere di cui il tempo ha sancito il valore è sicuramente una sfida vinta. Ancor più sapendo che le dimensioni e la disponibilità finanziaria di un editore come SUR non sono le stesse di grandi gruppi editoriali. Per sgomberare il campo da eventuali pretese di superiorità “morale” secondo me essere indipendente, in questo senso non costituisce un valore aggiunto di meritorietà: si tratta solo di un aspetto tecnico, pratico: i gruppi editoriali appartengono a holding che posseggono anche catene librarie, librerie online, società di distribuzione, quando non anche giornali, tv, radio, scuole di scrittura e di editoria, piattaforme di discussione sui libri. Nel loro caso è semplicemente più normale poter mettere a sistema l’incrocio di tutte queste attività per facilitare il successo di un’opera.

SM Cosa significa agire culturalmente a Roma come casa editrice e, secondo te, la distanza con Milano – con le grandi case editrici e con una città motore di eventi – si è acuita negli ultimi venti anni?

MC Quando ho iniziato a fare l’editore, fondando minimum fax nel 1994, erano pochissime le case editrici indipendenti romane (penso a e/o, Fanucci, Editori Riuniti, fra le altre). Nel giro di pochi mesi a Roma però nacquero, oltre a minimum fax, Voland, Fazi, Castelvecchi, Donzelli e tanti altri marchi che si trovarono a debuttare insieme, quasi per caso. O chissà per un comune desiderio di voler alzare una voce appunto indipendente nel momento in cui la pluralità di pensiero veniva fortemente minacciata dalla “discesa in campo” di Silvio Berlusconi, proprietario oltre che di canali televisivi anche di giornali, radio, e del più grande gruppo editoriale italiano. Quel momento viene ricordato oggi come una specie di festa mobile, un’euforia culturale e umana che per fortuna non è stata effimera. Non a caso la principale e più longeva fiera dell’editoria indipendente, dal nome-manifesto “Più libri più liberi”, nacque a Roma, a certificare questo fermento di cui la città era diventata l’epicentro.

Se nel 1994 avevo poco più di vent’anni e nessuna esperienza, la nascita di SUR mi trovava più maturo e più consapevole.

Quando poi nel 2011 ho fondato SUR le cose erano cambiate: aprire una casa editrice indipendente – anche grazie all’esempio di questi marchi che avevano avuto un certo successo – era sembrato a molte persone possibile, fattibile, addirittura auspicabile. Nuovi editori erano nati nel frattempo a Roma ma moltissimi anche a Milano dove un tempo erano sparuti i marchi indie che convivevano con le sedi dei grandi gruppi milanesi (Marcos y Marcos fra questi era stato un esempio assai virtuoso). E di nuovo il nome della seconda fiera dell’editoria indipendente fu creata a Milano, anche qui con un titolo programmatico, “Book Pride”. Ma il fermento arrivò presto o tardi in altre regioni, ovviamente, con una nuova spinta anche in provincia e soprattutto al sud. Quindi non credo che oggi la regionalità abbia più un significato o un peso ulteriore come in passato. Salvo ovviamente il vantaggio di poter contare su una contiguità con molti altri soggetti, ossia altre case editrici, istituzioni, fiere e soprattutto librerie. Ma questo vale per Roma, Milano o Torino come per Bari, Napoli e Palermo. Per cui dare vita a SUR nel 2011 non era più qualcosa di nuovo, anzi io stesso mi resi conto di come, con le centinaia di marchi nati successivamente a minimum fax, fosse adesso ben più difficile riuscire a ritagliarsi uno spazio di visibilità (in libreria, sui giornali, nelle fiere, ai festival) e il lavoro per certi versi è stato più difficile rispetto a due decenni prima. Chiaramente sopperiva una certa esperienza: se nel 1994 avevo poco più di vent’anni e nessuna esperienza, la nascita di SUR mi trovava più maturo e più consapevole. E, appunto, avevo intorno molte altre case editrici con cui poter instaurare (o continuare, seppur sotto un marchio diverso) una conversazione fruttuosa.

SM Ci consiglieresti un saggio e un romanzo che ti hanno toccato profondamente o cambiato a livello intellettuale (tipo O cazzo, questo non l’avevo visto arrivare!) anche se non rientrano più tra i tuoi libri preferiti o non sono nel catalogo della SUR?

MC Solo raramente, come capita a molte persone che lavorano in editoria, riesco a ritagliarmi il tempo per letture non professionali, non destinate alla selezione di testi da valutare per una eventuale pubblicazione. Negli ultimi mesi ho letto Attenzione e potere. Cultura, media e mercato nell’era della distrazione di massa di Emanuele Bevilacqua (LUISS University Press) che mi ha offerto strumenti di conoscenza in più rispetto al mio stesso problema della “distrazione”, specie nella lettura (anche se rivendico – o forse semplicemente non sarei in grado di fare altrimenti – il mio modo “distratto” di saltare da una lettura all’altra). E Leggere Dante a Tor Bella Monaca di Emiliano Sbaraglia (edizioni e/o) una storia narrativa ma basata su esperienze autobiografiche dell’autore, insegnante in una scuola di periferia in cui la forza della letteratura esplode in ogni pagina. Quanto a cose che starebbero benissimo nel catalogo di SUR ma purtroppo sono pubblicate da altri: ho atteso molto il momento in cui avrei letto I detective selvaggi di Roberto Bolaño (Adelphi) e finalmente sono riuscito a ritagliarmi il tempo per farlo durante le ultime vacanze estive.