A Masha è successo nella cucina di un ristorante, un collega le ha strizzato il sedere e l’ha fatta cadere in avanti; Olivia è stata costretta a praticare del sesso orale dal suo stesso fidanzato; Maria, da bambina, è stata toccata là sotto dallo zio; Nina è stata violentata a casa sua, da un compagno di corso.

Queste sono le storie di violenza di quattro mie amiche (i nomi sono di fantasia), che mi hanno dato il permesso di raccontare ciò che hanno subito, chi al lavoro o all’università, chi per mano di una persona fidata o un conoscente. Chiedere – assicurandosi di poterlo fare – alle vostre amiche o fidanzate se le sia accaduto qualcosa di simile, rappresenta forse la via più efficace per realizzare quanto il fenomeno della violenza sessuale sia pervasivo, capillare, e il determinante di conseguenze psicofisiche quasi sempre difficili da comprendere per chi non ne è vittima – «Til it happens to you, you won’t know how it feels» canta Lady Gaga in The Hunting Ground, docufilm del 2015 che racconta l’incidenza degli stupri nei campus americani. In particolare, con il “termine ombrello” violenza sessuale, tanto in Italia quanto negli USA, ci si riferisce a quell’insieme di atti sessuali non consensuali contro la persona, sia che non prevedano un rapporto penetrativo – si parla in questi casi di “aggressione o abuso sessuale” – sia che invece esso avvenga (a livello orale, vaginale o anale) tramite il pene, un’altra parte del corpo o un oggetto – si usa allora il termine più comune “stupro”.

Le vittime under 18 sono più frequentemente di sesso femminile e nel 93% dei casi l’aggressore è un parente.

Un primo indizio del carattere endemico della violenza sessuale arriva dai dati: sia per l’OMS, sia per il report Eurostat 2024, una donna su tre è stata abusata almeno una volta durante la propria vita; in termini assoluti, parliamo di circa 736 milioni di donne. Di queste, circa il 20% ha subito uno stupro accertato, commesso dal partner, un amico o un collega di lavoro nella maggior parte dei casi. In Italia, le violenze sessuali, che nel 91% dei casi sono contro una donna, hanno oggi una frequenza media di 16 al giorno; negli USA – uno dei paesi in cui il fenomeno della violenza sessuale è più studiato – avvengono ogni 68 secondi. I dati relativi ai minori, oltreoceano e in molti altri paesi del mondo tra cui l’Italia, sono analoghi: le vittime under 18 sono più frequentemente di sesso femminile e nel 93% dei casi l’aggressore è un parente.

L’obiettivo è di vestire i panni del carnefice, «immaginare cosa si verifichi nella [sua] testa», non per giustificare ma per conoscerne le ragioni culturali e psicologiche che scatenano l’aggressione.

Le cifre, tuttavia, se da un lato restituiscono un quadro a dir poco allarmante, dall’altro non aiutano a riflettere sull’eziologia del fenomeno – la premessa indispensabile per ogni battaglia culturale ed educativa che voglia neutralizzare i meccanismi alle fondamenta della violenza sessuale. Per coltivare una coscienza scientifica, tanto collettiva quanto individuale in questo senso, credo sia necessario allenarci a ribaltare il nostro punto di vista sul tema, come suggerisce da ultima Neige Sinno, l’autrice di Triste Tigre, forse il più discusso caso editoriale del 2024, in cui racconta degli stupri subiti dal patrigno. Si tratta cioè di non chiedere più conto della violenza soltanto alle vittime – pensiamo alle narrazioni spesso approssimative e dannose dei media -, bensì di assorbire la prospettiva inospitale e nauseante di chi invece la violenza la compie, ossia uno di noi maschi nel 93,6% dei casi.

In altre parole, l’obiettivo è di vestire i panni del carnefice, «immaginare cosa si verifichi nella [sua] testa», non per giustificare ma per conoscerne le ragioni culturali e psicologiche che scatenano l’aggressione, che gli permettono, come accade a Paddy – il protagonista di How to Have Sex, l’esordio alla regia di Molly Manning Walker proprio sul tema della violenza sessuale – di ignorare una donna che dice (o non dice) di no. In una domanda: perché i maschi stuprano?

I maschi

Sotto accusa, film del 1988 che tratta la storia vera di Sarah Tobias, rappresenta un ottimo spunto iniziale per ricostruire una sorta di ermeneutica della violenza sessuale nel corso del tempo. La scena più d’impatto, infatti, in cui la ragazza è stuprata da tre uomini in un bar del Massachusetts mentre gli altri presenti li incitano a non smettere, mette in scena il cosiddetto mito dello stupro, secondo cui, i maschi, una volta eccitati, non possono frenarsi.

Questa credenza di origini antichissime – già presente in età classica (penso ai cosiddetti “stupri divini”), e poi con l’avvento della morale cattolica in quella medievale fino ai giorni nostri – ha giustificato tout court le violenze perpetrate dagli uomini, colpevolizzato la vittima (o victiming blaming diremmo oggi), e, conseguentemente, generato l’accettazione sociale dello stupro in sé e più in generale della cosiddetta rape culture, ovvero quell’insieme di comportamenti aggressivi (fisici e/o psicologici) misogini. Si tratta altresì di una tendenza culturale radicata sin agli albori della psicologia e della psicoanalisi, secondo cui lo stupro era un atto puramente sessuale, compiuto da uomini «mentalmente instabili», che le donne in fondo desideravano. Un esempio di come questa concezione sia ancor oggi diffusa e intersezionale è il caso che ha coinvolto la scrittrice Alice Munro: la figlia, in un lungo articolo sul Toronto Star, ha raccontato gli abusi subiti dal patrigno, e di come la madre, venutane a conoscenza, abbia accusato la figlia stessa di averlo provocato e deciso quindi di restare a fianco del neomarito.

Il mito dello stupro fu messo in discussione solo a cavallo tra gli anni ’80 e ‘90, da testi chiave come Men Who Rape di Nicholas Groth (Springer, 1979) e Against our Will di Susan Brownmiller (Random House, 1993), nei quali lo stupro è descritto per la prima volta come un atto «pseudosessuale», motivato cioè non dal desiderio sessuale, ma da un abuso violento di potere, come scrisse anche Michel Foucault in Sorvegliare e Punire (Einaudi, 1976). Da questo nuovo punto di vista, la violenza sessuale è una valvola psichica di sfogo, tramite cui il maschio “si difende” da un possibile rifiuto, ottiene un appagamento sessuale immediato, provvede al controllo maschile.

A sua volta, la prospettiva femminista e/o psico-sociologica che considera appunto la violenza sessuale una delle braccia armate del patriarcato è stata criticata dall’approccio biologico-evoluzionista negli anni a seguire. In base a quest’ultimo, all’origine dello stupro vi sarebbero i diversi modelli di adattamento del desiderio sessuale che nel corso dell’evoluzione avrebbero spinto il maschio a massimizzare le proprie «possibilità riproduttive». Questa ipotesi, però, non sa spiegare da sola il fenomeno, al pari della popolarissima tesi del ciclo della violenza: chi è stato vittima di un abuso non è detto abbia più probabilità di fare lo stesso, ma tutt’altro secondo alcuni studi.

Non io

A oggi, riguardo le cause della violenza sessuale, non conosciamo una risposta scientificamente monolitica, che ci permetta di interpretare univocamente i fatti di cronaca recente o quelli indimenticati del passato – nel caso del nostro paese penso per esempio allo stupro e femminicidio del circeo raccontato in La scuola Cattolica (Rizzoli, 2016).

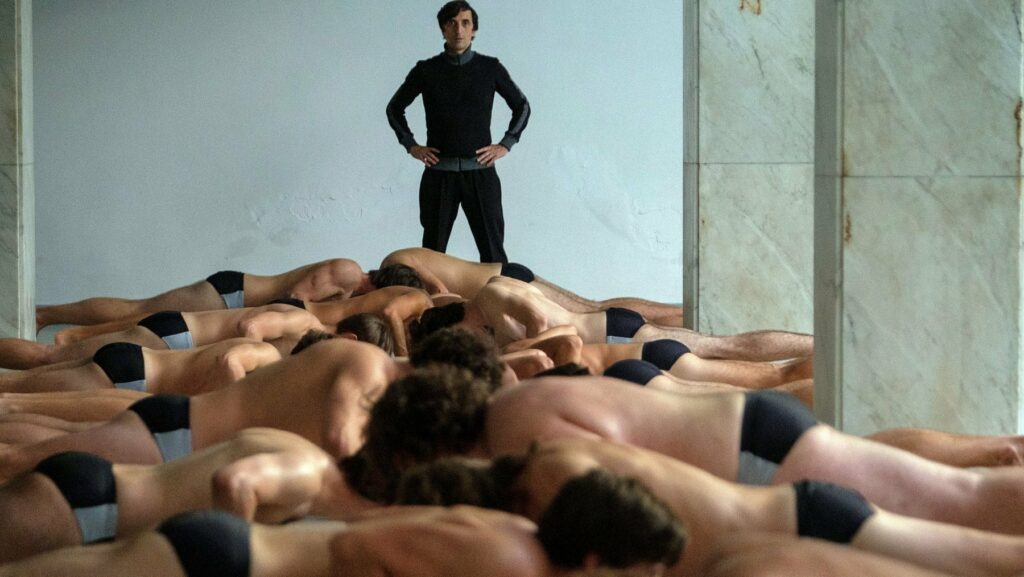

Tuttavia, gli approcci contemporanei a partire dall’influente Confluence Model of Sexual Aggression, che vanno nella direzione di integrare alla prospettiva biologicamente-orientata quella sociologicamente-orientata, si stanno dimostrando un ottimo strumento diagnostico e finanche terapeutico. In quest’ottica, il profilo del sex offender è da intendersi intrinsecamente eterogeneo, alimentato da parametri psicopatologici e sociali, che tra loro si influenzano simultaneamente. Promising Young Woman, film del 2020 che fece molto scalpore, lo rappresenta benissimo credo. La storia è quella di Cassie, che ogni sera, in discoteca, si finge ubriaca per attirare gli uomini e vendicare lo stupro subito dalla sua migliore amica: tutti i maschi che dapprima fingono di aiutarla, infatti, cercano poi sistematicamente di abusarne, quasi seguissero una sceneggiatura “inelettuabile”, modellata tanto da caratteristiche individuali quanto dalla situazione in cui si trovano.

Sessismo strutturale, misoginia e attecchimento del mito e/o cultura dello stupro, normalizzano e standardizzano la necessità del maschio di affermare la sua virilità, iper-mascolinità e dimostrare la propria abilità manipolativa.

Dunque, dal punto di vista clinico, mentre gli studi sulla correlazione tra incidenza della violenza sessuale e la trasmissione genetica dei disturbi parafiliaci (le cosiddette “perversioni”) è ancor oggi dibattuta; le ricerche sui disturbi della personalità hanno confermato le tendenze spesso antisociali, narcisistiche e “a bassa empatia” dei carnefici. Queste evidenze, inoltre, spiegherebbero l’ipotesi secondo cui un tratto del sex offender (soprattutto verso i minori) sia il deficit del controllo cognitivo in situazioni di grande stress emotivo.

Al piano psicobiologico, si somma quello psicosociale, in cui agisce il cosiddetto contesto socioculturale, che la tradizione femminista ha dimostrato essere inequivocabilmente un trigger della violenza sessuale. Per esempio, secondo la cosiddetta sexual scripting theory, i contesti socioculturali (per esempio, la scuola o l’università, ma non solo), in base al grado dei cosiddetti “fattori di rischio” come sessismo strutturale, misoginia e attecchimento del mito e/o cultura dello stupro, normalizzano e standardizzano la necessità del maschio di affermare la sua virilità, iper-mascolinità e dimostrare la propria abilità manipolativa. Una delle inchieste più significative in questo senso, è quella recente del programma televisivo tedesco STGR_F, che ha portato alla luce diverse chat Telegram in cui oltre 70.000 uomini si scambiavano consigli su come violentare una donna e farla franca.

Un altro esempio di autoassoluzione del stupratore stesso, lo ritroviamo anche per esempio in Polly, brano dei Nirvana del 1991

Parallelamente, infatti, si innesca un meccanismo – «fondamentale nella testa del carnefice» per Albert Bandura, lo psicologo della Social Cognitive Theory of Morality – di «de-responsabilizzazione». Scrive Neige Sinno: «nel nostro immaginario lo stupro è legato alla penetrazione forzata e brutale. Il mio stupratore lo evitava, faceva altre cose, che gli permettevano di autoconvincersi che quelle azioni non rientrassero nell’ambito dello stupro». Un altro esempio di autoassoluzione del stupratore stesso, lo ritroviamo anche per esempio in Polly, brano dei Nirvana del 1991, in cui il gruppo fa dire allo stupratore: «Amazes Me the Will of Instinct / Isn’t Me».

Di questo processo di disimpegno morale, che è perfettamente consapevole e permette al maschio di agire più o meno direttamente, più o meno violentemente, abbiamo anche delle tracce evidenti. Penso ai carnefici che spesso filmano la violenza, come volessero cristallizzare una traccia della loro forza coercitiva, incuranti delle conseguenze. Ma penso soprattutto al caso che ha scosso la Francia, ossia il processo per gli stupri a Gisèle Pelicot: il marito è stato condannato a 20 anni per averla fatta stuprare in oltre dieci anni da cento uomini dopo averla drogata a sua insaputa. Di questo episodio, tra le altre cose, colpisce il fatto che gli esecutori materiali delle violenze, dato che non è stata provata la loro volontà di stuprare (in altre parole, il sistema penale francese, al contrario di quello italiano, dà per scontano il consenso della vittima se quest’ultima non palesa il suo dissenso), sono stati condannati a pene minime. Si tratta, cioè, di una vicenda che oltre a mettere drammaticamente in scena il distacco empatico di cui parla Bandura, impatterà anche sulla necessità di intervenire sulla definizione di un concetto decisivo come quello del consenso, un tema chiave sia dal punto di vista legale, sia da quello educativo.

Quante volte abbiamo abusato, più o meno gravemente, della nostra posizione di potere?

Il passo decisivo, pertanto, è quello di favorire una nuova responsabilizzazione del maschio, che ci contamini «per impollinazione aleatoria» come suggerisce Sinno, perché non far parte del problema, non significa appartenere alla soluzione. Un primo passo, per esempio, consiste nell’interrogarci sulle storie da cui siamo partiti dalla prospettiva maschile, di cui ora conosciamo i tratti: quante volte non abbiamo dato credito a un’amica o a una fidanzata che ci raccontava di aver subito una violenza? Quante volte abbiamo abusato, più o meno gravemente, della nostra posizione di potere? Mi viene in mente un TikTok andato virale negli ultimi mesi di Daniel Sloss, noto comico scozzese, in cui quest’ultimo andava persino oltre: «se io e i miei amici avessimo condannato i comportamenti misogini di Mike, un nostro amico, ciò l’avrebbe fermato dallo stuprare una ragazza com’è poi successo?»

Questa tipologia di domande può contribuire a rompere la catena sociale di omertà e complicità maschile – Francesco Piccolo, in un bel libro sulla mascolinità la chiama L’animale che mi porto dentro (Einaudi, 2018) – che molto spesso spalleggia la cultura dello stupro, e condanna la vittima a uno stato di allerta perenne, «io spio sempre affinché non succeda niente» dice Sinno. Ma, lo scriveva Carver in Dì alle donne che usciamo, uno dei suoi racconti più crudi, non c’è alcuna ragione specifica per cui Jerry sceglie di violentare Sharon. Non lo fa, cioè, perché è vestita in un certo modo o perché è particolarmente ammiccante, ma perché nessuno è immune tanto alla voracità quanto alla banalità della violenza sessuale, che, come racconta Franca Rame, prolifera proprio laddove le parole per combatterla non ci sono più.