Abbiamo incontrato Luca Santese e Marco P. Valli perché ci siamo innamorati del loro lavoro. Nel 2025, come redazione, ci è capitato spesso di tornare a parlare di Stati Uniti: un paese che, pur nella sua distanza culturale, continua a esercitare una forza magnetica sul nostro immaginario.Pubblicato dal collettivo fotografico Cesura, Texas Trigger è un racconto visivo che non si limita a documentare, ma prova ad attraversare le contraddizioni di un paese polarizzante e complesso. Con Marco e Luca abbiamo parlato di fascinazione, comunità, paura e di cosa significa viaggiare con una macchina fotografica in uno degli stati più armati del mondo. Quello che segue è il racconto di un viaggio e di un confronto con un immaginario potente: quello della propaganda, dell’identità, delle armi.

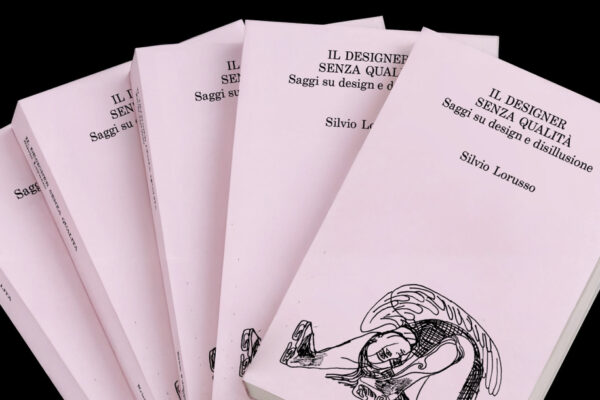

Il libro

Nel maggio del 2024, Luca Santese e Marco P. Valli hanno attraversato il Texas durante uno dei momenti più intensi della campagna elettorale presidenziale americana. In poco più di un mese hanno percorso circa cinquemila miglia, documentando un’ampia varietà di ambienti: città, periferie, aree rurali e industriali, territori di confine.

Oggi il Texas rappresenta uno dei punti di osservazione privilegiati per comprendere alcune delle dinamiche cruciali della società americana contemporanea: le politiche migratorie, la proliferazione delle armi da fuoco, le tensioni politiche e culturali, lo scontro costante tra ideali conservatori e movimenti progressisti.

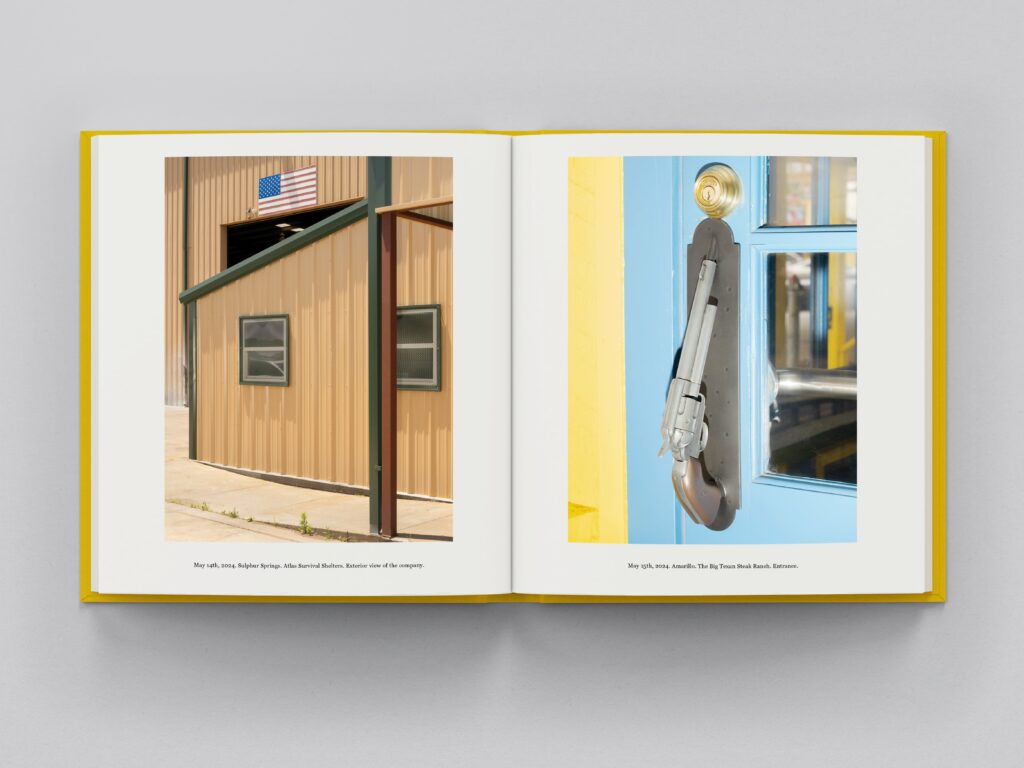

Il libro è diviso in capitoli che seguono la cronologia del viaggio, ma non esiste un indice che li separi in modo rigido: il racconto si sviluppa come una sequenza fotografica continua, in cui ogni parte si collega alla successiva attraverso un elemento visivo ricorrente — una soglia che segna il passaggio da un capitolo all’altro.

SM: Ci sembra che in Europa, e in particolare tra chi ha una visione del mondo “progressista”, ci sia spesso una fascinazione difficile da spiegare verso l’America delle armi, della frontiera, del culto individualista. Texas Trigger sembra in parte attraversare proprio quel magnetismo — cosa pensate ci attiri e vi abbia attirato, anche quando ne rifiutiamo i valori?

MV: Partiamo dalla premessa: io e Luca già lavoriamo insieme da sette-otto anni, sulla politica italiana, perlomeno sull’iconografia. L’anno scorso, in vista delle elezioni, abbiamo avuto la voglia di lavorare a qualcosa di nuovo, su un paese molto diverso dal nostro, e abbiamo individuato nel Texas uno stato che rappresenta in maniera abbastanza completa i temi di attualità che poi sono stati toccati in campagna elettorale. Ci ha attirato perché è uno stato che, oltre ad essere molto grande e molto importante nella dinamica dell’intera nazione, concentra eventi sia politici che questioni come quella del confine. Abbiamo sentito l’opportunità di poter lavorare in maniera completa e attraverso un unico viaggio su tutti questi temi. La scelta è stata dettata dall’esigenza di affrontare questi temi, ma anche dall’impossibilità, dal punto di vista logistico ed economico, di seguire tutta la campagna elettorale in tutti gli stati in America. Questo ci ha portato a selezionarne uno.

LS: Abbiamo scelto uno stato che fosse emblematico e profondo in termini di carotaggio di un certo tipo di identità americana che sicuramente si oppone a quella progressista. Il nostro scopo era raccontare temi attualissimi che condizionano l’Occidente, e che hanno il loro cuore pulsante negli Stati Uniti. Abbiamo un’influenza americana politica, economica e culturale fortissima. L’industria culturale americana ci porta ad avere un’idea di America che quindi dovremmo interpretare e smontare. Come abbiamo fatto per la politica. Sulla fascinazione verso il conservatore: in generale, credo sia verso quello che è opposto. C’è questa tensione divisiva tra conservatori e progressisti, e quindi il progressista come il conservatore ha attrazione verso ciò che non conosce o considera diverso da sé. Magari nell’atteggiamento progressista c’è la volontà di comprenderlo per analizzarlo meglio e avere risposte più efficaci.

SM: Gli Stati Uniti, e in particolare il Texas, sono sicuramente lontani da molte dinamiche europee. Eppure sembrano ancora — e spesso — anticipare, in forma estrema, conflitti che poi ritroviamo anche qui: nella politica, nella comunicazione, nel senso di appartenenza. Secondo voi, cosa racconta di noi un luogo così distante?

MV: Mi ricordo che quando eravamo ragazzini si diceva che l’America era vent’anni avanti. Un po’ la situazione rimane quella. Ovviamente, con lo sviluppo tecnologico e della comunicazione, la distanza si è molto assottigliata e sembra tutto molto più vicino. Però sì, assolutamente c’è quella dinamica per cui noi, in quanto colonia in qualche modo americana, vediamo questi temi come attuali anche in Europa.

LS: L’industria culturale americana è lo strumento di propaganda più potente. È il motivo per cui ascoltiamo il rap, andiamo in skateboard — cose del tutto legittime e anche belle — ma che hanno una matrice prettamente americana. Poi ci sono anche le cose meno belle. La destra americana è molto ben organizzata dal punto di vista internazionale: i sistemi di comunicazione, le strategie, i temi sono dettati quasi da un’agenda comune. Le strumentalizzazioni sono all’ordine del giorno, e la lotta è senza esclusione di colpi.

MV: Vedo soprattutto nei fenomeni social come se fossero avanti di qualche anno. Prima Luca parlava del rap: anche lì, i rapper italiani prendono un rapper americano e lo riproducono in versione italiana. Questo accade in un sacco di ambiti: a livello iconografico, visivo, contenutistico. C’è un meccanismo di imitazione diretta e molto velocizzata attraverso i social. È come essere una colonia culturale.

L’idea è proprio quella: la difesa personale, portata all’estremo, come diritto inviolabile. È una paranoia che diventa diritto.

SM: Nel libro molte immagini sembrano raccontare una volontà di sopraffazione, anche se — in un certo senso — la ricerca della sicurezza rivela un profondo senso di vulnerabilità, la paura di qualcosa o qualcuno da cui ci si deve difendere. Nella vostra esperienza, pensate siano due emozioni che convivono o ce n’è una che prevale sull’altra?

MP: Secondo me convivono. Cioè, l’idea è proprio quella: la difesa personale, portata all’estremo, come diritto inviolabile. È una paranoia che diventa diritto. È un po’ la sintesi che ci portiamo a casa. È come se ci fosse un eccesso di narrazione sulla sicurezza che in realtà finisce per rendere tutto più insicuro.

LS: Il dato reale è che questa ossessione per la sicurezza genera paranoia, e quindi si manifesta visivamente e fisicamente in un’ossessione per la difesa personale. La cosa interessante è che questo meccanismo produce insicurezza. Non è un caso che in una delle città più armate d’America, e del Texas, si sentano così vulnerabili. È come se l’insicurezza aumentasse insieme al bisogno di armi.

LS: L’immagine dell’operaio nella fabbrica di bunker racconta bene la dimensione difensiva che abbiamo cercato di rappresentare: la difesa nasce quando la preoccupazione aumenta. Hai sempre l’idea di un nemico alle porte. L’America, vista da fuori, ha subito un solo attacco massivo, quello dell’11 settembre. Ma internamente è un paese segnato da conflitti feroci fin dalle origini. La protezione di sé è intrinseca nella sua storia. È un paese armato, che mette nella condizione il potenziale invasore di pensarci due volte. Perché non attacchi un esercito, ma un paese intero armato.

MV: C’è una consapevolezza della guerra civile. Una nazione costruita su un conflitto interno. Più aumenta la polarizzazione, più aumenta la preoccupazione. E tutti sono armati. A casa di una coppia di amici a Austin, ci hanno raccontato che i vicini avevano sessantasette armi. Dicevano che in caso di necessità potevano armare l’intero quartiere.

LS: E infatti erano contenti di averlo come vicino. Dicevano che così non dovevano comprarsi le armi.

Una grande ospitalità, simile a quella del Sud Italia, ma allo stesso tempo una grande paura del diverso.

SM: Attraversando il Texas e fotografando certi contesti, vi è sembrato di trovarvi davanti a una comunità coesa, unita dalla paura e dal bisogno di difendersi, oppure a una somma di paranoie individuali, più cieche e scollegate?

MV: Entrambe. C’è un forte senso di comunità, soprattutto nelle small town. Anche una grande ospitalità, simile a quella del Sud Italia, ma allo stesso tempo una grande paura del diverso. Noi avevamo la faccia da europei e questo ha creato curiosità ma anche timore.

LS: L’integrazione è un valore fondante negli Stati Uniti. Ma ogni comunità mantiene la propria identità. Gli italoamericani, ad esempio, si sentono più italiani proprio perché sono lontani dalla madre patria. Austin è un centro progressista, della comunità LGBT, del movimento drag texano, ma all’interno resta divisa. La copertina del libro nasce da due bandiere storiche: la Gadsden Flag e la Join or Die, che raccontano unità e divisione. Abbiamo usato due serpenti intrecciati per rappresentare questa tensione continua.

MV: E al centro c’è la stella: simbolo del Texas, lo stato della “stella solitaria”. C’è l’idea di forza e indipendenza, ma anche di isolamento.

SM: Da anni lavorate su narrazioni politiche e simboliche — dal progetto Realpolitik alla costruzione visiva di Texas Trigger. In che modo è cambiato il vostro approccio passando dal contesto italiano a quello americano? Come avete affrontato la distanza culturale ed estetica?

MV: Ci siamo trovati davanti a una realtà così diversa che non potevamo portare lo stesso linguaggio. Abbiamo dovuto costruirne uno nuovo. L’impatto iniziale è stato anche molto difficile: per i primi giorni non riuscivamo a scattare. Eravamo bloccati. Poi abbiamo deciso di prendere un’altra strada: osservare e lasciarci trasportare da quello che succedeva. Questo ha cambiato anche la nostra relazione con l’ambiente. Siamo passati da una fotografia più aggressiva a una più partecipata, che ci permettesse di entrare in contatto con le persone. È stato un modo per abbassare il volume del giudizio.

LS: Il progetto Realpolitik aveva un tono visivo più ironico, un’estetica molto precisa, dura. In Texas Trigger abbiamo cercato di fare un lavoro più immersivo. Ci siamo lasciati andare, anche nella costruzione dell’immagine. È un linguaggio più caldo, anche se resta spigoloso. La distanza culturale si è sentita molto, soprattutto nei primi giorni. Ma ci ha costretto a trovare un modo per raccontare che fosse rispettoso del contesto, pur restando il nostro.

Sono intervenuti quattro livelli di polizia: la militare, il CID, e la polizia ordinaria. Ci hanno fatto diversi interrogatori.

SM: Una domanda più leggera, ma non troppo: cosa significa attraversare in macchina uno degli stati più armati del mondo, con una macchina fotografica in mano? Qual è stata la vostra percezione, emotiva e fisica, del viaggio?

MV: Siamo stati fermati quasi ogni giorno, soprattutto nel sud del paese, lungo il confine. Ma bastava mostrare il passaporto italiano e arrivava un grande sospiro di sollievo. All’inizio forse c’era un po’ di tensione, perché non avevamo proprio facce da americani, ma poi tutto si sbloccava. Detto questo, non tutte le dinamiche erano semplici da affrontare. Dopo un paio di settimane ci siamo resi conto, per esempio, che girare con un marsupio a tracolla non era per niente normale. Ci ha spiegato un ragazzo che lì è un po’ come il cinturone del cowboy contemporaneo: se hai un marsupio, si pensa che dentro ci sia una pistola. E allora abbiamo capito perché per strada nessuno si fermava, ma anzi ci stavano a distanza.

Eravamo nella parte finale del viaggio, al confine sud. Una mattina, vicino a El Paso, stavamo fumando una sigaretta quando arriva una macchina dei Border Patrol. Un controllo come tanti. Chiedono i documenti, vedono il passaporto italiano e si tranquillizzano subito. Gli chiediamo se fosse possibile fotografare il passaggio dei migranti, usando un linguaggio molto cauto. E lui ci risponde: “Tu sei un fotografo, giusto? Sei negli Stati Uniti d’America, qui hai il diritto di esercitare il tuo lavoro.” Ci dà il biglietto da visita del media office e ci dice di contattarli per ottenere l’accredito. Al telefono ci spiegano che servono trenta giorni lavorativi. Quando sentono l’accento italiano, uno dei militari mi dice: “Io ho combattuto in Bosnia nel ’92.” Per lui, Bosnia e Italia erano praticamente lo stesso posto. E ci dà una mano: ci indica una strada, l’Anapra Road, e ci dice di andare lì alle tre del mattino. “Se siete fortunati, vedrete qualcosa.”

LS: Il giorno dopo siamo andati alla ricerca di migranti che tentavano di attraversare il confine. Abbiamo incontrato una madre e suo figlio adolescente. Erano già riusciti ad attraversare dal Messico e cercavano di passare il Rio Grande, ma l’acqua era troppo alta. Sono stati costretti a tornare indietro — una delle cose peggiori che può succedere, perché nel deserto le condizioni di sopravvivenza, tra il caldo del giorno e il freddo della notte, sono durissime. In quell’area il tasso di mortalità è altissimo.

Dopo quell’episodio, abbiamo impostato sul navigatore un diner dove volevamo fare colazione. A un certo punto ci ritroviamo davanti alla scritta “Fort Bliss”. È una base militare, ma Google ci diceva di passare da lì. Ci fidiamo ingenuamente e pensiamo: ci hanno già fermato tante volte, se ci chiedono spiegazioni diciamo che volevamo solo fare colazione, e se serve torniamo indietro. Invece no. Quando ti avvicini a una base militare devi essere identificato. Ci hanno visto: vestiti di nero, mattina presto, con teleobiettivi sui sedili posteriori, la macchina piena di vestiti comprati nei vari store — sembravano travestimenti. Sono intervenuti quattro livelli di polizia: la militare, il CID, e la polizia ordinaria. Ci hanno fatto diversi interrogatori, mug shot, ci hanno controllato tutto. Alla fine hanno visto che le nostre foto erano al confine, che il nostro viaggio era fotografico. Siamo qualificati come artisti e fotografi, e ci hanno lasciati andare. Ma sembrava davvero una puntata di CSI: c’erano Starsky e Hutch, il poliziotto buono e quello cattivo. Incredibile.